人事評価制度とは、従業員の業績や能力を公平に評価し、結果をもとに昇進や昇給などの待遇を決める仕組みのことです。正しく導入すると、従業員のモチベーションを高めたり、人材育成につなげたり出来ます。

しかし企業によっては、人事評価制度がうまく活用できていなかったり、導入していなかったりするところも少なくありません。

本記事では、人事評価制度を導入する方法や評価シートのコツまで詳しく解説しています。

目次

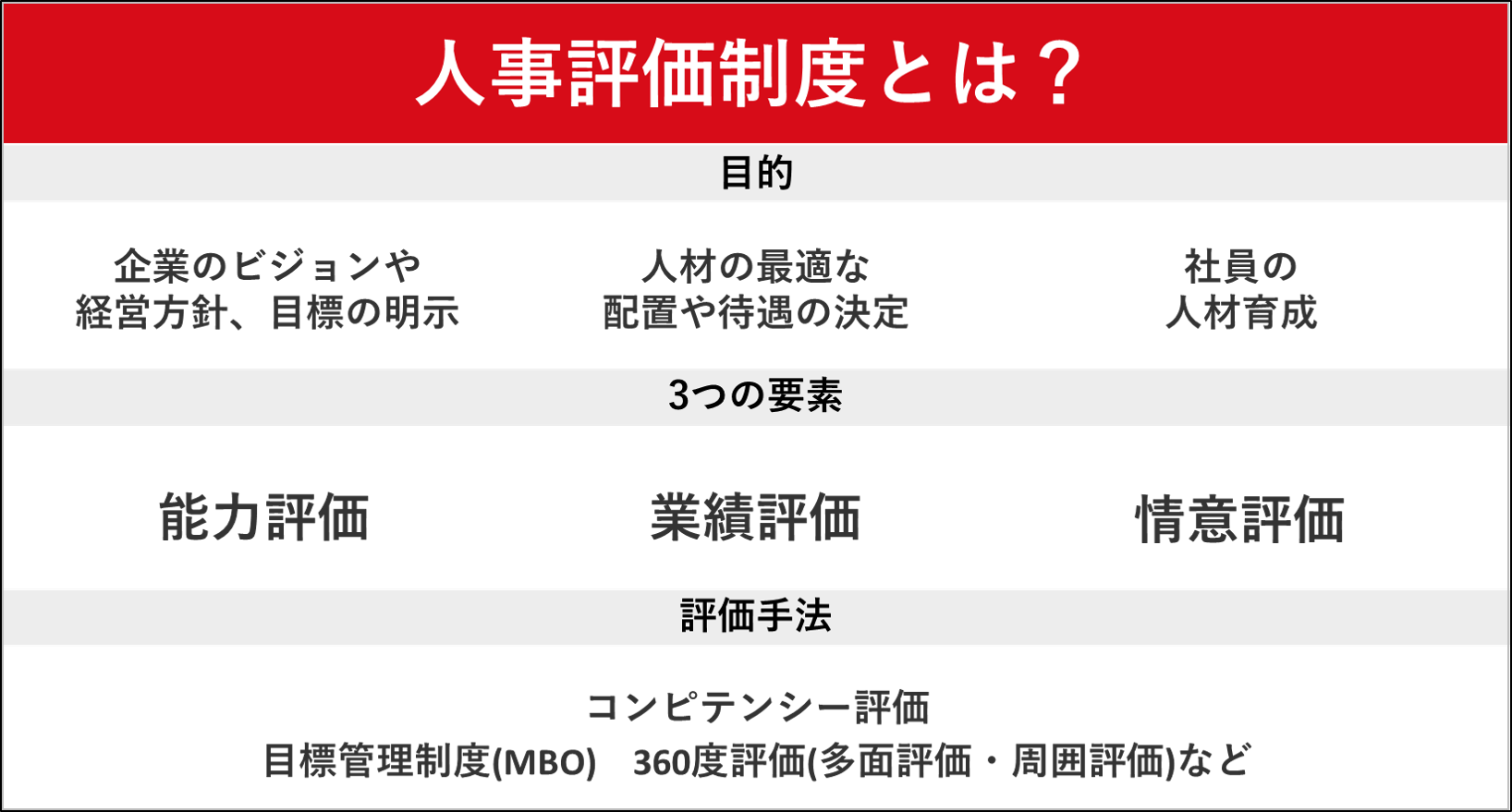

人事評価制度とは

人事評価制度とは、組織内の従業員の業績や能力を定量的・定性的に評価し、その結果に基づいて報酬や昇進などの処遇を決定する制度のことです。原則として直属の上司が部下に対して面談などの手法を用いながら、個人の業績を評価します。

人事評価制度の評価基準の一部は、以下の通りです。

- 業務遂行能力

- 成果

- コミュニケーション能力

- リーダーシップ力

人事評価制度によって、会社側は何を決めて社員に何を与えるのかを、以下に3つ紹介します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 行動指針 | 社員が目標達成に向けてどのように行動すべきかを表す基準を示す |

| 等級 | 企業や組織で求められる役割や社員の等級を示す |

| 報酬 | 結果や役割、地位に基づいて給料を決める |

人事評価制度は従業員のモチベーションにも関わり、正当に評価しなければ従業員のモチベーション低下や離職につながる恐れがあるため、評価基準の明確化や公正な運用が重要です。

人事評価制度の意義、目的

本章では、人事評価制度の意義や目的を解説します。

人事評価制度は、賃金を決めるためだけの制度ではないことを本章を読んで理解しましょう。

| 【この章のポイント】 人事評価制度は、企業のビジョンや経営方針を社員と共有し、目標に向けて働くための重要な仕組みです。適切な人材配置や待遇決定、社員の成長促進、目標設定による生産性の向上に加え、不公平感をなくして職場の不満を減らすなどの効果があります。 |

企業のビジョンや経営方針、目標の明示

人事評価制度の評価項目や基準は会社によって異なりますが、制度には会社の理念やビジョン、会社の目指す方向性や会社が求める社員像が色濃く表れます。

企業が成長するには社員の育成が欠かせません。同時に、社員が目指す方向性や目標が、企業のそれと同じベクトル上にあることが必要です。人事評価制度は、最終的に生産性の向上や企業業績のアップにつながるものであることが重要なのです。

人材の最適な配置や待遇の決定

年功序列型賃金体系や終身雇用制度は、日本独自の雇用システムとして戦後の復興を支えてきました。しかし、長引く景気低迷や企業のグローバル化など、社会や労働環境の変化にともない崩壊しつつあります。

現在では年功序列型ではなく、各社が定めた人事評価制度をもとに賃金を決定するようになりました。人事評価制度では従来のように年齢給と職能給の合算で給料を決めるのではなく、客観的に社員の能力や業績、貢献度などを判断します。設定された目標への進捗状況や達成度、担当業務への適合性などを見極め、人材配置や昇給・昇進などの待遇に結び付け、組織内の人材配置の材料にもします。

社員の人材育成

公平、適正で透明性がある人事評価制度を導入、運用すると社員の会社へのエンゲージメント(貢献度)が高まります。評価の項目や基準が明らかで、成果が適切に昇給や昇進に結び付くことが分かれば、社員は納得して目標や業務の達成に励むでしょう。人事評価制度は社員の成長を促す重要な役目も担っています。

目標を設定し生産性を高める

人事評価制度があれば、会社やチーム、個人の目標を明確にできます。日々業務をしていく中で、自分やチームが担う目標を誤ってしまうと、業務の結果が目的から外れてしまうことがあるでしょう。

そのようなすれ違いを避けるために、人事評価制度によって従業員が会社のために何をすべきか明確にしてあげる必要があります。

人事評価につながる目標を達成させるためにプロセスを組み、業務に当たれば必然的に会社としての生産性向上にもつながります。

関連記事:目標設定についてまとめた記事はこちら

従業員への待遇差をなくし不満を減らす

人事評価制度があれば、社員の待遇や評価が明確になり、結果従業員の不満を減らすことにもつながります。

人事評価が不透明だと、役職の昇格や降格の理由が伝わらず、従業員から反発が生まれてしまうかもしれません。

「正当に評価されていない」と従業員が不満を抱くと、退職率の増加や業務の怠慢につながりやすく、社内の雰囲気が悪くなることもありえるのです。

上記の結果を招かないようにするためにも、しっかりと人事評価制度は取り入れるようにしましょう。

人事評価制度の要素となる3つの種類

企業が社員を人事評価する方法はいくつかの種類に分かれます。具体的には以下のとおりです。

社員のスキル、能力や会社の業績、働きぶりから総合的に判断することを本章で理解しましょう。

能力評価

業務上求められるスキルや知識などで社員を判断します。どの会社にも共通するような数値化ルールは存在しません。通常、企業ごとに定めたルールにしたがって評価します。

業績評価

社員の能力や成果を評価期間ごとに判断する方法です。主に成果や目標への達成度を客観的に数値化していきます。数値化しにくいプロセスは、上司や同僚、部下らからヒアリングして数値化するのが有益です。

情意評価

社員の意欲や行動、勤務態度などから査定します。担当業務への意欲や責任感、組織協力する姿勢などが評価の対象となります。

人事評価制度を補う評価手法

人事評価は個人のスキルや会社の業績、勤務態度などをもとにしますが、それを補う手法もあります。

具体的には、以下のとおりです。

上記を用いると社員の意欲向上にも役に立つでしょう。

| 【この章のポイント】 人事評価制度をより効果的に運用するためには、補助的な評価手法を6つ紹介しています。 ・成果に直結する行動を評価する「コンピテンシー評価」 ・自ら目標を設定する「MBO」 ・高い目標に挑戦する「OKR」 ・公平性を高める「360度評価」 ・価値観の浸透を重視する「バリュー評価」 ・対話を通じて成長を促す「1on1」 |

コンピテンシー評価

企業や組織で高い成果や業績を上げている社員に共通する行動特性(コンピテンシー)は、人事評価を円滑に進めるために役立ちます。あらかじめ業績が高い社員の行動特性からパターンをモデル化し、それに沿って行動する社員を評価します。コンピテンシー評価では実際に会社に貢献している社員の行動パターンを分析し、目標達成に向けてどういう行動をすれば良いのかが明確になるため、人材育成の面でも有用です。

目標管理制度(MBO)

あらかじめ社員が自主的に目標を決めて会社と認識を共有し、管理していく方法です。設定する目標はなるべく具体的にし、到達するためのプロセスも具体的に定めることも大切です。社員と企業双方の目標が同じベクトルであるかを常に確認しながら、社員が企業に貢献していると認識すれば、さらに意欲を高めることが可能です。

関連記事:目標管理制度(MBO)についてまとめた記事はこちら

目標と成果指標(OKR)

OKRは「目標と成果指標」を指すワードで、インテル社やGoogle、Facebookなどの企業が積極的に取り入れている手法です。MBOよりも高めに目標を設定するのが特徴で、目標は四半期に一つが原則となっています。

まずは企業全体の目標を掲げ、社員はそれをもとに個人目標を一つ設定します。また、一つの目標に対し、複数の成果指標を設置するのが定番です。OKRは企業全体の生産性向上や社員育成を目的に活用されています。

360度評価(多面評価・周囲評価)

上司はもちろん、同僚や部下、異なる部署の社員が一人の社員を評価する手法です。評価を可能な限り客観的で公平なものにするのが狙いですが、360度評価は、普段評価を担当していない社員が評価に関わります。評価する人が評価に関する知識や経験を持っていないケースもあるでしょう。360度評価は人事評価に反映するより、本人に評価を伝え、業務に生かすために使うのが一般的です。

関連記事:360度評価についてまとめた記事はこちら

バリュー評価

バリュー評価とは、企業の行動規範(バリュー)を社員が理解・実践できたかを評価する手法です。会社の行動規範に則って活動していることを前提に、仕事の成果や成果に至るまでの過程、日頃の活動などを評価します。

上司の指示待ちではなく、行動規範をしっかりと理解したうえで自発的に行動できる社員が求められているなか、評価に役立つ手法の一つです。

関連記事:バリュー評価についてまとめた記事はこちら

1on1

1on1は、上司と部下が1対1で行う定期的な面談です。部下の成長を促すために、業務の進捗や悩みなどを話し合い解決策を探ります。

上司から部下へ働きかける一方的なコミュニケーションではなく、社員が自発的に発言できるよう上司がうまく促すことがポイントです。将来のビジョンや悩みを共有することで、上司は部下をサポートできます。

関連記事:1on1についてまとめた記事はこちら

代表的な3つの人事評価制度

代表的な3つの人事評価制度を紹介します。具体的には以下の3つです。

本章を読み、制度の概要を理解しましょう。

1. 職能等級制度(メンバーシップ型)

職能等級制度は、従業員の職務遂行能力、勤続年数などを基に、職能等級を設定して評価する日本独特の制度です。従業員は、それぞれの職能等級に応じた報酬や昇進のチャンスが与えられます。職能等級制度は、年功序列や終身雇用を前提として勤続年数が長くなれば、それだけ職務を遂行する能力が高いとして運用されるのが一般的です。

2. 職務等級制度(ジョブ型)

職務等級制度は、組織内の職務に必要な知識やスキル、責任、役割などを基に、職務等級を設定して評価する制度です。職務等級制度は、欧米をはじめ海外で発展してきました。職務記述書(ジョブディスクリプション)に記述された職務内容に限定され、資格や熟練度などの項目で審査・評価し、賃金や報酬を決定する成果給となります。従業員は、それぞれの職務等級に応じた報酬や昇進のチャンスが与えられます。

3. 役割等級制度(ミッショングレード制)

役割等級制度は、従業員が担う役割や業績目標の達成度、能力などを基に、役割等級を設定して評価する制度です。管理職・非管理職に関わらず、社員一人ひとりに企業が求める役割を設定し、その成果に応じて等級を区別・序列化します。年功制を排除し、勤続年数や年齢、キャリアに関係なく、高い成果を出すことで若手社員でも昇格・昇給が可能となります。役割等級制度は、職務や職能に固定されず、従業員の業績や能力に応じて柔軟に評価ができる点が特徴です。

【6STEP】人事評価制度を導入する方法・手順

人事評価制度を作成・導入する際は、以下のようなフローで進めます。

- 社員からヒアリングを行い現状の課題を分析

- 人事評価制度の目標を設定

- 具体的な評価項目を作成

- 評価をどのように処遇に反映させるか決定

- 評価シミュレーションの実施

- 規定としてまとめた上で社員への説明会・評価者研修を実施

導入までのスケジュールは、半年から1年程度を見ておくとよいでしょう。

1. 社員からヒアリングを行い現状の課題を分析

人事評価制度を導入する前に、社員から意見を聞き、現状の課題を分析します。社員のモチベーション低下や評価の不公平感など、課題を明確にすることが重要です。

2. 人事評価制度の目標を設定

人事評価制度の目標を設定します。目標は、従業員のモチベーション向上や生産性の向上、適材適所な人材配置の実現などさまざまです。目標を明確にすることで、評価制度の設計や評価項目の決定に役立ちます。

3. 具体的な評価項目を作成

目標に基づき、具体的な評価項目を作成します。業務遂行能力や貢献度、リーダーシップ能力など、適切な評価項目を決定することが重要です。

4. 評価をどのように処遇に反映させるか決定

評価をどのように処遇に反映させるかを決定します。報酬や昇進など、評価に基づく処遇方法を明確にすることで、公正な評価が行われるようになります。

5. 評価シミュレーションの実施

評価シミュレーションを実施します。評価シミュレーションは、評価者が実際に評価し、評価結果に基づいて処遇を決定するプロセスです。評価シミュレーションを行うことで、評価の公正性を確認できます。

6. 規定としてまとめた上で社員への説明会・評価者研修を実施

評価制度の規定をまとめ、社員への説明会や評価者研修を実施します。評価制度の詳細や評価方法などを明確にすることで、評価の公正性を確保できます。また、評価者研修を実施することで、評価者が公正な評価ができるようになります。

人事評価シートの作り方・書き方のコツ

人事評価シートの作り方や書き方のコツを解説します。

具体的なコツを理解して、人事評価シートを有効活用しましょう。

業種・職種ごとに項目を最適化する

基本的には先に紹介したした下記の3つのポイントで、人事評価シートを作成します。

- 業績(期間内に達成した成果)

- 能力(与えられた職務の遂行能力)

- 情意(意欲や勤務態度)

しかし、具体的にどの項目を重視するかは社員すべて一律ではなく、業種・職種によって異なります。例えば、営業職では獲得件数など具体的な指標があるため業績評価がしやすいですが、数値目標のない事務職では能力評価や情意評価が重要になるでしょう。

適切なコメント(フィードバック)で社員の成長を促す

人事評価シートは、企業が各社員の業績や能力を適切に把握・評価するためだけでなく、社員がより良いパフォーマンスを発揮するための指針となります。

「なぜこのような評価になったのか」「何が良くて何が悪かったのか」を社員自身にきちんと認識して改善につなげてもらうためには、最適な評価項目を設定して数値化するだけでなく、上司から有益なフィードバックを与えることが不可欠です。

フィードバックを実施する際には、なるべく具体性をもたせたコメントと、良かった点と悪かった点の両方を伝えることを意識しましょう。

仕組み化によって評価の質と公平性を担保する

せっかく人事評価シートを作成しても、評価項目や内容が不明確なものであると思うような効果が得られません。また、評価が定量的でなく評価者の主観に左右される部分が大きいと不公平さが生じて、社員のモチベーションを下げる結果につながる恐れもあります。

評価の質と公平性を保つために人事評価制度をきちんと仕組み化した上で適切な評価シートを作りましょう。さらに、人事評価シートを運用する際は、紙やファイルで管理するよりも、クラウドで管理するほうが効率的です。

人事評価シートの作り方・例文

人事評価シートを作成するための例文を、以下に紹介します。

以下の例文を参考にして、人事評価シートを適切に作成しましょう。

| 【この章のポイント】 実際に人事評価シートを記入する際に、どのようなポイントに着目して記載すればよいのかを、各業種別に具体例を交えて紹介しています。例文の流れを参考にしつつ、ご自身の業務実績に置き換えながら人事評価シートを作成してみてください。 |

自己評価シートの例文

自己評価シートは、各業種によって記載するポイントが異なります。

「営業」「事務職」「公務員」のそれぞれに対する例文を、以下に紹介します。

営業職

今年度は売上目標1億円に対して1億2,000万円を達成し、達成率は120%でした。

新規顧客獲得は目標10社に対し15社と大きく上回り、契約更新率も昨年の90%から95%へと改善しています。

こうした成果の背景には、月1回の業界セミナーへの参加と、提案内容に最新の業界トレンドを反映させたことが挙げられます。

また、商談スキル向上を目的とした社内勉強会を週1回実施し、チーム内で成功事例を共有したことで、個人の契約率も20%から30%に向上しました。

一方で、既存顧客対応に時間を取られ、新規顧客へのアプローチにかける時間が十分ではなかった時期もあったため、次年度は業務の優先順位を見直し、バランス良く成果を上げる体制づくりに取り組む予定です。

事務職

今年度は、書類作成の効率化を目的にエクセルの関数やマクロを学習し、これまで1件あたり15分かかっていた書類作成を12分に短縮したことで、月間で約10時間分の作業時間を削減できました。

また、経費精算業務においては、チェックリストを作成・導入したことで、月平均10件発生していたミスを2件にまで減らせています。

さらに、部署全体の資料管理システムを見直したところ、必要な資料の検索時間が平均5分から2分へと短縮でき、他部署からも「資料が探しやすくなった」との声をいただきました。

現在の課題は電話応対のスキル向上です。クレーム対応に不安があったため、外部のビジネスマナー講座を受講し、応対マニュアルの見直しを進めています。

公務員

現在の業務では、法改正に伴う事務処理内容の変更が発生し、従来の手順ではミスが起こりやすかったため、改正点を迅速に把握し、具体的な対応方法を整理したチェックリストを作成しました。

このリストは自分だけでなく、同じ業務に関わる他職員にも共有し、実際に業務上のミスを防ぐうえで有効であることが確認されています。

また、日々の報告資料のフォーマットを見直し、冗長な項目を削除することで記入時間を20%削減しています。

業務遂行においては正確性とスピードの両立を意識しており、年度を通じて大きなミスはありませんでしたので、今後は後輩職員への知識共有や業務引き継ぎの体制づくりにも力を入れていきたいです。

上司コメントの例文

上司コメントも同様に、「営業」「事務職」「公務員」のそれぞれに対する例文を紹介していきます。

営業職

今回の評価対象者は、年間売上の達成率が120%と非常に高い結果を出しており、営業力の高さが際立っていました。

また、新規顧客獲得数も目標を大きく上回り、継続的な顧客との関係構築にも積極的に取り組んでいた姿勢は評価に値します。

一方で、既存顧客対応の比重が高まりすぎた結果、新規開拓への時間確保に課題が見られたため、今後の業務配分や優先順位の見直しに期待したいところです。

全体として、非常に前向きで改善志向が強く、自身だけでなく周囲の成長を後押しできる存在であることから、次年度はチームリーダーとしての役割も意識してほしいと考えています。

事務職

評価対象者は、業務の正確性が非常に高く、ミスが少ないだけでなく、改善案の提案にも積極的でした。

例えば、書類作成業務の効率化のためにエクセルの関数を活用し、作業時間の短縮を図る工夫は、業務全体のスピードアップにも貢献しました。

また、経費精算におけるミスの削減や、資料管理システムの見直しなど、細やかな業務改善を着実に進めた点は高く評価できます。

一方で、電話応対に対してはやや苦手意識があった様子ですが、自ら外部講座を受講するなど、改善に向けた行動が見られたことは前向きな姿勢の表れです。

今後も自身の課題に対して自律的に向き合う姿勢を継続してほしいと感じています。

公務員

評価対象者が、担当業務の内容変更に迅速に対応し、自らチェックリストを作成した姿勢は高く評価できます。

特に、法改正の影響を的確に捉えたうえで、実務に落とし込む手順を明確にし、業務上のミスを未然に防ぐ体制を整えた点は、他職員の模範となる行動でした。

また、報告資料の改善や窓口対応の効率化など、業務の見直しに対しても前向きに取り組み、具体的な成果を上げています。

一方で、複数の業務を同時に進行する際に、優先順位の判断や業務の進捗管理に若干の課題が見られました。

繁忙期などタスクが集中する場面では、全体の進行がやや遅れる傾向もあったため、今後はより計画的なスケジュール管理や、周囲との情報共有によるタスクの分担意識を高めていけることを期待します。

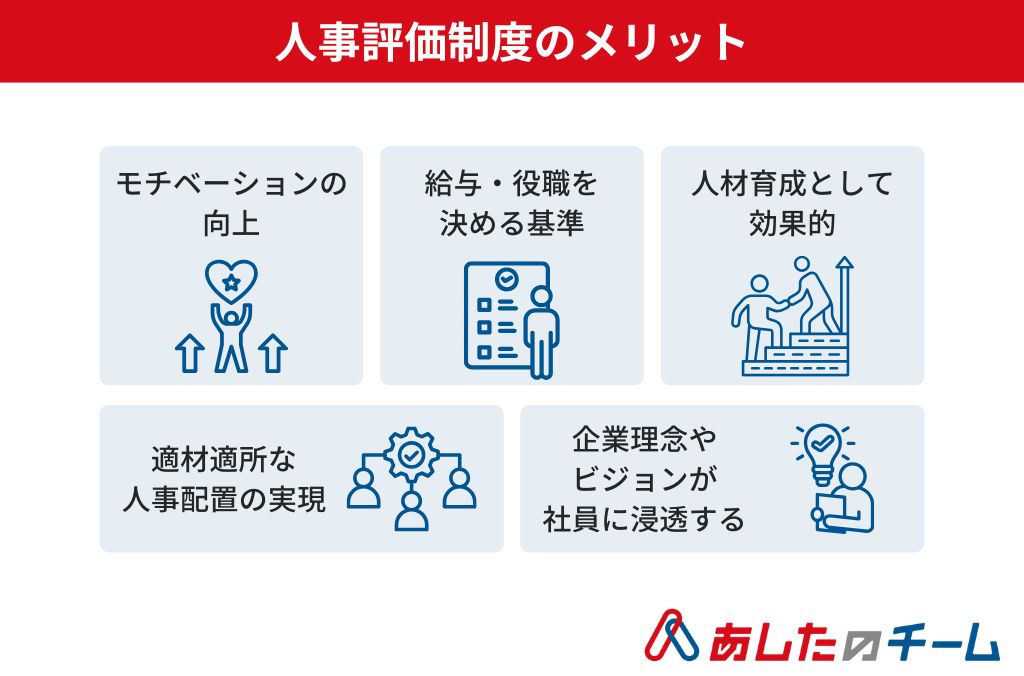

人事評価制度のメリット

ここでは、人事評価制度のメリットを5つ紹介します。

人事評価制度のメリットを知れば、人事評価制度の導入価値をあらた改めて理解できるはずです。

モチベーションの向上

人事評価制度により、従業員が自己評価や他者からのフィードバックを得られます。その結果、従業員は自己改善に取り組むことで、自己成長や達成感を得るれるでしょう。また、報酬や昇進のチャンスが与えられることで、モチベーションが向上し、仕事に対する取り組み姿勢が改善されやすいです。

給与・役職を決める基準

人事評価制度は、給与や役職などの報酬の決定に役立ちます。評価に基づいて報酬が与えられるため、公平性が担保されやすく、従業員は自己の評価に基づいた適切な報酬を得られます。また、昇進などの役職の決定も評価に基づいて行われるため、適材適所の人事配置が可能です。

関連記事:会社の役職をまとめた記事はこちら

人材育成として効果的

人事評価制度は、従業員の能力やスキルを評価するため、人材育成にも効果的です。評価結果に基づいて、従業員の弱点や改善点を洗い出し、必要なトレーニングや研修を提供します。そのため、従業員のスキルアップやキャリアアップが促進されます。

適材適所な人事配置の実現

人事評価制度により、従業員の能力やスキル、適性を正確に評価できます。その結果、従業員を適材適所に配置でき、組織の生産性や効率性が向上します。適材適所に配置された従業員は、自己成長ややりがいを感じることができ、組織目線に立った人材活用ができるため、双方にとってメリットがあります。

企業理念やビジョンが社員に浸透する

評価項目に企業理念やビジョンを組み込むことで、社員への浸透が期待できます。全社員が理念やビジョンの内容をしっかりと理解し、社員一人ひとりの具体的な行動に落とし込むことが求められています。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

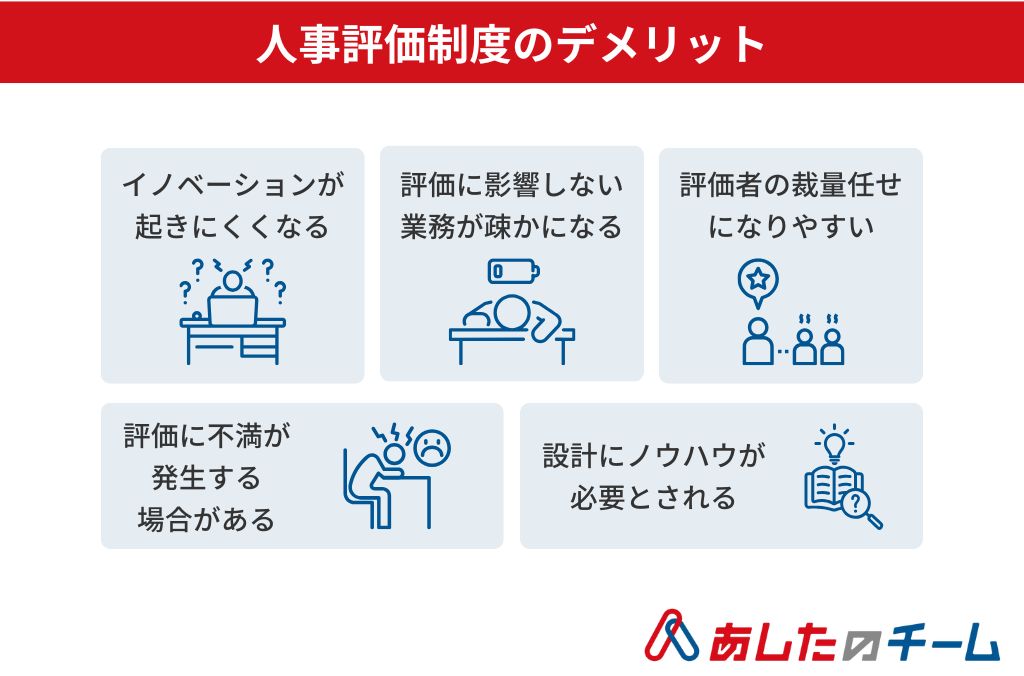

人事評価制度のデメリット

人事評価制度のデメリットは、以下のとおりです。

人事評価制度のデメリットを理解して、導入する判断に役立てましょう。

イノベーションが起きにくくなる

人事評価制度に画一的な評価を用いることにより、似たような人材・仕事の仕方に偏り、新たな発想や動きができにくくなる可能性があります。また、評価項目に含まれない分野に得意分野を持つ人は、正当に評価されない危険性もあるでしょう。

評価に影響しない業務が疎かになる

人事評価制度があることで、評価に影響しない業務が疎かになるおそれがあります。社員は評価外の業務に着手しにくくなり、必要な業務であっても集団的な放置が発生する可能性も出てくるでしょう。

評価者の裁量任せになりやすい

人事評価制度は、評価者の裁量によって評価が左右されることがあります。評価者によっては、個人的な好みや主観的な評価が反映される場合があり、公正な評価が難しくなることがあります。

評価に不満が発生する場合がある

人事評価制度によって、報酬や昇進などの重要な意思決定が行われるため、被評価者から評価に対して不満がでる場合があります。また、評価の基準やプロセスが不透明であった場合、従業員の不信感を招き、離職やモチベーション低下の原因になることもあります。

設計にノウハウが必要とされる

人事評価制度は、設計にノウハウが必要とされるため、導入が難しい場合があります。評価の基準やプロセス、評価者の選定など、細かい設計が必要です。また、運用でも、評価の公正性を担保するために、トレーニングや監査が必要となることがあります。

人事評価制度の課題点

人事評価制度を設けることで、従業員のモチベーション向上や人材育成に役立つ反面、課題点もあります。

起こりうる課題点は以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

| 【この章のポイント】 人事評価制度の導入や運用にはいくつかの課題も存在しており、制度設計には時間と労力がかかり、評価基準が曖昧だと従業員の不満を招く原因になります。また、リモートワークなど多様な働き方に合った評価の見直しや、部署・上司ごとの差異、評価者の主観によるエラーも注意が必要です。公平で効果的な運用には継続的な改善と教育が大切です。 |

時間と労力がかかる

人事評価制度を一から作るには、時間も労力も必要です。人事評価制度の基準や目標の設定、評価者の選出など、決めることが多いだけでなく、設計を間違わないよう慎重に行わなければなりません。

また、完成したら終わりではなく、運用後に正しく人事評価できているか確認し、状況に応じて改善を重ねていく必要があることも念頭に置いておきましょう。

評価基準が曖昧だと失敗しやすい

人事評価における基準は、曖昧であればあるほど失敗につながりやすいです。評価におけるプロセスに公平性が欠けていたり、従業員からの納得が得られなかったりすると社内でも不満の声が上がりやすくなるので注意してください。

人事評価制度を導入してすぐは、最適な評価基準を明確にするためにこまめな見直しを行い、従業員の意見にも耳を傾けて改善させていくのがおすすめです。

働き方に合った評価も必要

近年では、リモートワークの導入や男性の育児休暇取得の促進など、働き方に柔軟性を求める傾向が強まっています。

とくにリモートワークの普及は、従来の人事評価制度が適用できないことが多く、「適切な人事評価がされていない」と不満の声があがりやすいポイントでもあります。

時代の流れや従業員の雇用状況に合わせた評価基準を設定できるようにしてください。

部署や上司によって差が生まれやすい

記事の前半でもお伝えしましたが、人事評価制度は職能等級制度(メンバーシップ型)、職務等級制度(ジョブ型)、役割等級制度(ミッショングレード制)の3つのタイプがあります。

どのタイプを選択しても、部署や評価者によってばらつきがでてしまうこともあるでしょう。

評価者のとらえ方によって人事評価に差が生まれると、公平性に欠け、従業員の不満につながります。

これを防ぐためには評価者への育成を行い、評価基準に対する解釈を統一させたり、個人的な偏見が入らないよう指導することが大切です。

人事評価エラーが起きやすい

評価者が意図的または無意識に心理や感情に影響されて評価することを人事評価エラーと呼びます。人事評価エラーのうち、特に起こしやすく、陥りがちなエラーを整理します。

| ハロー効果 | 学歴などの特徴的な印象に影響され、実際よりも高い評価を付けてしまうケース |

|---|---|

| 寛大化と厳格化 | 社員に対する私情が影響し、評価が主観的に変化するケース |

| 中心化傾向 | 極端な評価を嫌い、「社員に良く思われたい」などの理由から評価が平均値に寄りすぎるケース |

| 論理誤差 | 「良い成績だと積極的だ」などと、結果と過程など異なる項目を同一視して評価してしまうケース |

| 近隣誤差 | 全体の評価期間を見て評価するのではなく、直近に起きた出来事に評価が左右されるケース |

| 対比誤差 | 評価基準に基づかず、評価する人自らが持つ基準に照らし合わせて評価するケース |

人事評価制度の運用を成功させる5つのポイント

会社が人事評価制度を導入する際の留意点は、以下のとおりです。

人事評価制度は会社がそれぞれに設定した基準をもとにしています。社員に納得させられるように運用しなければ、社員のモチベーションは上がりません。

人事評価制度の運用を成功させるためにも、本章をよく読んでおきましょう。

| 【この章のポイント】 人事評価制度を効果的に運用するためには、評価項目や基準を明確にし、社員にしっかり共有することが基本となります。さらに、納得感のある具体的な基準設定や、相対評価ではなく絶対評価を用いるなどの工夫も重要です。評価では結果だけでなくプロセスも重視し、テンプレートを活用することで運用の効率化と精度の向上も図れます。 |

1. 評価項目を明確にして社員に共有する

評価する項目や基準、方法や時期が明確で、社員に分かりやすく共有する必要があります。評価項目や基準が社員に伝わっていないと社員がどのように目標設定するか、どういう行動が評価に結びつくのかが分からず、人事評価そのものや企業への信頼性が損なわれる恐れがあります。

2. 評価基準を具体的にする

社員が納得できるよう、客観的かつ具体的に評価する必要があります。社員にとって納得できるような評価の「理由付け」をし、社員の今後の行動に結びつけるのが何よりも大切です。根拠が不明確では社員に不信感が募り、企業への貢献意欲やモチベーションが下がってしまいます。

3. 相対評価ではなく絶対評価にする

他の社員と比較するのではなく、各社員が設定した目標に向けて一定の基準に従ってランク付けするのが大事です。相対評価を採用している企業も少なくありませんが、社員に対する説得性や納得度が高いのは絶対評価で、近年主流となっています。

4. 結果だけでなくプロセスも重視する

数値化された結果だけではなく、プロセスにも注目する能力主義も加味するといいでしょう。目的達成に向けてすべき行動が明確になり、行動を評価すれば社員の会社への貢献も高まります。

5. テンプレートを活用する

テンプレートを活用するのも人事評価制度を成功させるコツとして挙げられます。

人事評価制度は評価項目が多いだけでなく、全社員同じシートで評価する必要があるため、評価シートに誤りがあると、人事評価制度が失敗してしまう可能性があります。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

人事評価制度の変遷|今後企業に求められるもの

日本ではなぜ年功序列型賃金体系から人事評価制度を採用するようにへんかしたのでしょうか。人事評価制度の変遷を説明します。

変遷を知ることで、人事評価に求められている本質が理解できるでしょう。

年功序列から成果主義や能力主義へ

従来、多くの企業では一般的に年齢や勤続年数に比例して給料や地位がアップする年功序列制度を採用していました。制度が変わらないまま、就職した会社で一生働く終身雇用制度は日本の高度経済成長を支え、戦後の復興を果たす大きな原動力となりました。

その後、長引く景気の低迷や雇用情勢の変化に加え、急速なグローバル化もあり労働に対する考え方は変化し、日本型の雇用システムは衰退の一途をたどっています。人事評価も、年齢を重ねるたびに評価が高くなる年功序列型のものから、仕事の結果や業績、貢献度などで評価する「成果主義」、プロセスも評価する「能力主義」へと変わってきています。

非正規社員の格差を是正する同一労働同一賃金

1990年代から日本では非正規労働者が増え、現在では日本の全従業員のうち非正規社員が約40%を占めるようになりました。

ところが、徐々に正社員との賃金格差が広がり、社会問題化しています。政府の方針も成果主義に傾き、2016年12月に働き方改革実現会議で「同一労働同一賃金」のガイドライン案を公表。同ガイドラインは仕事の内容が同じか、同等の社員に対しては同じ賃金を支払うべきだという考え方に基づいています。

欧米では定期の人事評価を廃止する動き

欧米では近年、期間を区切った人事評価や社員のランク付けを廃止する「ノーレイティング」という動きが注目を集めています。多様な人材活用や労働環境の急変にともない、あらかじめ設定した期間に評価すると現場の動きに合わないことが背景にあります。ノーレイティングでは期間を設定せず、必要な時にリアルタイムで目標設定して社員を査定し、フィードバックします。

人事評価制度でのあしたのクラウド導入事例

人事評価制度で「あしたのクラウド」を導入したことで課題を達成した企業を、以下に3社紹介します。

- 株式会社松本鉄工様

- 株式会社アドトップ様

- 辻堂ステラ歯科様

それぞれの事例を参考にして、ぜひ「あしたのクラウド」の導入を検討してみてください。

株式会社松本鉄工様

株式会社松本鉄工様は、「頑張る人が正当に報われる会社」を実現するため、制度化の必要性を強く感じ、数多くの調査を経て「あしたのクラウド」を導入しました。

制度定着のために「評価結果を給与に100%連動させる」という大胆な決断により、社員の意識と行動を変えることに成功しました。

評価項目には、残業時間や粗利率など、職種に応じてカスタマイズされた数値を取り入れることで、生産性と利益の両立を実現しています。

また、評価制度の透明性が採用力向上にも直結し、上昇志向の高い人材が集まりやすい環境へと変わりました。

結果として、株式会社松本鉄工様は、業績アップと給与アップを達成しました。

株式会社アドトップ様

株式会社アドトップ様は、「企業理念の浸透とプロセス評価の実施、そして評価基準の明確化」を目指して「あしたのクラウド」を導入しました。

従業員数が10名未満の段階で、評価と報酬をロジックで決める仕組みが必要だと感じたのが、導入の理由です。

「あしたのクラウド」を導入後は、残業時間の削減やKPIの設定により、業績はコロナ禍でも前期比126%増を達成しました。

また、社員は評価を通じて成長を実感し、目標達成に向けて積極的に動くなどの変化もみられています。

特に評価のプロセスの中で、定期的な1on1が重要な役割を果たしており、社員との質の高いコミュニケーションの実現によって、社員のモチベーション向上や業績アップに繋がりました。

辻堂ステラ歯科様

辻堂ステラ歯科様は、「従業員の頑張りを正当に評価したい」という思いから、あしたのクラウドを導入しました。

導入に至った経緯としては、賞与カットへの反発をきっかけに「頑張っている」の基準に対する経営者と従業員の認識のズレに気づいたことが理由でした。

制度の運用を通じて評価基準が明確になり、やる気のある従業員が正当に評価される環境が整備されたことにより、採用面でも挑戦意欲のある人材が集まりやすくなったと感じているようです。

まだ意識改革などの課題は残っているとのことですが、制度を通じて従業員と真剣に向き合えるようになり、組織としての進化や成長を実感されています。

あしたのチームのノウハウが詰まった「人事評価シート」を無料公開中!

ここまで記事を読んで、「人事評価制度を整備したい」「自社に合った評価シートを作りたい」と感じている方に向けて「人事評価シート」を無料で公開しています。

この人事評価シートは、あしたのチームがこれまで全国4,000社以上の人事評価制度を支援してきたノウハウを凝縮した資料です。

具体的には、職種別の目標設定例や評価項目、絶対評価の考え方まで、制度設計の土台となる実践的なテンプレートが詰まっています。

今の評価制度に不安がある方や人事評価制度の導入を検討している方は、ぜひダウンロードをして内容を確認してみてください。

社員から不満の出ない最高の人事評価制度を作るために

人事評価制度は、公平性・透明性が高く誰にでも分かりやすい納得感のあるものでなければなりません。また、長期的に負担なく運用でき、変化にも対応できる柔軟性と効率性を兼ね備えたシステムであることも重要です。

あしたのチームでは、創業13年、全国4,000社以上の実績に裏打ちされた人事評価制度の構築・運用のノウハウで貴社の人事評価制度構築・運用をワンストップで実現しています。質の高い人事評価制度の構築をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

あしたのチーム式人事評価シートはこちら>>

制度構築に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

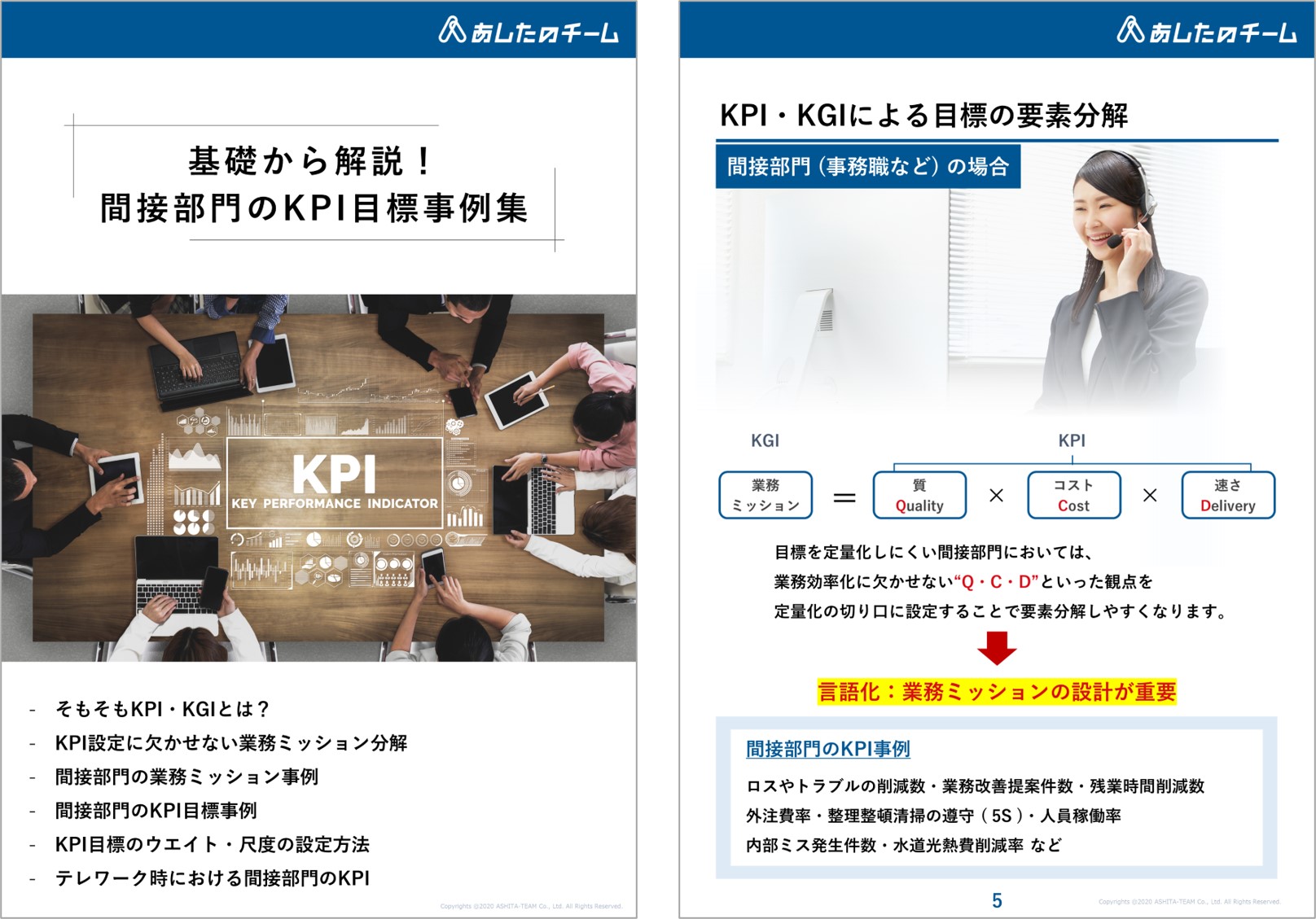

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

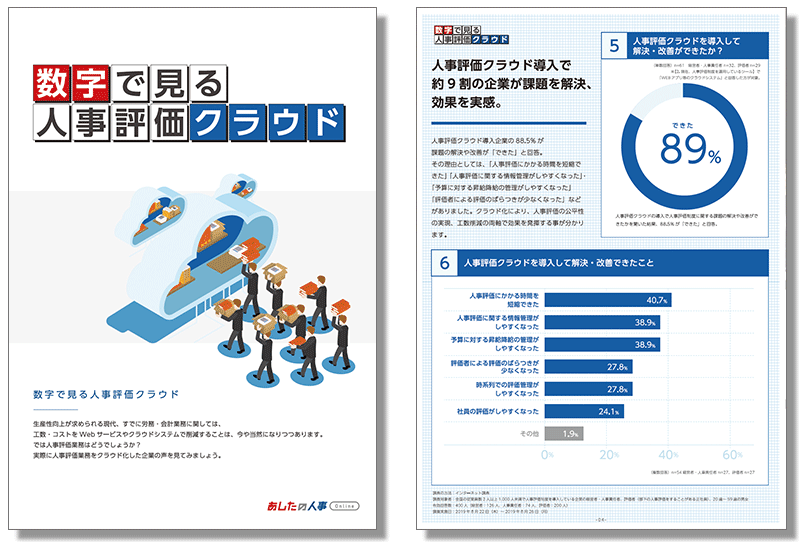

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

制度構築の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア