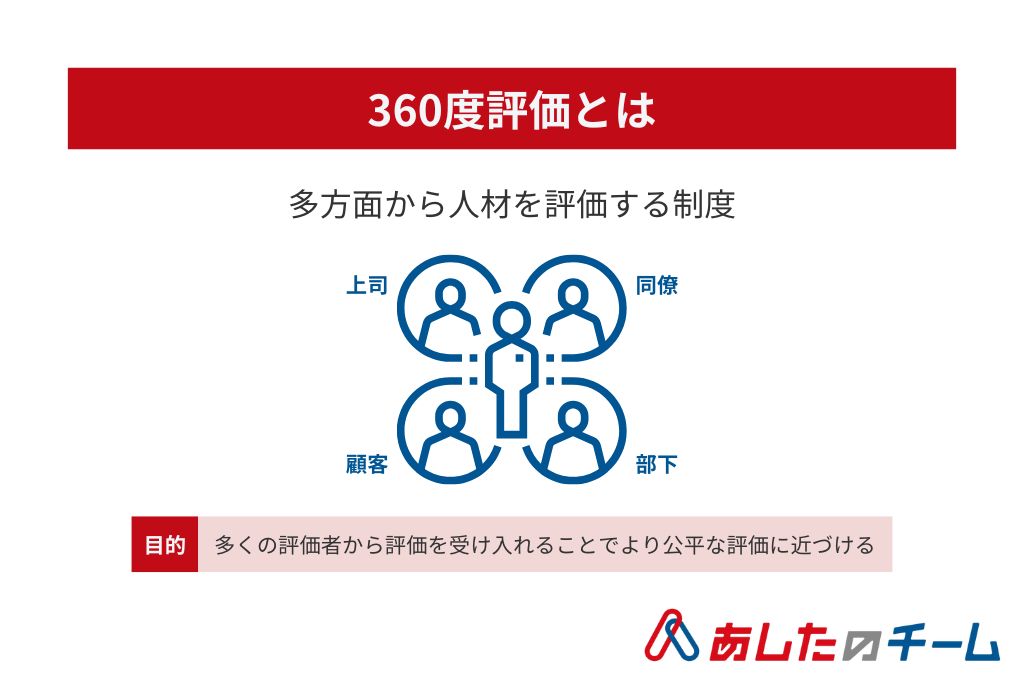

360度評価とは、上司だけでなく部下・同僚・取引先など、さまざまな立場の人から多角的に評価を受ける人事制度です。多角的に評価することで社員一人ひとりの成長を支援し、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。

また、評価の透明性が高まり、より公平な人材評価を実現できるのも特徴です。

一方で、評価プロセスの負担が増えたり、人気度に左右される評価の偏りが生じたりするなど、導入する際に注意すべき課題も存在します。

本記事では、360度評価を導入するメリットや注意点を詳しく解説します。制度の導入を検討している経営者や人事担当者の方は、ぜひご覧ください。

目次

360度評価(多面評価)とは?

360度評価とは、上司だけでなく同僚・部下・取引先など、さまざまな立場の人から評価を受ける仕組みです。

例えばプロジェクトリーダーを評価する場合、上司は管理能力を、チームメンバーはリーダーとしての資質を、そしてお客様は対応の良さを評価します。立場ごとに異なる視点から評価を受けることで、より多角的かつ正確な人材評価が可能です。

以下では、360度評価の目的や導入された背景、他の評価方法の違いを解説します。

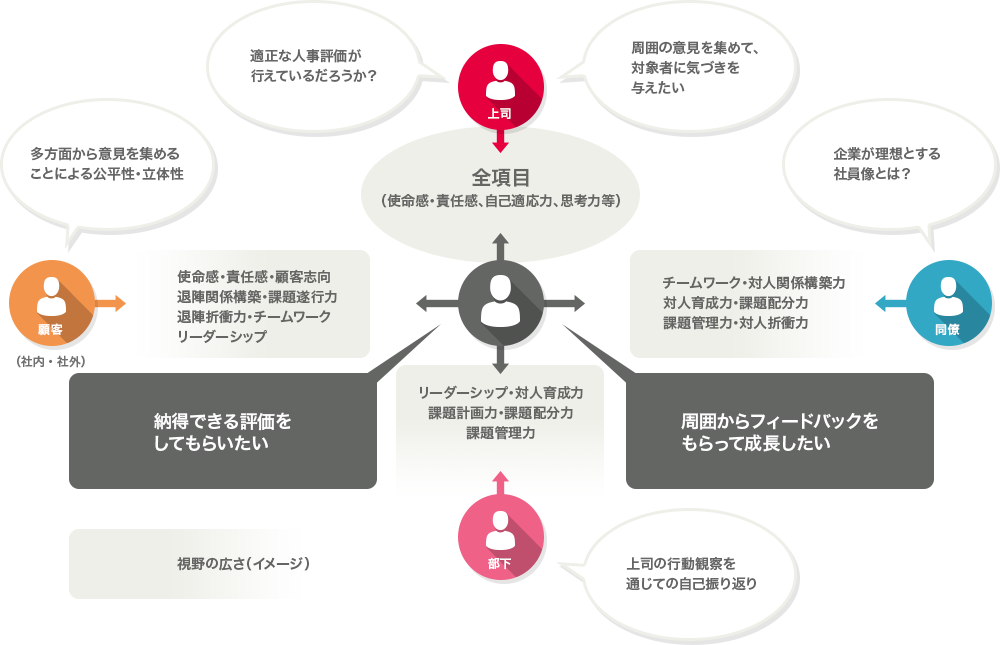

360度評価の目的

360度評価を導入すると、従来の人事考課や目標管理制度のように、上司の考えに偏りがちな評価の問題点の改善が期待できます。

主に期待できる効果は、以下のとおりです。

- 評価の正確性と公平性の向上

- 多様な視点からの意見を収集できる

- 自分の長所や課題が明確になる

- 社内での対話やコミュニケーションが活発になる

360度評価を取り入れることで社員一人ひとりの成長を促し、組織全体の成果向上にもつながります。

多面的な評価によって自身の強みや改善点を客観的に把握し、具体的な行動の変化にも結びつけやすくなるでしょう。

360度評価が注目された背景

従来の評価は、上司一人の目線に頼った一方向的なものだったため、どうしても偏りがちでした。しかし現在の社会では、次のような変化への対応が求められています。

- 働く場所や時間の多様化

- チームで助け合う働き方の増加

- 成果を重視する評価軸

- 社員の成長を大切にする企業風土

上記のような変化に合わせて、さまざまな視点からの評価がより重要になっています。

360度評価は一人ひとりの能力を多面的にとらえ、組織全体の活性化につながる仕組みです。

他の評価方法との違い

従来の上司による一方向の評価に比べ、360度評価では多様な視点から評価を行うことで、より正確で総合的な人材評価が可能になります。

ここで、他の評価方法との違いを見てみましょう。

| 評価方法 | 特徴 | 目的 |

|---|---|---|

| 360度評価 | ・幅広い評価者 ・公平性の確保 ・多角的な視点 ・自己認識の向上 | 総合的な成長支援 |

| コンピテンシー評価 | ・行動特性基準 ・明確な評価基準 | 業務遂行能力の向上 |

| 目標管理制度(MBO) | ・自主的な目標設定 ・上司との対話重視 | 組織目標との整合性 |

360度評価は、目標管理制度(MBO)やコンピテンシー評価などと組み合わせると、より効果が期待できます。ただし、評価者の選定や結果の集計に時間がかかるなどのデメリットもあるため、導入時には工数を見越した準備が必要です。

「目標管理制度(MBO)」「コンピテンシー評価」の詳細は、以下の記事をご覧ください。

360度評価を実施する際の評価項目

360度評価を実施する際の評価項目は、評価対象者の役職や業務内容によって異なります。

以下で、評価対象者別の評価項目を解説します。

- 管理職(マネージャー)の場合

- 一般社員の場合

それぞれの立場に応じた評価項目を、詳しく見ていきましょう。

管理職(マネージャー)の場合

管理職の役割はチームや部門をまとめ、組織目標の達成に向けて人と業務をマネジメントすることです。そのため、人を導く力やマネジメント能力を中心に評価します。

主な評価基準は、以下のとおりです。

| 評価項目 | 評価基準 |

|---|---|

| 人を導く力 | ・チーム全体の目標達成率80%以上 ・月1回以上の個別面談を実施 ・部下からの相談対応の満足度90%以上 |

| 方向性と計画 | ・四半期ごとのチーム目標設定 ・月次の進捗共有会議開催を実施 ・年2回以上の中長期計画見直し |

| 部下の成長 | ・部下一人あたり年間3回以上の研修実施 ・半年に1回以上のキャリア面談を実施 ・適切な業務や役割の割り当て |

| チームの目標達成 | ・生産性の前年比105%以上向上 ・プロジェクトの期限遵守率95%以上 ・顧客満足度4.0以上(5段階評価) |

| 課題解決 | ・24時間以内のクレーム解決率90%以上 ・チーム内の課題への早期対応部門間の円滑な調整 |

上記の項目で、管理職の能力を点数化します。結果から得意な部分と改善点を見つけ、管理職の成長に活かしましょう。

一般社員の場合

360度評価では、社員の仕事の進め方やチームでの協力姿勢が評価の対象となります。昇進や給与決定の参考にもなり、個人の専門的な能力や会社への貢献度を把握するうえでも役立ちます。

評価する前には、評価基準や目標を上司としっかり話し合い、今後の目標を明確にしておくことが重要です。

| 評価項目 | 評価基準 |

| 仕事の進め方 | ・決められた期限までに仕事を終える(月20件中18件以上) ・正確に仕事をする(間違いは1%以下) |

| 仕事の質 | ・お客様からの評価4.0以上(5段階) ・上司からの直しの指示2回/月以下 |

| チームでの協力 | ・週1回の会議での報告、問題点の共有 ・他の部署と協力した仕事の成功 |

| 人とのやりとり | ・週1回の会議での積極的な発言 ・社内外からの評価4.0以上 |

| 問題への対応 | ・24時間以内の問題報告 ・3ヵ月で2回以上の改善提案 |

明確な基準が設けられているため、社員自身が得意な点や改善点を見つけやすくなるでしょう。

また、定期的に評価結果をフィードバックすると、360度評価を自己成長のチャンスとして活用できます。

360度評価のメリット

360度評価には、以下の4つのメリットがあります。

- 平等かつ納得感のある評価が実現する

- 各社員の強みや弱みが明確になる

- エンゲージメントの向上に貢献する

- 人間関係による評価への弊害を防止できる

それぞれのメリットを、詳しく見ていきましょう。

平等かつ納得感のある評価が実現する

360度評価は、複数の視点からのフィードバックによって、公平な評価を実現する仕組みです。社員一人ひとりの実力や会社への貢献度を、より正確に把握できます。

また、部下・同僚・取引先など、さまざまな立場の人から評価を受けることで、評価者の主観に偏らず、評価される側にとっても納得感の高い仕組みです。

評価の公平性は評価者を匿名にしたり、評価基準を明確に設定したりすることで担保されます。

360度評価は、多様な意見を活用して社員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献する人事制度です。

各社員の強みや弱みが明確になる

360度評価を導入すると、社員一人ひとりの長所・短所が明確になります。

例えば営業職では、お客様対応の質や成約率などの定量的な実績に加え、チームワークやコミュニケーション力などの定性的な面も総合的に把握できます。

360度評価で長所と短所を把握するための主な方法は、以下の3つです。

- 多角的な評価:上司・同僚・部下・お客様からのフィードバックを収集

- 自己評価と他者評価の比較:客観的な自己理解を促進

- 日常業務での行動観察:具体的な成果と改善点を把握

明確になった長所は、目標設定や業務改善に活かせます。

一方、明らかになった短所は具体的な育成計画を立て、定期的な面談で進捗を確認することで、着実な成長をうながせます。

エンゲージメントの向上に貢献する

360度評価の導入により、社員の仕事への意欲が高まることが調査で明らかになっています。

シーベース社の調査によると、360度フィードバックを導入した企業では、従業員の約半数が「実施に意義を感じている」と回答。さらに、アクションプランのフォローアップがある場合、その割合は約8割にまで上昇しています。

社員の意欲が向上する理由には、以下のような点が挙げられます。

- 成長を実感できる

- 評価に納得できる

- 会社への貢献意欲が高まる

- 社内のコミュニケーションが活発になる

導入効果を測定するには、社員満足度調査や意識調査なども有効です。

360度評価は社員の成長意欲を引き出し、会社への愛着や仕事への熱意を高め、組織全体の成果向上につながる有効な仕組みです。

人間関係による評価への弊害を防止できる

360度評価は、多角的な視点からのフィードバックにより、より公正な人事評価を実現する仕組みです。

上司だけでなく、同僚・部下・取引先など複数の立場からの評価を集めることで、一人の主観に偏らない公平で信頼性の高い評価が可能になります。

さらに、評価者を匿名にすると率直な意見が集まりやすくなり、より客観的な評価につながります。

納得感のある人事評価を行ううえで、有効な手法です。

360度評価の注意点とデメリット

360度評価には、主に以下3つのデメリットがあります。

- 社員一人の評価に対する工数と時間を確保する必要がある

- 人的要因による評価が左右されやすい

- 上司と部下の関係性に影響が出るおそれがある

メリット・デメリット両方を考慮したうえで、導入を検討してください。

社員一人の評価に対する工数と時間を確保する必要がある

360度評価では、一人の評価に対して合計2〜3時間の作業時間がかかります。

主な作業内容は、以下のとおりです。

- 評価シートの作成と配布

- 複数の評価者(平均5〜10名)による評価

- データの収集と集計

- フィードバック資料の作成

一定の負担がかかる部分は、評価システムの導入や評価項目の絞り込みによって、作業の効率化が期待できます。

また、小規模な組織では評価者数を3〜5名程度に調整すると、無理のない運用が可能です。

人的要因による評価が左右されやすい

360度評価で懸念されるのは、評価者の主観や人間関係が評価結果に影響を与える可能性です。たとえ複数の視点から評価を集める仕組みであっても、評価するのは人間である以上、完全な客観性を保つことは難しくなります。

実際の評価結果は、評価者の先入観・被評価者との関係性・評価スキルの違いなどに左右されることがあります。

この課題への対策として、以下の2つが効果的です。

- 評価者への事前研修の実施

- 評価基準の明確化と共有

具体的な行動指標に基づいた客観的な評価基準を設定し、評価者と共有することで評価のばらつきを抑えられます。

上司と部下の関係性に影響が出るおそれがある

360度評価で部下が上司を評価すると、両者の関係性に影響を及ぼすおそれがあります。

特に、厳しい評価を受けた上司が部下に対して否定的な感情を抱くことで、職場の雰囲気が悪化するケースもあります。

主な影響としては、以下のような点です。

- 感情的な対立

- コミュニケーションの悪化

- 信頼関係の毀損

- 業務への悪影響

上記のリスクを避けるには、評価の目的を明確にして評価者・被評価者の双方に丁寧な説明を行いましょう。

また、評価結果のフィードバックはあくまでも個人の成長を促す視点で行い、建設的な対話を重ねることが、良好な人間関係の維持につながります。

360度評価の導入事例

360度評価の導入事例として、以下の3社を紹介します。

- 株式会社グロービス

- 株式会社ぐるなび

- トヨタ自動車株式会社

企業の導入事例を、ぜひ参考にしてください。

株式会社グロービス

株式会社グロービスは、1992年の設立以来、20年以上にわたり360度評価を導入しています。

導入当初は評価の客観性を確保することが目的でしたが、現在では企業理念である「グロービス・ウェイ」の浸透や、能力開発のツールとしても活用されています。

2024年4月時点で従業員927名(連結)を対象に実施されており、特徴的なのは「ギフトの発想」という考え方です。評価は相手の成長を支援するための“贈り物”ととらえ、建設的なフィードバックを重視しています。

評価結果は、管理職登用の判断材料としても活用されており、上司との面談を通じて具体的な行動変容を促す仕組みになっています。

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなびでは、リモートワーク環境への移行にともない、マネージャーの評価と育成が重要な課題になっていました。

この課題に対応するため、360度評価を導入。評価の匿名性を徹底することで、部下から率直なフィードバックを得ることに成功しました。

結果、マネージャー自身が課題に気付き、行動を変えるケースが増加。離れた環境でも、360度評価が効果的な人材育成ツールとして機能しています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、管理職の意識改革と行動変革を目的に、360度評価を導入しています。

評価の対象は関連企業を含む課長級以上の管理職で、「人間力」(リーダーシップ、コミュニケーション能力、部下の育成力など)を重視した、独自の評価システムを採用しています。

同社の特徴的な取り組みとして、社外を含む十数人による「聞き取り形式」の評価を実施。書面ではなく口頭で行うことで、評価者からより率直な意見を引き出すことを目的としています。

評価結果は、管理職の昇格・降格や任命の判断材料として活用。業務能力だけでなく人間性にも重きを置くことで、管理職自身の意識改革と行動の変化を促しています。

360度評価を運用する際のポイント

360度評価を効果的に運用するには、以下のポイントを押さえましょう。

- 実施にあたっての目的・課題を明確にする

- 事前広報を十分に行う

- フィードバック時/フィードバック後のフォローを実施する

- 運用規模に沿った工数を算出しておく

以下、それぞれのポイントを詳しく解説します。

実施にあたっての目的・課題を明確にする

360度評価を導入する際は、目的と課題を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままだと、評価者と被評価者の認識にズレが生じるだけでなく、評価制度自体への不信感にもつながりかねません。

目的がはっきりすれば評価基準も具体的になり、より正確な評価と社員の成長促進につながります。

例えば、リーダーシップ力の向上を目的にする場合は「月1回以上のチーム会議の主催」「プロジェクト完遂率80%以上」など、具体的な指標を設定できます。

目的が明確になるポイントは、以下のとおりです。

- 組織の現状を把握する

- 解決すべき課題を見つける

- 評価制度で実現したいことを明確にする

- 具体的な数値目標を立てる

目的は会社全体の目標と結びつけ、成果が測れる形で設定するのが成功の鍵です。360度評価をうまく活用すれば、社員の仕事への意欲が高まり、離職率の低下にもつながります。

会社の規模や業種によって目指す方向は異なりますが、現状を丁寧に分析して適切な目標を立てることで、360度評価を効果的に導入できます。

事前広報を十分に行う

360度評価を円滑に進めるには、事前の丁寧な説明が欠かせません。

評価の数週間前から、以下の項目をしっかりと伝える必要があります。

- 評価の目的やメリット

- 評価の方法

- 実施スケジュール

- 結果の活用方法

- 個人情報の保護について

説明は社内会議での直接説明に加えて、社内報での詳細な解説など、複数の手段を活用しましょう。さらに、メールで要点を再周知すると、社員への理解を一層深められます。

また、社員からの質問には丁寧に対応し、不安を解消することも重要です。

フィードバック時/フィードバック後のフォローを実施する

360度評価を導入すると、社員の成長と組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。実際、適切なフィードバックを行うことで、評価スコアを平均20%向上させた企業もあります。

評価結果をもとに、以下の手順で具体的な目標設定と実行プランを立てましょう。

- 月1回の上司との1on1ミーティング(45分程度)

- 評価結果の丁寧な説明と共有(数値データ+コメント)

- 強みと改善点の明確化(それぞれ3項目ずつ)

- 3ヵ月以内に達成できる具体的な行動目標の設定

評価スコアが基準値(5段階評価で3.0)未満の社員には、月1回の個別面談を設けて目標達成に向けた重点的なフォローを行います。

評価後3ヵ月間は進捗確認を毎月実施し、その後は四半期ごとに目標の達成状況(達成率80%以上を目指す)と新たな課題を確認しましょう。

運用規模に沿った工数を算出しておく

360度評価を効果的に運用するためには、まず必要な作業量(工数)を正確に把握しましょう。評価対象者の人数や評価項目の量によって作業量は変わるため、入念な計画が欠かせません。

工数の算出には、以下の項目を考慮する必要があります。

| 工数算出項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 人数の把握 | ・評価対象者数 ・評価者数 |

| 評価シート関連 | ・評価シートの作成時間 ・評価項目の設定時間 |

| 評価実施 | ・評価の実施時間 ・結果の集計時間 ・分析時間 |

| フィードバック | ・面談の実施時間 ・フォローアップの時間 |

工数見積もりに基づいて、人事部門の適切な人員配置を検討します。

評価の実施頻度は、年1回や半年に1回など組織の実情に合わせて設定しましょう。

360度評価の運用を効果的にする方法

次に、360度評価を効果的に運用するためのポイントを解説します。

- 評価者の適切な選定と運用規模に沿った設計

- 人事評価コンサルタントへの相談

- 人事評価クラウドの活用

それぞれの方法を、詳しく解説していきます。

適切な評価者の選定、運用規模に沿った設計にする

評価者の選定や運用規模に応じた適切な設計ができれば、被評価者は自分自身と他者からの評価とのギャップを把握しやすくなり、新たな気付きを得られるでしょう。

また、評価者も評価に関わるプロセスを通じて客観的に自身を振り返り、行動の見直しや部下育成のきっかけになります。

加えて、評価者・被評価者の双方にとって、業務内容や仕事上の人間関係を見直す機会となり、育成にもつながるメリットが期待できます。

人事評価コンサルタントへ相談する

上記のような設計を、自社だけで構築するのは難しい場合もあります。

また、そもそも360度評価が自社に適していないことも考えられます。

そのため、まずは人事評価制度に精通した外部コンサルタントに相談してみるのも有効な選択肢です。

人事評価クラウドを活用する

手作業(エクセルのシートなど)で360度評価を運用するとなると、下記のように莫大な工数、間接コストがかかってしまいます。

- 周囲評価者に設定した人数分、管理しなければならないシートの枚数が激増する

- シート激増にともない、紛失や情報漏洩のリスクが高まる

- 管理職や人事責任者が管理しなければならないシートが増えるため、負担が増加する

人事評価クラウドを導入することで前述の課題は解決し、さまざまな効率化が実現できます。

下記は、あしたのチームの人事評価クラウド「あしたのクラウド®HR」を導入した場合の改善点です。

- 周囲評価者を何名設定しても、クラウド上でシステム管理できるので、評価の対象が明確化

- クラウド上で周囲評価を行った内容をエクセル出力することで、評価の集計やデータの加工がスムーズに

- クラウドサービスなので、1台1台のPCにインストールする必要がないため、導入もスピーディー

- ネット環境とID、パスワードさえあればどこからでもログインが可能

- 煩雑な評価業務の手間から解放されることで、大幅な間接コストの削減ができる

360度評価を活用してエンゲージメント向上を目指そう

360度評価は、社員一人ひとりの成長を促して組織全体のパフォーマンスを高めるだけでなく、エンゲージメント向上にも効果を発揮する人事施策です。

実際に360度評価を導入した企業では、評価に納得感が生まれ、社員のモチベーションやコミュニケーションが活性化したなどの効果も報告されています。

ただし、効果を発揮するには明確な目的設定・丁寧な導入説明・定期的なフィードバックなどの運用体制が欠かせません。さらに、クラウドシステムの活用やコンサルタントの支援を受けることで、評価制度の信頼性と効率性を高められます。

公正な評価と成長支援の仕組みである360度評価を上手に活用し、社員のエンゲージメント向上と組織力の強化を実現しましょう。

さらに、業務内容・成果・人事評価・給与改定などの一連の流れを、正確かつ効率的に把握・運用するために、人事評価クラウドシステムの導入もぜひご検討ください。

社員のデータベースから目標設定・評価・査定・給与確定まで人事評価の運用を一元管理できる「あしたのクラウド®HR」はコチラ!

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

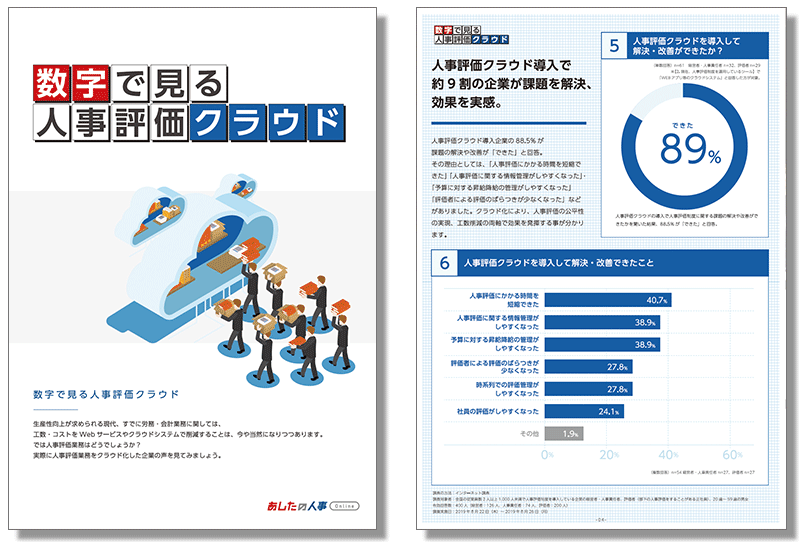

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア