執行役員という役職をあなたも聞いたことがあるでしょう。

しかし、企業において執行役員がどんな立ち位置でどう機能する存在なのか、正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

執行役員は、取締役や執行役など似ている役職もありますが中身は別物であり、正しく知るにはその制度を理解しておくことが大切です。

本記事では、執行役員が企業においてどんな役割を担うのか

また、執行役員制度を導入するメリットやデメリットなどを解説します。

目次

執行役員とは?

執行役員について理解するには、通常の取締役との違いやその役割などを知っておくことが大切です。

ここでは、会社法における執行役員の定義や執行役員制度の特徴、執行役員の役割について解説します。

執行役員の定義(会社法上の扱い)

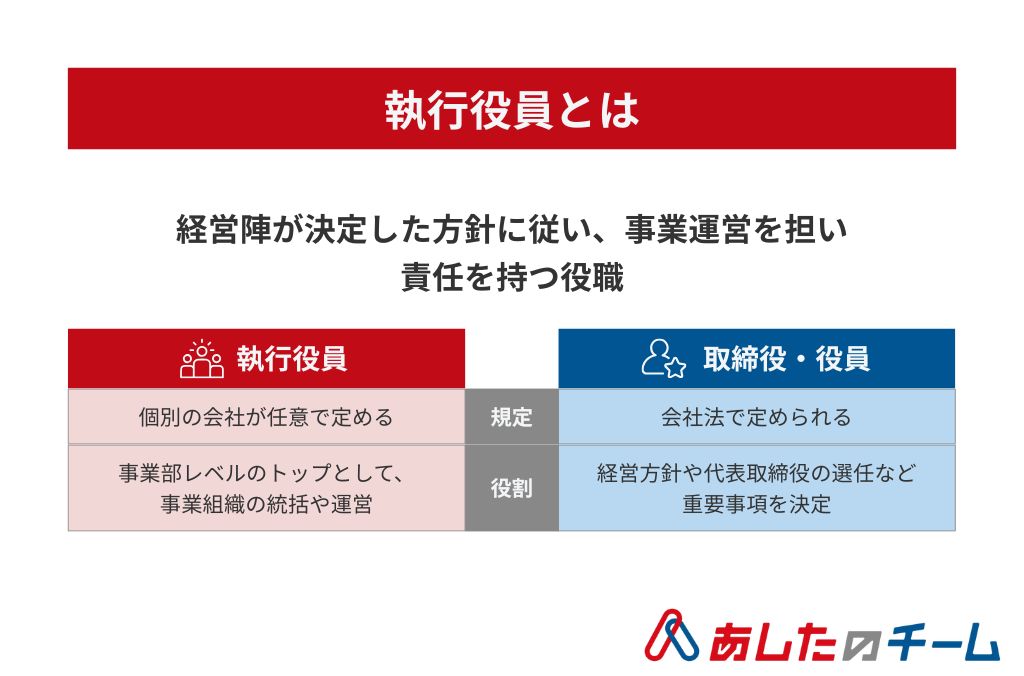

執行役員とは、経営陣が決定した方針に従い、事業運営を担い責任を持つ役職です。

執行役員という役職は、会社法で定義がされているわけではありません。

一般的に耳にする「取締役」や「役員」とは、会社法で定められており、経営方針や代表取締役の選任といった重要事項を決定することになっています。

しかし、執行役員は個別の会社が任意で定めているポジションです。

あくまでも事業運営のトップであり、法律上は取締役のような重大な権限を持つというわけではありません。そのため、法律上では、執行役員は従業員という位置付けです。

執行役員制度

執行役員制度では、取締役とは別に執行役員という役職を設置し、そのポジションには事業部のトップなどの従業員を就かせることになります。

法律上は任意の役職であるため、執行役員の役割や人数などについて特に規定されているわけでありません。

一般的には、事業部門ごとに部長クラスの人物が執行役員として事業を統括するケースが多いようです。

執行役員制度を導入している企業の特徴として、幹部人材の機能が切り分けられているという点があげられます。

執行役員制度を導入していない企業では、取締役が会社の重要事項を決定し、同時に事業運営にも責任を持つことが普通です。

一方、執行役員制度を導入している場合は、取締役は経営に関する重要事項の決定を行い、執行役員はその実行に専念するという分業が確立できます。

執行役員の役割

執行役員は、取締役が決定した経営方針に基づいて、その実行・遂行をしたり、事業を統括したりする役割を果たします。

執行役員は、経営方針を決定したり、取締役会で決議したりといった、重要事項に関与する権限は持っていません。

会社法の上では従業員という立場のため、あくまでも事業部レベルのトップとして事業組織の統括や運営を行います。

ただし、執行役員が従業員だからといって、必ずしも役割が重大でないというわけではありません。

事業部のトップは、執行役員制度が導入されていない企業では取締役が兼任することもある重大な役割ですが、執行役員制度ではあえてそういったポストを設置して、執行役員に業務を担当させることになります。

そのため、取締役が行う役割の一部を任される、責任あるポジションでもあります。

その他の会社における役職については、以下の記事も参考にしてください。

執行役員が重要視される背景

執行役員を設けている日本企業は多くあります。なぜ執行役員が重要視されるようになったのでしょうか。

「監督」と「執行」を分離し経営を活発化させる

従来型の組織構造では、取締役会が監督機能と執行機能のすべてを担ってきました。しかし、単一の組織がすべてを行うと、業務負担が大きすぎてスピーディーな意思決定ができません。また、権限集中によって多様な意見が反映されなかったり、自浄機能を失ったりするなど、経営が停滞してしまうこともよくあるケースです。

こうした流れを受けて、日本では1990年代ごろから「監督」と「執行」を分離して経営を活発化できる執行役員制度の導入が進みました。背景には、グローバル経済化による競争激化、国内の長期不況、IT革命など、ビジネス環境の激変に対応する目的がありました。

現在のビジネス環境の変化はより一層早くなっており、執行役員の役割がさらに重要になっています。

コーポレートガバナンス強化の重要性が増した

アメリカでは1980年代から、経営者が株主、顧客をはじめとするステークホルダーのために適切な意思決定を行う「コーポレートガバナンス」が重視されるようになりました。こうした流れを受けた日本企業が、コーポレートガバナンス向上のために採用したのが執行役員制度です。

折しもバブル崩壊後の日本企業では、粉飾決算や違法労働、偽装表示などの不祥事が相次いでいました。また、機関投資家や外国人投資家の持ち株比率が増えたことや、グローバル経済によってステークホルダーとの関係が多様化したことなどもあり、ガバナンス強化が急務でした。

現在もコーポレート・ガバナンス強化を求められる流れは続いています。このため、経営陣による意思決定や業務の適正化を進める組織作りとして、執行役人制度が取り入れられています。

執行役員と取締役・執行役の違い

執行役員と混同しやすいものに取締役と執行役があります。

これらは似ているようですが、実際には立場も役割も異なるため、違いを知っておくことが大切です。

執行役員と取締役の違い

執行役員と取締役との大きな違いは、その役割と、会社法における定義です。

先述の通り、執行役員は会社法で規定されていない社内任意のポストで、取締役会で決定された経営方針の実行や事業部レベルの意思決定を行います。

基本的には従業員という立場なので、労働基準法に基づいて雇用契約を結び、給料という形で報酬が支払われるのです。

取締役は会社法で定義されており、取締役会において決議に参加したり、経営に関する重要事項を決定したり、あるいは代表取締役の指名といったさまざまな役割を持ちます。

つまり、事実上会社で最高の意思決定者の1人。立場についても、雇用契約を結ぶ従業員ではなく、会社法によって委任関係とされており、いつでも解任される可能性があります。

執行役員と役員の違い

会社組織を大きく分けると、従業員と会社役員の階層に分けられます。執行役員は従業員に属します。

一方、役員は取締役、監査役、会計参与などの役職の一般的な名称で、会社役員の階層に属するポジションです。

また、執行役員は会社法で定められた会社役員ではありません。一方、役員は会社法で定められた会社役員です。

役員には「みなし役員」という役職も存在します。詳しくは以下の記事をご覧ください。

関連記事:みなし役員についてまとめた記事はこちら

執行役員と執行役の違い

執行役員と執行役は、言葉は似ていますが全くの別の立場です。

執行役とは、委員会設置会社において業務執行を行う役割で、会社法によって設置が義務付けられています。

執行役は、会社法に基づいて取締役会の決議で選任され、取締役と兼ねることも可能です。執行役が複数いる場合には代表執行役を選任します。

立場は雇用契約を結ぶ従業員ではなく、会社と委任関係を結ぶことになります。

このように定義や立場は異なりますが、取締役が決定した経営方針に従って業務を執行するという役割は執行役員との共通点です。

企業における一般的な役職の序列

企業におけるさまざまな役職と、執行役員との上下関係はどのようになるのでしょうか。企業によって異なることがありますが、一般的には以下の順番で序列が決まっています。

- 会長

- 社長

- 常務

- 監査役

- 執行役員

- 部長

- 課長

この記事で解説している「執行役員」は、一般的に監査役の下に位置する役職です。基本的には部長より上ですが、部長の権限は会社によって異なり、例えば部長が取締役を兼任しているケースもあるため一概にはいえません。

「会長」は社長よりも上の立場で、前社長が相談役として会社に残る場合に就くことが多い役職です。「取締役会長」と呼ばれる場合は取締役会の議長を務めます。

「社長」とは経営の最高責任者で「代表取締役社長」とも呼ばれます。 「常務」とは役員の中でも序列が下に位置することが多い役職です。日常的な業務を担当して社長など他の役員を補佐する役職ですが、会社法で定義されたものではないため、役割は会社によって異なる場合があります。

「監査役」とは取締役を監査する役職で、株主総会で選任されます。執行役員より上の立場として、会社全体の業務や会計などの健全性を担保する役割を担う役職です。

「部長」とは各事業部の責任者で、その下に位置する「課長」は事業部に含まれる各課の責任者です。

執行役員に役員報酬はつく?定年は?

会社役員には役員報酬がつきますが、執行役員はどのような扱いなのでしょうか。

また、執行役員制度の導入を検討している経営者や人事担当者にとっては、執行役員が定年退職の対象になるかどうかも知っておくべきポイントです。

役員の役員報酬は?

執行役員は、会社法に基づく取締役ではないため、役員報酬は支払われません。

雇用契約を結んだ従業員であるため、役員報酬の代わりに給与や賞与という形で報酬が支払われることになります。

一般的に、取締役の報酬は取締役会で定められるものです。あるいは、報酬委員会を設置している会社では、委員会の中で議論した上で、適正な報酬金額が決定されます。

そのため、委員会の判断によっては、業績が評価されて報酬額が大きくなることもありますし、あるいは実績不足によって報酬が減らされることもあるという仕組みです。

一方、執行役員は雇用契約であるため、社内規定に従っての給料やボーナスといった報酬が決められます。執行役員と取締役では、報酬についてこういった決め方の違いもあるのです。

執行役員の定年は?

執行役員は従業員であるので、定年退職の対象になるのが普通です。

一般的に、定年退職の制度を設けている企業は、就業規則によって定年年齢や退職時期を定めています。

執行役員も、その規則に従って定年退職の対象になるのが一般的な解釈です。就業規則は会社によって個別に定めることができます。

そのため、執行役員については、執行役員でない従業員よりも定年時期を延長するといった取り決めをすることも可能です。

関連記事:執行役員についてまとめた記事はこちら

執行役員制度導入のメリット

執行役員制度が機能すれば、経営にも従業員の業務にも好ましい影響をもたらします。ここでは執行役員制度導入のメリットを、4つのポイントに分けて解説します。

取締役が経営に専念できる

執行役員制度を導入すると、取締役が経営に専念できるようになります。執行役員制度を導入すれば、会社を監督したり経営方針を決定したりする取締役と、実行に特化する執行役員に分けられるため、それぞれが仕事に専念できるからです。

反対に執行役員制度のない会社では、経営・執行どちらかに専念できないため仕事の質が落ちる可能性があります。また、自らの仕事を自ら監督することになるため監督者としての効果が期待しづらいのです。

現場の業務や意思決定が早くなる

現場の業務スピードや、意思決定スピードが早くなる効果も期待できます。執行役員は経営陣から執行権限を与えられているため、自らの裁量で業務を仕切れます。このため、部長や支店長などが経営陣の指示・承認を受けながら活動するのに比べて、業務執行のスピードが上がりやすいのが特徴です。

また、取締役は執行役員を通じて現状を把握するため、意思決定が早くなります。執行役員がいない場合、現場の状況を自ら確認し判断を下さなければなりません。一方、執行役員がいれば、取締役が知りたい情報を聞き取ったり、相談したりして経営判断につなげられます。

経営人材を育成しやすい

執行役員制度を導入すると、経営層になる人材を育てやすくなるのもメリットです。執行役員は従業員の最上位であり、経営層と近いポジションで業務を遂行します。必然的に経営戦略についてレクチャーを受けたり、経営視点でマネジメントを考えたりする機会が増えます。

こうした機会は、経営人材にスキルアップするための貴重な経験となるでしょう。その結果、執行役員が取締役になった際に、監督業務にスムーズに対応できます。また、自らの業務経験を踏まえて、執行役員との協力関係も築きやすくなります。

優秀な人材のモチベーション向上が見込める

執行役員というポジションを設けると、優秀な人材のモチベーションを高めることにもつながります。

例えば、実力主義の人材戦略を採用して、優秀な若手社員が執行役員に抜擢される環境を整えれば、組織は活性化するでしょう。現場に近い人材が従業員側のトップになるため、経営層と現場をつなぐ仲介役としての役割も期待できます。

執行役員制度導入のデメリット

意思決定スピードの向上や、経営陣と現場の連携強化などの目的で執行役員制度を導入したものの、かえって状況が悪化するケースがあります。執行役員制度導入のデメリットについても知っておきましょう。

組織が複雑になるリスクがある

執行役員制度を導入すると、組織の序列化、重層化が過度に進んでしまう場合があります。執行役員という階層が増えることで、かえって経営陣と現場に垣根ができてしまうのです。この問題は、年功序列制度などによって、事業の成長や適切な人材配置と関係なく執行役員が増える組織でよくみられます。

また、執行役員が増えるにしたがって専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員のように役職が増えてしまうのも、よくあるケースです。こうしたケースでは、複雑な上限関係や承認プロセスが生まれてしまい、業務が滞ってしまいます。また、取締役が誰の意見が正しいのかわからなくなり、意思決定が遅れてしまうリスクもあります。

経営層と現場の意見が乖離するリスク

執行役員に現場の業務執行を任せると、経営層が現場の事情に疎くなる可能性があります。その結果、経営層と執行役員および現場従業員の意見が対立するリスクがあります。

対立が顕在化すると、取締役が現実的ではない経営判断をしてしまったり、あるいは執行役員が経営戦略を無視した業務を進めたりしてしまいかねません。

立場が曖昧になり形骸化しやすい

執行役員は会社法で定義されている役職ではないため、立場が曖昧になり、形骸化しやすい点に注意が必要です。

例えば、ワンマン経営の企業が執行役員制度を取り入れた場合、社長がつい業務執行にまで介入してしまうケースがあるかもしれません。逆に、執行役員が経営に深く関わらなければならないケースも考えられます。

執行役員の設置方法

執行役員を設置するには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。基本の流れは以下の3ステップです。

- 規程や条件の事前確認

- 「取締役会」による執行役員の選任

- 「選任辞令」の交付

執行役員を設置するための準備として、就業条件・規則などを定めた「執行役員規定」や「報酬」など、執行役員の雇用にまつわる詳しい条件を決めていきます。 通常の従業員と同じ「雇用契約」にするのか、それとも業務委託の「委任契約」にするのかなど、契約方法についても詳細を決めなければなりません。

準備ができたら「取締役会」で、執行役員の選任についての決議をします。既に述べた通り執行役員は法律上の定義がありませんが、会社法にある「重要な使用人」にあたる者として取締役会で選任の決議をするのが一般的です。

また「選任辞令」を交付して、執行役員の同意を得ることも必要です。委任契約の場合には、執行役員が辞令に同意したことを示す「就任承諾書」を作成します。

執行役員を設置するか悩んだら…

執行役員を置くかどうか迷ったときは、まず税理士などの専門家に相談することが大切です。

執行役員の報酬や契約形態は、会社の税務処理に直結するため、慎重な判断が求められるからです。

また、執行役員を新たに設ける場合、その職責や評価基準を既存の制度にどのように組み込むかを考える必要があるため、人事評価制度を見直す必要があります。

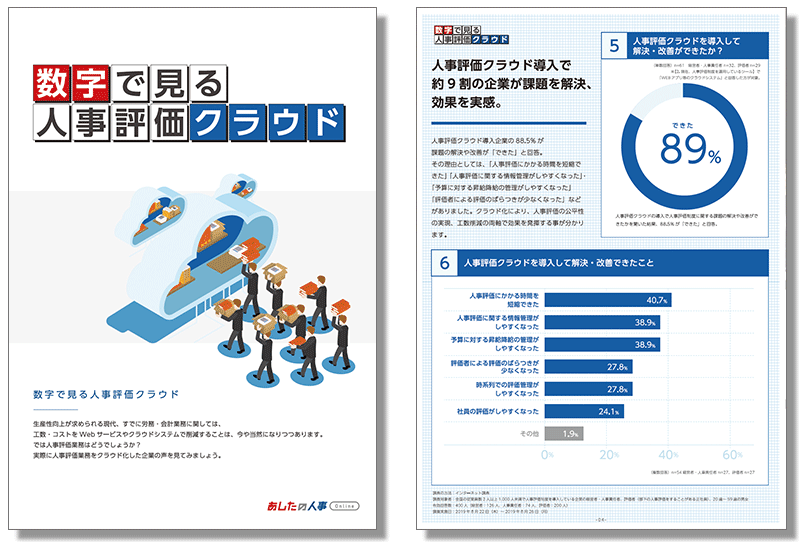

そこで活用をおすすめしたいのが、あしたのチームが提供する「人事評価テンプレート」です。

業績・能力・意欲など、評価に必要な要素が明確に設計されたテンプレートにより、質の高い評価シートを短時間で整備することが可能です。

この「人事評価テンプレート」は無料公開中のため、人事評価制度を再構築する際には、ぜひ活用してみてください。

執行役員を解任するときのポイント

執行役員を解任する場合の流れについても確認しておきましょう。

「解任すべき事例」に該当する場合など、任期の途中でも執行役員を解任できることがあります。例えば以下のような事由がある場合に、執行役員を解任できることがあります。

- 執行役員規程に違反している

- 就業規則の懲戒事由に該当する

- 何らかの不正・背信行為をした

- 業務の遂行が困難である

執行役員を解任するためには、まず該当行為の事実調査を行い、取締役会における解任決議を経て、本人に解任を通知します。

雇用契約の場合、執行役員を解任されても単に役職を降りるだけなので、「解雇」にまで至るとは限りません。一方、委任契約の場合に解任がなされると、契約終了となり会社を離れることになるのが基本です。

雇用契約の場合でも、正当な理由が認められる場合には、解任だけでなく「解雇」するケースもあります。ただし正当な理由が認められるかどうかは法律の専門知識がないと判断が難しいケースもあるため注意が必要です。「不当解雇」などの法律違反にならないよう慎重に扱う必要があります。

執行役員制度に即して人事評価制度の見直しを

執行役員はコーポレートガバナンスを維持するために重要な役職です。

しかし、特殊な役職のため、十分にその役割・位置付けを理解できていない人も少なくありません。

執行役員制度を正しい形で導入し運用できているかを確認するためには、改めて制度を深く理解することが重要です。時には、それに伴って人事評価制度の見直す必要もあるでしょう。

人事管理に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

人事管理の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア