企業が成長を続けるためには、明確な目標の設定と達成するための適切な取り組みが不可欠です。特に、変化の激しいビジネス環境では、社員一人ひとりの目標を企業の方向性と一致させることが求められます。

この課題を解決するために、多くの企業が導入しているのが「OKR(Objectivesand Key Results)」という目標管理手法です。インテルが考案し、GoogleやFacebookなどが採用している目標管理手法「OKR」は、国内ではメルカリが導入していることで注目されています。

本記事では、OKRの概要や具体的な導入事例、運用のポイントなどを詳しく解説しています。OKRの仕組みを理解して、自社の最適な目標管理に活かしましょう。

目次

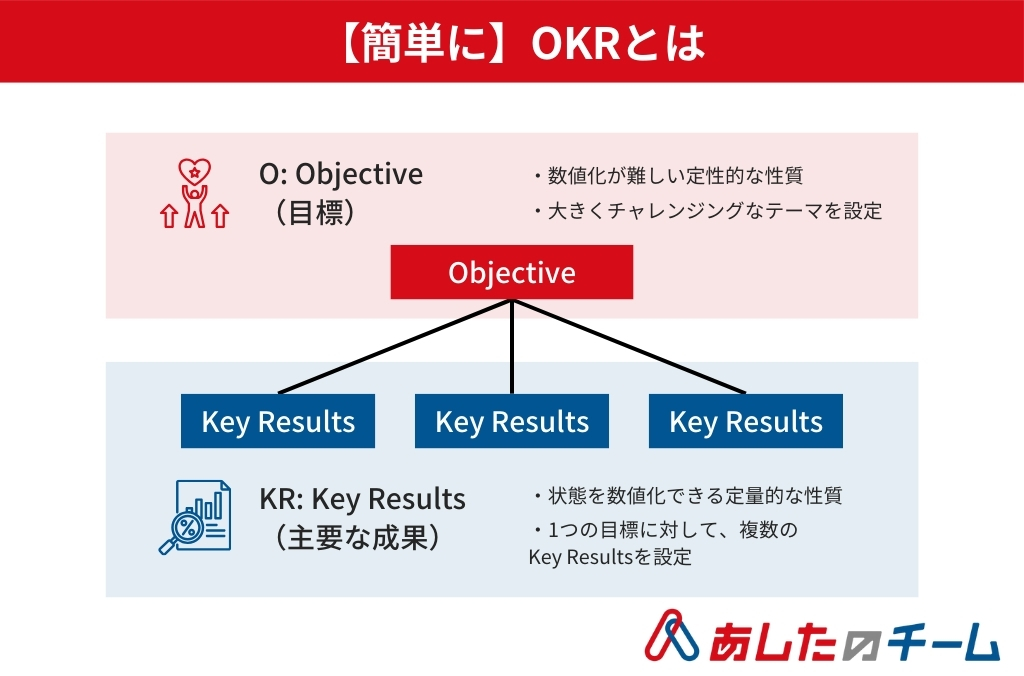

【簡単に】OKRとは

OKRは「Objectives and Key Results」の略称で、企業の目標と個人の目標を結びつけ、成長を促す目標管理手法です。

OKRについて、以下の内容で解説します。

- OKRの基本

- OKRが注目されている背景

OKRについての基礎を確認して、適切な目標管理の方法を理解しましょう。

OKRの基本

OKRとは、目標と成果指標をセットで管理するフレームワークのことで、O(Objectives)は「何を達成したいか」、KR(Key Results)は「その達成をどう測るか」を示します。

多くの企業では、企業→部門→個人の順でOKRを展開し、組織全体の方向性を一致させる使い方が主流です。

OKRの活用により目標が可視化されるため、各自の役割が明確になり、協力体制を築きやすくなるメリットがあります。

一方で、目標が曖昧なまま設定されてしまうと運用が形式化するおそれもあるため、最初の設計が重要です。

OKRが注目されている背景

多くの企業がOKRに注目している理由は、変化の激しいビジネス環境において柔軟かつ迅速に目標を見直せる仕組みだからです。

従来の年単位での評価や目標管理では、市場の変化に追いつけないことも多くなってきました。

そのような中で、四半期や月単位で目標を設定・評価するOKRは、短いサイクルで軌道修正ができ、時代に合った目標管理として受け入れられています。

さらに、Googleやメルカリなどの成長企業が採用していることもあり、信頼性が高い手法として広まりました。

ただし、導入しても適切に運用されなければ形だけに終わってしまうため、仕組みだけでなく文化として定着させる努力も求められます。

OKRとMBO・KPIとの違い

OKR・MBO・KPIはすべて目標管理の手法ですが、それぞれの目的や運用方法には違いがあります。

| 項目 | OKR | MBO | KPI |

|---|---|---|---|

| 目的 | 企業やチームの成長を促進する管理目標 | 個人の成果を評価する管理目標 | 業務の進捗を測るための指標 |

| レビュー頻度 | 四半期ごと、もしくは毎月 | 1年ごと、もしくは半期ごと | 毎月(毎週、毎日の場合も) |

| 期待される達成水準 | 60~70% | 100% | 100% |

OKRとMBO・KPIとの違いを、以下で詳しく解説します。

MBOとの違い

MBO(目標による管理)は、個人の業績評価と結びつくことが多い目標管理手法です。

一方、OKRは個人の評価制度とは切り離して運用され、組織全体の目標達成を重視する手法となります。

このため、MBOでは目標を100%達成することが前提とされますが、OKRでは60~70%の達成でも成功とみなされることが一般的です。

目標設定から振り返りまでのサイクルでは、MBOは通常年1回の評価が多く、サイクルが長くなりがちですが、OKRは四半期ごとの設定とレビューが推奨されるため、柔軟な軌道修正が可能です。

また、MBOの目標は非公開であることが多いのに対し、OKRは組織内での共有を前提としており、チーム全体の連携が生まれやすいのも特徴です。

KPIとの違い

KPIは、業務プロセスの進捗を数値で把握するための指標です。あくまで目標達成の中間地点を測るためのものであり、それ自体が最終的な目標ではありません。

一方、OKRは「達成したい状態(O)」と「その進捗を示す成果(KR)」をセットで扱い、ゴールそのものを管理する仕組みです。

例えば「売上拡大」が目標の場合、KPIでは「週のアポ数」や「成約率」を指標として設定し、OKRでは「市場シェアを5%拡大する」といった大きな目標と、そのために必要な結果をKRとして示します。

KPIは目標達成への安定した運用に向いていますが、OKRは挑戦的な目標を掲げやすくイノベーションを促進しやすい点が異なります。

OKRは意味ない?

OKRは組織の方向性を明確にし、個人の行動と結びつける効果的な手法ですが、正しく運用されなければその効果を十分に発揮できないのも事実です。

例えば、目標設定が曖昧な場合や、チーム内で共有されていない状態では、OKRはただの形式的な作業になってしまうでしょう。

また、達成率だけに注目してしまうと、本来の「挑戦することに価値がある」というOKRの意義が薄れてしまいます。

このように、OKRの本質を理解しないまま導入すると、「意味がない」と感じてしまう原因になるでしょう。

OKRの本来の意義を理解して運用すれば、チームの結束力やモチベーションの向上につながる有効なフレームワークとして活用できます。

【業種・職種別】OKRの具体例

次に、OKRの具体例を3つの業種・職種に分類して詳しく解説します。

- 営業

- 人事

- 製造

どのようにOKRを活用すべきか、参考にしてください。

営業

営業部門では、新規顧客の獲得が業績向上の鍵を握ります。市場環境の変化に対応しながら見込み顧客へ積極的にアプローチし、成果を最大化するために活用しましょう。

以下は、新規顧客獲得を目的としたOKRの例です。

Objective:新規顧客獲得を増加させる

Key Result①:第3四半期までに新規顧客20件獲得する

Key Result②:営業プロセスを見直して、反応率を10%向上させる

Key Result③:毎月のリード発生数を前年比30%増加させる

OKRを設定するとチームの目標が明確になり、戦略的な営業活動を推進しやすくなります。定期的な振り返りを行いながら成果を分析し、継続的な成長につなげていきましょう。

人事

企業の成長を支えるには、優秀な人材の確保と定着が不可欠です。しかし、離職率が高いと人材の入れ替えが頻繁に発生し、組織の安定性が損なわれてしまいます。

そのため、人事部門には社員の働きやすさやキャリアの充実を支援し、優秀な人材の定着を促す施策の推進が求められます。

以下は、離職率の低下を目的としたOKRの例です。

Objective:従業員の満足度を高め、結果として離職率を下げて長期的に活躍できる環境を整備する

Key Result①:従業員満足度サーベイ(ES調査)のスコアを 10 ポイント向上させる

Key Result②:離職率を前年の 8% から 5% 以下に低減させる

Key Result③:社員が主体的に学習・成長できる研修や教育プログラムへの参加率を 80% 以上にする

OKRの活用によって人事部門の施策が具体的になり、社員が安心して長く働ける職場環境の整備につながります。

製造

製造業では、コスト削減が利益向上に直結する課題です。原材料費やエネルギー消費、設備維持費の削減は、企業の競争力を高めるうえで欠かせません。

しかし、単にコストを削減するのではなく、品質や生産効率を維持しながら最適化を進める必要があります。

以下は、製造コストの削減を目指したOKRの例です。

Objective:製造コストを削減する

Key Result①:原材料コストを10%削減する

Key Result②:エネルギー消費を8%削減する

Key Result③:予防保全活動を強化し、機械故障によるコストを20%削減する

製造コストの削減には、現場の改善活動や新技術の活用が不可欠です。OKRの導入により各チームの目標を明確にし、効率的なコスト管理と生産性向上を実現しましょう。

OKRの導入事例5選

OKRは、以下のような有名企業にも導入されています。

- メルカリ

- 花王

- Sansan

- kubell

企業の事例を参考に、自社への導入を検討しましょう。

1.Google

Googleは2000年代初頭からOKRを導入し、組織全体の目標管理に活用しています。当時の投資家であるジョン・ドーア氏がIntelのOKR手法を持ち込み、Googleの成長戦略の一環として定着させました。

GoogleのOKRは四半期ごとに設定され、達成度の評価が全社員に公開されます。結果、個々の目標が企業全体のビジョンとどのように結びついているかが明確になり、組織の透明性が向上しました。

また、OKRの達成率は70%を理想とし、あえて挑戦的な目標を設定することで社員が常に成長し続ける文化を醸成しています。

結果、Googleはイノベーションを促進し、急速な成長を実現。現在ではOKRがGoogleの企業文化の一部となり、世界中の企業が導入の参考にしています。

2.メルカリ

メルカリは2015年にOKRを導入し、組織の目標を明確化するための手法として活用しています。急速に事業を拡大するなかで、社員の目標が会社の成長戦略とズレる課題が発生していたため、解決策として導入が決定されました。

OKRの導入後は、社員と経営陣の間で目標を共有しやすくなり、各チームの方向性が統一されるようになりました。また、四半期ごとに見直し・調整を行うことで、変化の激しい市場環境にも迅速に対応できる体制が整い、国内外での事業拡大を加速させています。

3.花王

花王は2021年にOKRを導入し、社員の自主性を引き出す目標管理手法として活用しています。従来の目標設定では、達成可能な範囲に留まりがちでしたが、OKR導入により挑戦的な目標を掲げる文化が生まれました。

特に「社員活力の最大化」をテーマに、「事業貢献」「ESG(環境・社会・ガバナンス)」「Oneteam&MyDream」の3つの観点で目標を設定。社員が社会的価値を意識しながら働ける環境を整えた結果、個々の能力向上や組織全体の成長につながり、新たな価値創造の基盤となっています。

4.Sansan

Sansanは2015年にOKRを導入し、組織の目標管理と業務の可視化を推進してきました。各部門で細かく目標を設定していたものの、社員にとって「何のためにやるのか」が不明確になるケースがあり、全社的な視点を持つための手法としてOKRが採用されました。

SansanのOKRでは、各部門が企業全体の目標と連動した達成目標を設定し、チームごとの取り組みが企業の成長戦略に直結する形をとっています。さらに、個人のOKRは設定せず、チーム単位での管理を行うことで社員が会社の方向性を理解しやすくなり、効率的な運用を実現しています。

5.kubell

ビジネス向けチャットツール「Chatwork」を提供するkubell(旧Chatwork)は、2017年からOKRを導入し、企業全体の目標管理の精度を向上させています。

急成長に伴い、社員数が増加するなかで「誰が何をやっているのか」が見えづらくなり、会社の戦略や方針が社員に浸透しづらくなっていました。

解決策としてOKRを採用し、組織全体の目標を一元化することで、戦略と現場の行動を連携させる仕組みを確立しました。kubellのOKRでは、企業全体の戦略と各部署の目標を連動させる形をとっており、組織全体の方向性を統一する役割を果たしています。

OKRを導入する4つのメリット

OKRを導入する4つのメリットは、以下の通りです。

- 企業ビジョンが浸透する

- エンゲージメントが向上する

- タスク優先事項が明確になる

- 社員間のコミュニケーションが円滑になる

OKRが企業にとっても社員にとっても成長をもたらし、生産性向上につながる理由を知りましょう。

1.企業ビジョンが浸透する

OKRを導入すると、企業のビジョンやミッションが社員に浸透しやすくなります。

企業の目標を各部門・チーム・個人へと細分化すると、社員一人ひとりが自らの業務と会社の成長の関係を明確に把握できるようになるためです。自分の業務が企業全体の方向性と一致している意識が生まれ、主体的な行動を促すことにつながります。

また、OKRの進捗は定期的に確認され、企業全体で目標達成に向けた取り組みが可視化されるため、社員の意識も高まります。結果として、業務へのコミットメントが強まり、生産性の向上にもつながるでしょう。

2.エンゲージメントが向上する

OKRの導入により、社員のエンゲージメントが高まり、企業への愛着や仕事に対する意欲の向上が期待できます。自分の業務が会社の成長にどう貢献しているのかが可視化されるため、仕事に対する意義を実感できるためです。

また、OKRは透明性を重視しており、全社員が互いの目標や進捗状況を把握しやすくなるため、共通の目標に向かって協力し合う企業文化が醸成されます。

そして、成功体験を積み重ねることで日々の業務に対する前向きな意識が育まれ、ワークエンゲージメントの向上につながるでしょう。

3.タスクの優先事項が明確になる

OKRの導入により、各社員のタスクの優先順位が明確になり、業務効率の向上が期待できます。会社全体の目標が組織・チーム・個人レベルに落とし込まれるため、社員は自身がどのタスクに集中すべきかを判断しやすくなるためです。

OKRでは「主要な成果」に直接結びつく業務は優先度が高く、影響の少ないタスクは後回しにする考え方が採用されています。業務の取捨選択がしやすくなり、時間やリソースを有効に活用できるようになる仕組みです。

結果、社員が不要な業務に追われることなく、本当に価値のある業務に集中できる環境が整うため、組織全体の生産性向上につながります。

4.社員間のコミュニケーションが円滑になる

OKRを導入すると、組織全体で目標を共有する文化が根付き、社員間のコミュニケーションが活発になります。

OKRでは、1ヵ月〜3ヵ月ごとに進捗を確認しながら目標を調整する仕組みがあるため、他部署との連携が強まり、チーム内外の情報交換がスムーズに行えます。

部門間の壁を越えた協力が求められるプロジェクトでは、OKRの活用により意思疎通のズレを防ぎ、目標達成までのスピードを加速させられるでしょう。

さらに、OKRの進捗は透明性を重視して管理されるため、社員同士が互いの業務状況を把握しやすくなり、組織全体の生産性向上にもつながります。

OKRの運用方法

次に、OKRの運用方法を解説します。

- 目標の設定

- 主要な成果の設定

- OKRの共有

- 適切なフィードバック

- 成果の測定と評価

詳しく見ていきましょう。

1.目標の設定

OKRを効果的に運用するには、まず企業全体の大きな目標を設定し、それを基に部署・チーム・個人の目標へと細分化しましょう。このプロセスを通じて組織全体の方向性を統一し、社員一人ひとりの業務が会社の成長にどう貢献するのかを明確にできます。

また、OKRでは企業の成長を加速させるために、あえて高く挑戦的な目標(ストレッチゴール)の設定が推奨されています。挑戦的な目標を掲げることで、新しいアイデアやイノベーションが生まれるきっかけとなり、組織全体の競争力を高められます。

挑戦的な目標を設定して社員の意識を高めながら、競争力のある組織を築きましょう。

2.主要な成果の設定

OKRでは、企業の定性的な目標に対して「主要な成果(KeyResults)」を具体的に設定しましょう。

主要な成果は、目標達成の進捗を測る指標となるため、定量的かつ測定可能である必要があります。一般的には、1つの目標に対して3つ程度の主要な成果を設定すると、バランスよく進捗を管理できます。

また、OKRは短期間での目標管理を重視するため、主要な成果の実施期間は1ヵ月から四半期程度に設定するのが適切です。各チームが独立して達成可能な形で設計すると、機動力が高まりより効率的な運用を実現できます。

3.OKRの共有

OKRを効果的に運用するためには、全社員が目標を共有し、組織全体の進捗を把握できる環境を整えましょう。

OKRは、単なる個人やチームの目標管理ツールではなく、組織全体で共通のゴールに向かって協力するための仕組みでもあります。そのため、目標と進捗を透明化し、誰でもアクセスできる状態が求められます。

例えば、Googleドキュメントやスプレッドシート、専用のOKR管理ツールを活用して定期的に更新・共有すると、情報を一元化しやすくなります。

OKRをオープンにすることで、社員一人ひとりが自分の業務と企業目標のつながりを実感しやすくなり、エンゲージメントの向上やチームワークの強化にもつながるでしょう。

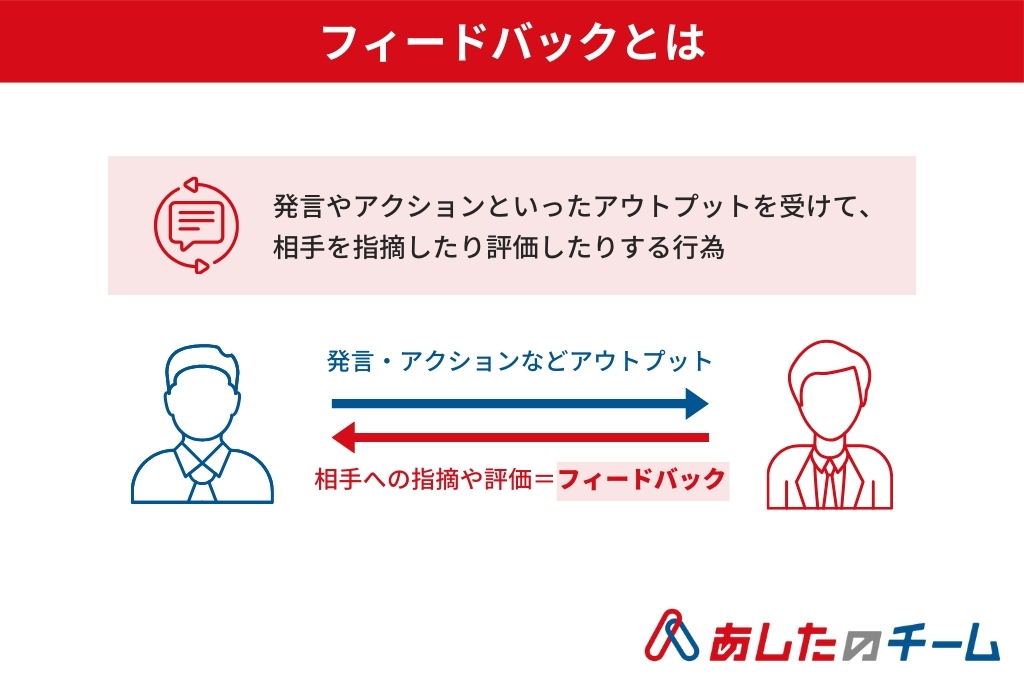

4.適切なフィードバック

OKRを効果的に機能させるには、適切なフィードバックの仕組みを整える必要があります。

フィードバックを定期的に実施すると、社員が自らの進捗状況を確認しながら適切な軌道修正ができます。特に、1on1ミーティングは有効な手段の1つで、具体的なアドバイスや改善点を共有することで次の行動につなげることが重要です。

例えば、以下のポイントに着目したフィードバックを行うと、より効果的なOKR運用につながります。

- どのような課題があるのか

- 何が順調に進んでいるのか

- どのリソースが必要か

適切なフィードバックを組織内で定着させることで、社員の成長を促し企業全体の目標達成を後押ししましょう。

5.成果の測定と評価

OKRを効果的に運用するためには、定期的な成果の測定と評価が欠かせません。OKRは短期間での運用が基本となるため、四半期ごとに進捗を振り返り、どの程度目標を達成できたのかを可視化しましょう。

成果の測定と評価を定期的に行うことで組織全体の進捗状況を把握し、次の目標設定や戦略の見直しにもつながります。継続的な改善を行いながら、OKRの運用効果を最大限に引き出しましょう。

【注意】OKRのよくある失敗要因

本章では、OKRのよくある失敗の要因を3つ紹介します。

- 目標設定基準が低い

- 目標の価値が低い

- 目標の成果指標が不足している

失敗を防ぐためにも、事前に確認しましょう。

目標設定基準が低い

目標設定基準が低すぎると本来の意義を損ない、社員の成長や組織の進化につながりにくくなります。

OKRは挑戦的な目標を設定し、60~70%の達成を理想とするフレームワークです。しかし、基準が低すぎると目標が簡単に達成できるため、社員が現状維持に満足し、成長機会を失ってしまいます。

適切な目標を設定するためには、以下の「SMART」の活用をおすすめします。

- S:具体的に

- M:測定可能な

- A:達成可能で野心的な

- R:関連した

- T:期限がある

目標設定時には「少し背伸びをすれば手が届く」レベルの挑戦的な目標を掲げて、社員のモチベーションと組織の成長を促進しましょう。

目標の価値が低い

設定された目標が組織の成長や事業の発展に直結しない場合、社員のモチベーション低下を招くおそれがあります。

会社の長期的なビジョンや戦略と無関係な目標を設定すると、社員は「なぜこの目標に取り組むのか」意義を見出せず、目標達成への意欲が薄れます。

また、目標が具体性を欠いていると適切な行動計画を立てづらく、結果として曖昧な取り組みになりがちです。

OKRを設定する際は、組織や個人の成長や成功につながる挑戦的な目標を立てましょう。

目標の成果指標が不足している

目標を達成したかどうかを測る指標(KeyResults)が不十分だと、OKRの進捗状況を正確に把握できません。

例えば「市場シェアを拡大する」という目標を掲げても、「何%の増加を目指すのか」「どの指標で拡大と判断するのか」が明確でなければ、各自の解釈にばらつきが生じます。結果、組織として一貫性のある行動が取れなくなる可能性があります。

また、明確な成果指標がないと適切なフィードバックが難しくなり、目標の改善や次の戦略を立てる際の指針が不足する原因に。

OKRを設定する際は、定量的な成果指標を明確にし、誰が見ても進捗状況が分かるようにしましょう。

OKR運用を成功させる5つのコツ

次に、OKR運用を成功させるためのコツを5つ紹介します。

- 定期的にレビューする

- 達成度の測定基準を明確にする

- 目標を共有する

- 目標の達成度と報酬は切り離して考える

- 挑戦的な目標を設定する

OKR運用のコツを理解して、社員の成長と組織の発展につなげましょう。

1.定期的にレビューする

OKRを効果的に機能させるには、定期的なレビューが欠かせません。

ピーター・ドラッカーによって考案されたMBOが1年に1回しかレビューを行わないのに対して、OKRのレビュー頻度は四半期もしくは毎月行うのが特徴です。

例えば、週次や月次で進捗を確認し、うまくいっている点や課題を洗い出すことで、目標達成に向けた適切な調整が可能になります。

また、チームごとの定例ミーティングや1on1の場を活用し、個人の取り組みに対してフィードバックを行うことも、OKRの成功につながります。

2.達成度の測定基準を明確にする

OKRを運用する際は、「何をもって達成とするのか」を明確に定めましょう。

目標が抽象的または、成果指標(KeyResults)が不明確な場合、進捗状況が把握しづらくなり、適切な改善策の実行が難しくなるためです。

例えば「顧客満足度を向上させる」と目標を設定する場合。「顧客からのポジティブなフィードバック件数を30%増加させる」など、数値で測れる具体的な指標を設定することで、進捗を客観的に評価できます。

日本企業では、目標の達成基準が曖昧なまま運用されるケースもありますが、OKRでは測定可能な指標を明確に定めることで成果の可視化が可能になります。

組織の成長を加速させるためにも具体的な数値目標を設定し、進捗状況を定期的に確認しながら運用しましょう。

3.目標を共有する

OKRの効果を最大限に引き出すには、チームや組織全体で目標を共有しましょう。

OKRは組織全体の方向性を一致させるフレームワークのため、目標をオープンにして誰でも確認できる状態が推奨されています。結果、メンバーが自分の役割を明確に理解し、相互にサポートし合う文化が生まれるでしょう。

また、目標を共有する場を設けることで、目標達成に向けたアイデアの交換や新たな気付きが生まれる可能性も高まります。

OKRの進捗を可視化できるツールを活用して、チーム内外で積極的に情報を発信するのがおすすめです。共有の透明性を高めることで組織全体の連携が強まり、目標達成のスピードを加速させられます。

4.目標の達成度と報酬は切り離して考える

OKRは組織の成長を促進し、社員が挑戦的な目標に向かって努力できる環境をつくるためのフレームワークです。しかし、目標の達成度を人事評価や報酬と直接リンクさせると、社員が保守的な目標を設定し、挑戦を避ける傾向が強くなります。

結果「大胆な目標を掲げて成長を促す」というOKRの本来の目的が損なわれ、挑戦意欲の低下を招くおそれがあります。

OKRの達成度と報酬は切り離しつつ、定期的なフィードバックや振り返りの場を設けることで、成果の最大化を図りましょう。

5.挑戦的な目標を設定する

OKRを成功させるためには、現状維持ではなく成長できる挑戦的な目標を設定します。

社員が達成できる範囲内の目標ばかりを設定すると、組織の成長スピードは鈍化し、社員のモチベーション向上にもつながりにくくなるためです。

例えば、通常の目標管理手法では「現実的な達成可能性」を重視しますが、OKRでは「少し無理をする必要がある高い目標」の設定が推奨されています。

挑戦的な目標により、チームの創意工夫を引き出してイノベーションの機会を増やせるように工夫しましょう。

OKR導入は人事評価制度の見直しから

OKRを効果的に運用するには、自社の人事評価制度の見直しが欠かせません。

従来の評価制度では、個人の成果を短期的な業績や定量的なKPIの達成度で測る傾向があります。しかし、OKRでは挑戦的な目標に向かって取り組む姿勢やプロセスも重視されます。

そのため、OKRを導入する際には成果だけでなく、挑戦した過程やチームへの貢献度、イノベーションの創出などを評価基準に含めることが重要です。

OKRの導入を検討する際は、適切な人事評価制度の整備も同時に行い、社員の成長と組織の発展を支える仕組みを構築しましょう。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

全国4,000社の導入実績から導き出した

あしたのチーム式人事評価シートはこちら>>

OKRの導入で組織力を高めよう

OKRは、組織と個人の目標を連携させ、企業全体の成長を促す目標管理手法です。

高い目標を設定し、企業全体でチャレンジすることでパフォーマンスや組織力の向上が期待できます。Googleやメルカリをはじめとする多くの企業が導入し、成果を上げていることからも証明されています。

企業や組織の特性に合ったOKRを設定し、組織力の強化や企業の成長を促進していきましょう。

「あしたのクラウドHR」は、4,000社以上の導入実績を持つ人事評価クラウドシステムです。目標設定から評価、給与査定までを一元管理し、OKRの効果的な運用をサポートします。

OKRの導入・運用を検討されている企業様は、ぜひ「あしたのクラウドHR」の無料デモをご活用ください。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

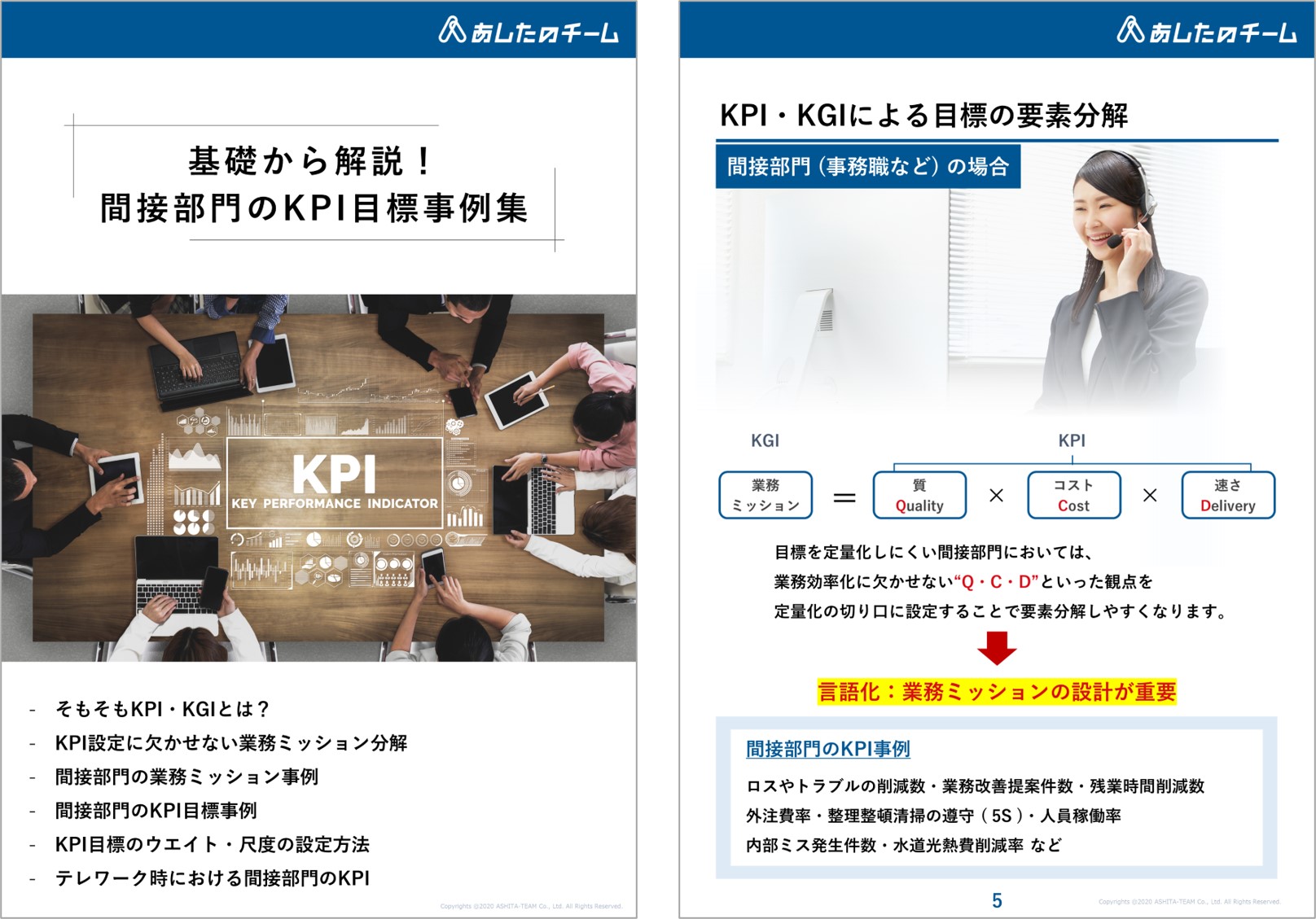

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

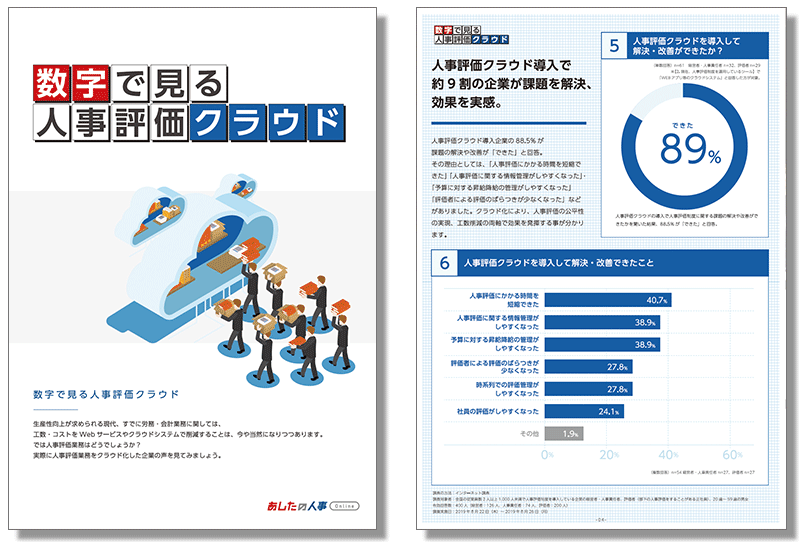

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア