企業や組織が目標を設定する際、定量目標と定性目標のどちらを採用すべきか迷うことがあるでしょう。 定量目標は、数値で成果を可視化できるため進捗状況の把握・評価がしやすく、具体的なアクションにつなげやすいのが特徴です。

一方で、数値化が難しいスキルや行動の質を評価する場合には、定性目標の活用が欠かせません。

本記事では、定量目標と定性目標の違いや定量目標のメリット、適切な設定方法を解説します。定量目標の具体例も職種・業種別に紹介しているため、自社の目標設定の参考にしてください。

目次

定量目標とは?

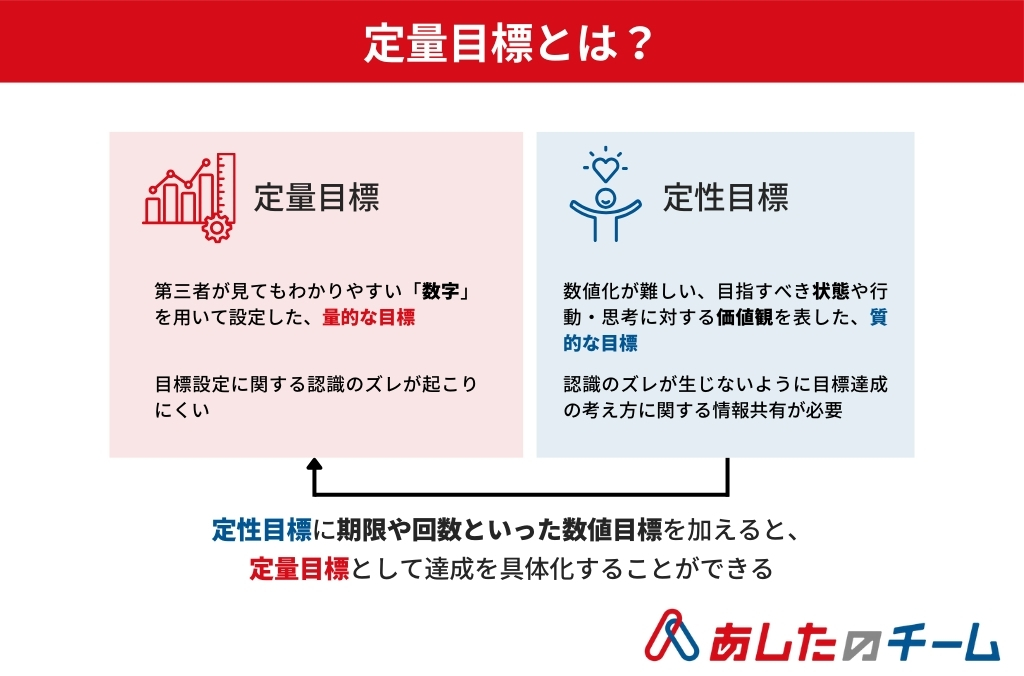

定量目標とは、数値を用いて具体的に設定する目標のことです。第三者が見ても達成度を判断しやすく、客観的な評価が可能です。

目標の達成度を一目で把握できるため、段階的な達成を実感しながら業務を遂行できます。結果、モチベーションの維持・向上にもつながるとされています。

また、過去の実績(数値)との比較を通じてパフォーマンスの変動要因を分析できるため、目標達成に向けた適切な軌道修正が可能です。

さらに、定量目標は企業の評価制度にも広く活用されています。個人の達成度に応じた「絶対評価」や、部門内の成果を比較する「相対評価」など、評価基準の明確化にもつながる手法です。

「定性目標」との違い

定性目標とは、数値化が難しい「目指すべき状態」や「行動・思考の質」に焦点を当てた目標です。成果を数値で測定できる定量目標とは異なり、達成度の判断が主観的になりやすくなります。

| 用語 | 概念 |

|---|---|

| 定量目標 | 数値やデータで測定可能な目標 |

| 定性目標 | 感覚や評価、質的な側面に焦点を当てた目標 |

定性目標に「期限」や「回数」などの数値的な指標を加えることで、定量目標として具体化することも可能です。

例えば「積極的にアイデアを提案する」という定性目標に対して、「月に3回、改善提案を行う」といった数値目標を加えれば、達成度を判断しやすくなります。

定量目標と定性目標は、「量的な目標」と「質的な目標」として異なる側面を持ちますが、相互に補完し合う関係にあります。適切に組み合わせることで、より効果的な目標管理を実現できるでしょう。

定量目標と定性目標の使い分け方

目標を設定する際には、定量目標と定性目標のどちらを用いるべきかの判断が重要です。

定量目標と定性目標それぞれの使用場面の例は、以下のとおりです。

| 種類 | 使用場面 | 例 |

|---|---|---|

| 定量目標 | 具体的な数値で成果を測る場面 | 新規顧客の契約件数を月5件増やす |

| 定性目標 | 業務の質やプロセスを評価する場面 | 顧客との信頼関係を築く |

例えば、営業職の定量目標は「新規顧客の契約件数を月5件増やす」といったものです。達成すべき数値を設定することで、成果を明確に測定できます。

一方、「顧客との信頼関係を築く」などの数値化が難しい目標は、定性目標にあたります。

定量目標と定性目標は、業務の特性や目的に応じて使い分ける必要があります。両者のバランスを考慮しながら、適切な目標設定を行いましょう。

定量目標を設定する3つのメリット

次に、定量目標を設定するメリットを3つ紹介します。

- ゴールが明確になる

- 進捗確認が容易になる

- 達成率が分かりやすい

順番に見ていきましょう。

1.ゴールが明確になる

定量目標の設定により、達成すべき課題(ゴール)が数字として明らかになり、ゴールを目指す戦略を立てやすくなります。数字そのものが、比較・逆算しやすい性質を持っているためです。

ゴールは、会社が目指す最終的な定量目標を意味するため、KGI(重要目標達成指標)と呼ばれることもあります。

例えば「従業員の有給休暇取得率を上げる」という目標のみでは、具体的にどの程度向上させるべきかが不明確なため、行動計画の策定が困難になります。

しかし「1年以内に、従業員全員の有給休暇取得率を20%上げる」と目標を立てると、「1年以内に」「取得率を20%上げる」など具体的なゴールが明示されるため、達成計画を立てやすくなります。

誰が見ても目標を理解しやすくスムーズな目標共有が実現するのが、定量目標がもたらすメリットです。

2.進捗確認が容易になる

定量目標と達成計画が明確であれば、目標実現へのプロセスのなかにチェックポイント(指標)を設けて、達成状況(進捗)や行動状況を短時間で確認できます。

数値目標が定まっていれば、期間ごと・達成率ごとなどチェックポイントの設置も容易になるためです。目標の達成度合いをチェックする指標として機能することから、KPI(重要業績評価指標)と呼ばれることもあります。

例えば、「1年以内に従業員全員の有給休暇取得率を20%上げる」と、目標を掲げる場合、有給休暇を取得した従業員数と、休暇取得日数を一定の期間ごとに集計して、進捗確認が可能です。

結果に応じて、行動計画の見直しやプロセスの細分化などの軌道修正を図りながら、目標到達に近づけます。PDCAサイクルに組み込み、目標達成の仮説を立てながら計画を推進していくと効果的です。

3.達成率が分かりやすい

定量目標は達成すべき課題を数値化しているため、現れた成果と比較すると達成率が明確になります。

単に「目標を達成したか否か」を評価するだけでなく、目標達成時を100%として達成率を算出し、未達の要因分析やプロセス評価、次の行動計画の立案に活用可能です。

人事部門で目標設定を行う場合、目標達成には他の従業員や部署による協力が必要な場面が多く出てきます。

例えば、「1年以内に有給休暇取得率を20%向上させる」という目標に対し、「従業員全員が2日ずつ有給休暇取得日を増やす」など具体的な施策を設定すると、組織全体での達成状況を把握しやすくなります。

個人的な目標達成に留まらず、組織が一丸となって目標達成を目指すOKRの目標管理手法に発展できるのも、定量目標の特徴です。

定量目標を設定する3つのデメリット

次に、定量目標の設定によるデメリットを3つ紹介します。

- 業務のクオリティが低下するおそれがある

- 社員のモチベーションが低下するおそれがある

- 社員の創造性や柔軟性が低下するおそれがある

以下の見出しでは、デメリットの対処方法もあわせて解説しているため、参考にしてみてください。

1.業務のクオリティが低下するおそれがある

定量目標を重視しすぎると、業務のクオリティが低下するおそれがあります。数値の達成に意識が集中すると、プロセスや品質が軽視されるケースがあるためです。

例えば、営業職にて「月間契約数を30件達成する」など数値目標を厳格に設定した場合、目標達成を優先するあまり顧客対応の質が低下し、結果として顧客満足度の低下や企業の信頼損失につながるリスクがあります。

数値目標の設定にあたっては単に成果を求めるだけでなく、業務のクオリティを維持するためのルールや基準をあわせて明確に定めましょう。結果、数値達成と品質のバランスを適切に管理できます。

2.社員のモチベーションが低下するおそれがある

定量目標の設定が適切でない場合、社員のモチベーションが低下するリスクがあります。

特に、現実的に達成が困難な高すぎる目標や、数値のみを基準とした評価制度があると、社員は強いストレスを感じやすくなります。

例えば、市場環境や競合の影響で目標達成が難しい状況が続くと、社員は「どれだけ努力しても評価されない」と感じ、モチベーションを喪失するおそれがあります。また、成果のみを重視して過程や努力が評価されない場合も、やる気の低下につながります。

この問題を防ぐためには、数値目標の達成度だけでなく、業務プロセスや挑戦した姿勢を適切に評価できる仕組みも設計しましょう。

3.社員の創造性や柔軟性が低下するおそれがある

定量目標を重視しすぎると、社員の創造性や柔軟性が低下するおそれがあります。数値達成に意識が集中すると、目標達成に直結しない試行錯誤や新しいアイデアの創出に割く余裕がなくなるためです。

例えば、マーケティング部門にて「半年以内に新規顧客の問い合わせ件数を20%増加させる」といった目標が設定されている場合、確実に成果が見込める既存の手法に依存し、新たな施策や発想が生まれにくくなるおそれがあります。

このような状況を防ぐためには、定量目標とあわせて柔軟な思考を促す仕組みを取り入れる必要があります。定量目標の枠にとらわれすぎず、創造性と柔軟性を維持できる組織づくりを意識しましょう。

【職種別】定量目標の具体例

次に、定量目標の具体例を職種別に紹介します。

- 営業職

- 事務職

- 人事職

- 技術職

具体例を参考に、定量目標を作成してみましょう。

営業職

営業職の定量目標は、売上・新規顧客獲得件数・契約率など、成果を数値化しやすい点が特徴です。数値目標を設定すると営業活動の指標が明確になり、目標達成に向けた計画的な業務遂行が可能になります。

具体的には、以下のような定量目標が考えられます。

- 月間売上1,000万円を達成する

- 新規顧客の商談件数を週に10件設定する

- 契約率を前月比5%向上させる

ただし、数値目標の達成を優先するあまり、顧客満足度の低下や関係構築の軽視につながらないよう注意が必要です。

事務職

事務職の業務はルーチンワークが多く数値化が難しい職種ですが、業務効率や正確性の向上させるために定量目標を設定するのがおすすめです。

事務職の定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 1日あたりのメール処理件数を30件以上にする

- データ入力の正確性を99%以上維持する

- 問い合わせ対応の平均返信時間を1時間以内にする

定量目標を設定することで業務の進捗を可視化し、改善すべきポイントを明確にできます。さらに、目標達成に向けた業務プロセスの見直しや標準化を推進すると、より効率的な業務運営が期待できます。

人事職

人事職の定量目標は、採用活動の成果や社員の定着率向上、教育・研修の実施率など、企業の組織強化に関わる指標が中心です。

人材管理は定性的な要素が多いものの、数値化すると目標達成度が可視化され、施策の効果を測定しやすくなるメリットがあります。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 新卒採用の応募者数を前年より20%増加させる

- 社内研修の受講率を90%以上に維持する

- 離職率を年間5%低下させる

定量目標を設定することで個々の取り組みや施策が採用プロセスの効率化や従業員のエンゲージメント向上にどの程度つながったのか、数値で可視化できます。また、定量的な評価指標だけではなく、定性目標もあわせて活用できると、継続的な組織改善を推進できるでしょう。

技術職

技術職の定量目標は、開発スピードの向上やバグの削減、新技術の導入などが中心です。業務の特性上、外部要因に左右されることも多いため、実現可能な範囲で数値目標を設定する必要があります。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 次回のリリースまでにバグ発生率を10%削減する

- プロジェクトの納期遵守率を95%以上にする

- システムの処理速度を半年で15%改善する

技術職では、単に数値目標を達成することだけが目的ではなく、製品やサービスの品質を維持・向上させることも重要な要素です。短期的な成果にとらわれず中長期的な目標を設計し、技術力の向上と業務の最適化が求められます。

【業種別】定量目標の具体例

次に、定量目標の具体例を業種別に紹介します。

- 製造業

- 飲食業

- 建設業

自社で取り組んでいる業種があれば、ぜひ参考にしてみてください。

製造業

製造業の定量目標は、生産効率の向上や品質改善、コスト削減などを数値化するのが一般的です。生産ラインの改善や不良品率の低減など、具体的な数値目標を設定すると工場の生産性向上や業務の最適化につなげられます。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 月間の生産量を前月比10%増加させる

- 製品の不良率を3%以下に抑える

- 生産ラインのダウンタイムを20%削減する

目標達成の進捗を定期的に確認し適切な改善策を講じることで、持続的な成長と競争力の強化につながるでしょう。

飲食業

飲食業では、売上や顧客満足度の向上、業務効率の最適化を定量目標として設定する場合が多いです。店舗運営は、回転率の向上やオペレーションの最適化が売上に直結するため、具体的な数値を用いた目標設定が重要です。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 月間売上を前年比5%増加させる

- 顧客のリピート率を20%向上させる

- 注文から提供までの時間を10分以内に短縮する

これらの目標が達成できると、売上向上だけでなく顧客満足度の向上や業務の効率化が期待できます。また、進捗を定期的に確認し必要に応じて業務改善を行うことで、持続的な店舗成長と競争力強化につながるでしょう。

建設業

建設業の定量目標は、工期の遵守や安全対策の強化、コスト管理などプロジェクトを円滑に進行させるための指標が中心です。

建設現場では多くの人が関わるため、目標を具体的な数値で設定すると進捗管理がしやすくなり、全体の生産性向上につながります。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- プロジェクトの完工期間を計画通り100%遵守する

- 現場の安全教育受講率を90%以上にする

- 作業効率を向上させ、1日の施工面積を10%増加させる

上記のような目標を設定すると、工事の進捗を適切に管理しながら品質や安全性の確保が可能になります。また、進捗データを活用しながら改善策を講じることで、さらなる業務の最適化やリスク管理の強化にもつながります。

【社歴別】定量目標の具体例

次に、定量目標の具体例を社歴別で紹介します。

- 新卒社員

- 中堅社員

- 管理者

順番に解説します。

新卒社員

新卒社員の定量目標は、基本的な業務の習得や業務効率の向上を目的として設定されます。入社直後は知識やスキルの習得が中心となるため、短期間で達成可能な目標を設定し、成長の実感を得られるようにしましょう。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 入社3ヵ月以内に業務フローを完全に理解し、業務テストで90点以上を取る

- 社内研修への参加率を100%達成する

- 3ヵ月間で上司や先輩への質問回数を30回以上達成する

これらの目標を設定すると、新卒社員が自身の成長を数値で可視化でき、業務へのモチベーション向上につながります。

中堅社員

中堅社員の定量目標は、業務の精度向上や後輩指導、プロジェクト管理など個人の成長に加えてチーム全体への貢献を重視して設定します。

中堅社員には自身の業務効率を高めるだけでなく、リーダーシップを発揮し、部門内の課題解決にも取り組む役割が求められるためです。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 半年以内に担当業務の処理スピードを20%向上させる

- 後輩への指導を月5回以上実施し、質問対応件数を前年より30%増やす

- 社外セミナーや研修に年2回以上参加し、〇〇の資格を取得する

中堅社員は日々の業務に加えて、チームの成果向上や後進の育成への貢献が期待されます。そのため、目標を設定する際には、組織と個人の成長を両立できるような環境の整備もあわせて検討しましょう。

管理職

管理職の定量目標は、個人の業務成果だけでなくチーム全体のパフォーマンス向上や、組織の成長を意識した目標の設定が求められます。

部下の育成・業績向上・コスト管理など、幅広い視野での目標設定が必要となるため、組織全体の成果に直結する指標を設けることが重要です。

具体的な定量目標として、以下のような指標が考えられます。

- 四半期ごとにチームの売上を前年同期比15%向上させる

- 部下の離職率を年間5%以下に抑える

- チームメンバーの育成計画を策定し、半年以内に3名以上をマネージャーに昇進させる

管理職は、組織の成長に直接貢献する役割を担うため、短期的な目標達成にとどまらず持続的な成長を促すことが重要です。組織全体の成果を最大化するために、戦略的なマネジメントと適切な人材育成を推進していきましょう。

定量目標の設定方法

定量目標の設定にあたっては、「SMARTの法則」を活用できます。

- 目標を言葉で言語化する(Specific)

- 数値目標を決める(Measurable)

- 達成可能か確認する(Assignable)

- 立てた目標が組織の目標に関連しているか確認する(Realistic)

- 期限を設ける(Time-related)

定量目標は、上記5つの成功因子で構成されており、目標達成の実現可能性を具体化しているのが特徴です。

先程の「1年以内に、従業員全員の有給休暇取得率を20%上げる」という目標を「SMARTの法則」にあてはめて、定量目標の設定方法を確認してみましょう。

1. 目標を言葉で具体化する(Specific)

誰にとっても分かる言葉で目標を立てることが、目標達成の第一歩です。統一した解釈ができることを前提条件として、企業や部門が目指す方向性を加味しながら、言葉で目標を具体化していきます。

この段階では、行動の目的とゴールを言葉にする作業なので、「有給休暇取得率を上げたい」などの定性目標でもかまいません。まずは言葉として目標を定義し、その後に具体的な数値目標へと落とし込むことで、より明確な指標へと発展できます。

2. 数値目標を定める(Measurable)

具体的な行動目標を設定した後は、「1年以内」「20%上げる」などのように、数値を使って達成したい目標を具体化します。

Measurable(測定可能) は、進捗状況を正確に把握し、適切な行動を促すための指標を定めるという意味です。目標を数値化すると達成度の評価がしやすくなり、計画的な業務遂行が可能になります。

また、最終目標に加えて中間目標を設定すると、目標達成に向けたスケジュール管理がしやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。

3. 達成可能か確認する(Assignable)

定量目標を設定する際は、目標達成の責任者や担当者を明確にし、実現可能かどうかを確認しましょう。

「誰が・何を・どのように実行するか」を明確にすると、目標達成に向けた具体的な行動計画が立てやすくなります。また、必要に応じて権限を委譲して適切な業務分担を行うことで、より効率的な目標管理が可能です。

例えば「有給休暇取得率の向上」を目標とする場合、まず休暇届の集計担当者が取得傾向を分析します。 分析結果をもとに具体的な改善策を提案することで、目標達成に向けた道筋が明確になります。

4. 立てた目標が組織の目標に関連しているか確認する(Realistic)

設定した目標が、会社のビジョンや業務の実態と照らし合わせて妥当か、現状の社内体制や人的リソースで達成可能かを確認しましょう。目標が高すぎると本来の業務に影響をきたし、業務負担の増加やモチベーション低下を招くおそれがあるためです。

例えば「有給休暇取得率を50%向上させる」と目標を設定した場合、繁忙期の業務に支障が出るおそれがあります。このような場合、より現実的な目標として「20%アップ」に修正することで、無理なく達成可能な目標設定ができます。

また、中間目標を設定して小さな成功体験を積み重ねることで、最終的に高い目標へと段階的に到達可能です。立てた目標が組織の目標に関連しているかを確認すると、失敗によるモチベーション低下を防ぎながら、組織全体で着実な成長を目指せます。

5. 期限を設ける(Time-related)

目標には達成期限を設けることで従業員のマンネリ化を防ぎ、目標意識を維持しながら取り組めます。 期限が設定されていないと目標の優先順位が下がり、達成に向けた行動が後回しになるおそれがあるためです。

例えば、営業職において「新規顧客へのアプローチ件数を増やす」ことを目標とする場合、「3か月以内に〇件の新規アポイントを獲得する」と設定すれば、日々の営業活動で具体的な行動を意識できるでしょう。

期限を適切に設定すると、目標達成に向けた具体的なアクションを促進し、計画的に進捗を管理できます。

定量目標を設定して成果の最大化を目指そう

本記事では、定量目標の基本的な考え方や設定方法、職種・業種別の具体例まで紹介しました。

定量目標は、成果の数値化によって進捗状況を可視化し、評価の透明性を高める重要な指標です。

ただし、数値の達成ばかりを重視すると、業務の質の低下や社員のモチベーション低下を招くリスクがあります。そのため、定量目標と定性目標のバランスを考慮した適切な設定が必要です。

適切な目標を設定し、個人と組織の成長を促進することで、成果の最大化を目指しましょう。

目標設定や人事評価の効率化を図りたい場合は、クラウド上でスムーズに管理できる「あしたのクラウド® HR」の活用がおすすめです。導入企業4,000社の実績と運用ノウハウを活かし、あらゆる業種の人事評価制度運用をサポートします。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料ebookプレゼント】あしたのチーム®サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】コーチングとは?企業の人材育成を成功させるビジネスコーチングの活用方法

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】知っておきたいボーナスのすべて

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア