等級制度とは、社員を能力・職務・役割などによって区分・序列化し、業務を遂行する際の権限や責任、処遇などの根拠となる制度です。

適切に等級制度が導入されると、従業員のモチベーション向上や人材育成の強化につなげられます。

ただし、近年ではノーレイティング(No Rating)と呼ばれる等級制度を廃止する動きもあり、どちらが自社にあっているのか分からず迷ってしまいませんか。

本記事では、等級制度の種類や目的、メリットやデメリットなどを詳しく解説しています。

目次

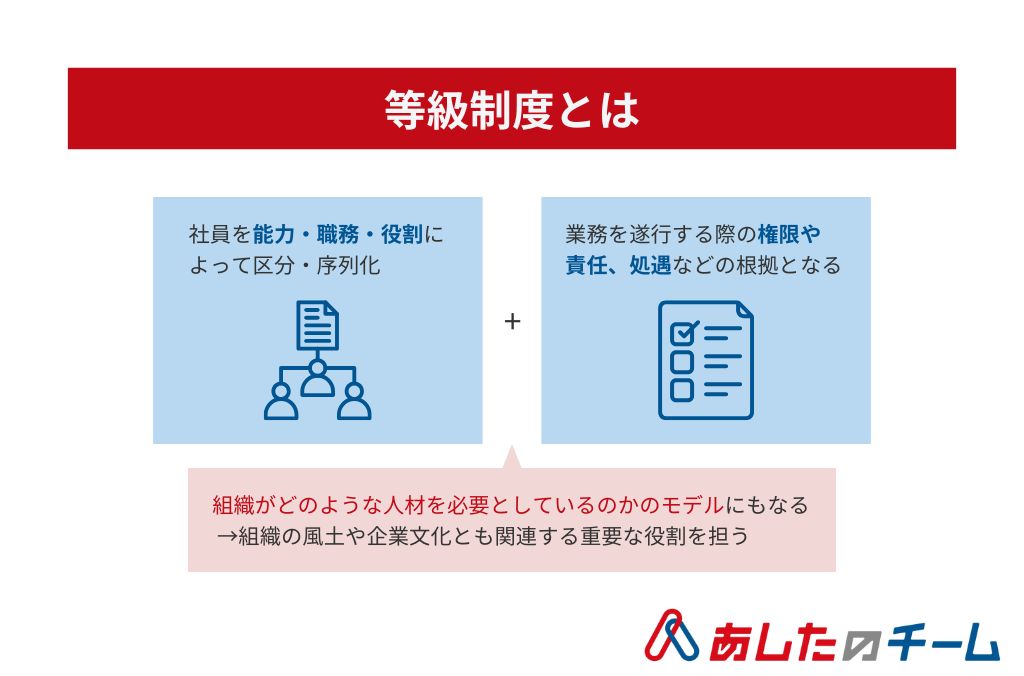

等級制度とは

等級制度とは、社員を能力・職務・役割などによって区分・序列化し、業務を遂行する際の権限や責任、処遇などの根拠となる制度のことです。

人事制度を構成する評価制度、報酬制度と並び、3本柱のうちの一つとなります。

また、等級制度はその組織がどのような人材を必要としているのかのモデルにもなるため、組織の風土や企業文化などとも関連する、重要な役割を担う制度と言えるでしょう。

代表的な等級制度には、職能等級制度、職務等級制度、役割等級制度の3つがあります。それぞれ詳しく紹介します。

等級制度の3つの種類

等級制度の3つの種類を紹介します。

等級制度の種類を知ることで、自社に最適な制度選択が可能になります。

1.職能等級制度|能力主体の評価システム

職能等級制度とは、仕事を通じて能力が蓄積され成熟していくことを前提とした等級制度です。企業が社員に求める職務遂行能力を基準に、区分・序列化します。

勤続年数が長くなれば、職務を遂行する能力が高いと定義付けるため、「年功序列」や「終身雇用」を前提とした制度です。

従来、日本の多くの企業が取り入れてきた等級制度で、日本固有の仕組みだと言われています。

一方で、以下のようなデメリットがあり、改革が必要と言われている等級制度でもあります。

- 長期的には人件費が高騰する

- 年功序列による若手社員のモチベーション低下

- 評価基準が曖昧になる など

職能等級制度の下では、人材を雇用してから、部署異動や転勤などを繰り返して、キャリアアップをしていくのが一般的です。そのため、企業への帰属意識が高まり人材の長期確保が可能で、組織改編やポスト不足への不満解消を期待できるメリットがあります。

2.職務等級制度|職務内容に基づく格付け

職務等級制度とは、職能等級制度とは対照的にジョブ(職務)の価値のみを査定する等級制度です。

職務等級制度は欧米では主流の制度で、あらかじめ職務記述書に業務内容・求める能力・労働時間・勤務地を明確に定めたうえで、人材を採用し、社員は基本的に職務の範囲内の仕事に責任を負います。

会社は定められた職務以外の配置転換はできない一方、その職務がなくなった場合は契約を解除することがあります。欠員が出た場合に採用活動するため、通年採用が一般的です。

職務等級制度の下では、給与と労働の関係が明確なため、評価も明瞭で、実力主義の人材にとってはモチベーションアップにつながりやすいでしょう。 人件費の変動が少なく、スペシャリストの育成や優秀な人材の確保にメリットのある仕組みです。

一方で、職務を明確にするための記述書を作成する負担が増え、既存の人材による環境変化への対応が難しく組織の柔軟性が低くなるなどのデメリットがあります。また、熟練したスキルを持って、高い賃金など条件のよいほかの企業に転職するリスクもあるでしょう。

3.役割等級制度|期待や役割に応じた等級付け

役割等級制度とは、ジョブ(職務)に対してよりも、本人の能力も考慮する社員の役割を査定する等級制度です。

管理職・非管理職に関わらず、社員一人ひとりに企業が求める役割を設定し、その成果に応じて等級を区別・序列化する仕組みとなります。

年功制を排除し勤続年数や年齢、キャリアの有無に関係なく、高い成果を出すことで若手社員も昇格・昇給が可能です。一方で、「役割を果たしていない」と判断されると降格・降給も考えられるでしょう。

目標設定が明確になり、職務と能力双方にバランスのとれた合理的な評価が可能です。組織改編など柔軟性のある対応ができ、従業員の主体性をひきだせるメリットがあります。

一方で、実例が少ないため運用にはノウハウが必要で、役割が変更した場合に再定義が必要になるデメリットもあります。

近年、大手企業では「ジョブ型」(職務等級制度)の導入が進んでいますが、実態は、職務等級と職能等級の間をとった役割等級制度を導入しているケースが多いでしょう。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

人事評価シート無料公開中

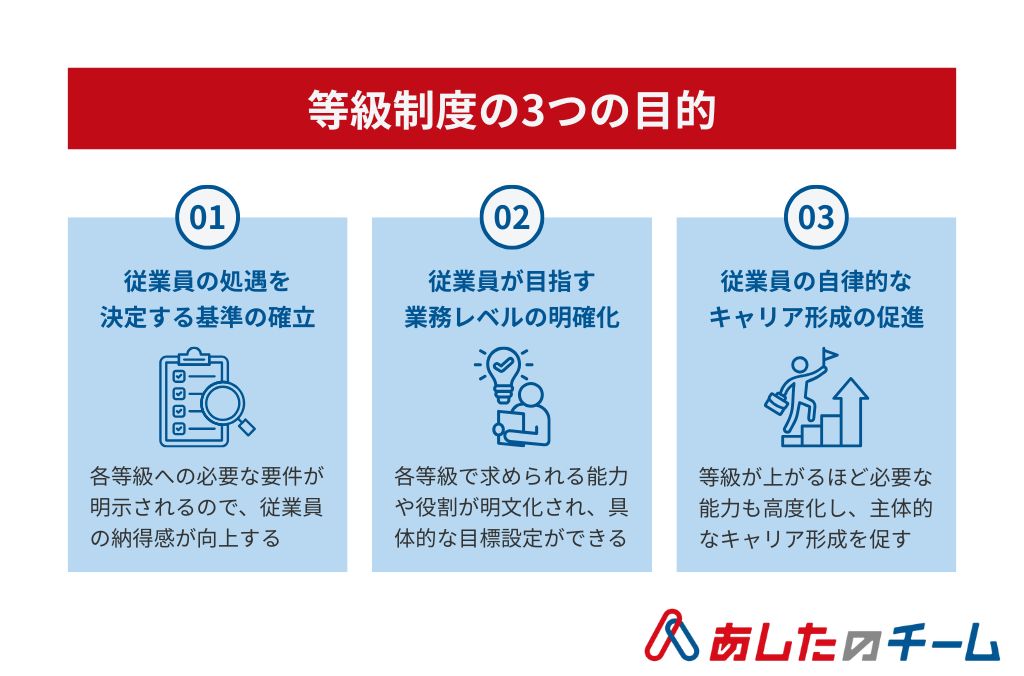

等級制度の3つの目的

等級制度の目的は、企業内での従業員の能力や職務、役割に基づいてランク付けを行い、組織の運営を効率化を実施することです。具体的には以下のような目的があります。

適切な手順で設計された等級制度は、従業員のモチベーション向上や人材育成の強化、企業の成長にもつながります。本章で目的を学びましょう。

1. 従業員の処遇を決定する基準の確立

等級制度により、各等級に達するために必要な要件が明示され、従業員の給与や職位が決まるので、従業員からの納得感が向上します。

職務主義の等級制度では、各等級の職務内容の難易度や複雑さが定義されています。従業員は、担当職務の等級に応じて処遇が決定されるため、仕事内容と処遇の関係が明確です。

一方、職能主義では、各等級の能力レベルが定義されます。従業員は、能力レベルに応じて等級が決定され、処遇が決まります。

2. 従業員が目指す業務レベルの明確化

等級制度は、従業員が目指すべき業務レベルを明確に示す役割を担います。

各等級で求められる能力や役割を明文化することで、従業員は自身のスキルアップの方向性を理解し、成長のための具体的な目標設定が可能です。

例えば、ある従業員が将来は管理職を目指しているとします。等級制度で管理職の等級に求められる能力や役割が定義されていれば、その従業員は必要な能力を身につけるための学習計画を立てたり、管理職の経験を積むために必要な業務に挑戦したりできるでしょう。

目標が定まることで、従業員のモチベーション向上にもつながります。

3. 従業員の自律的なキャリア形成の促進

等級制度は、従業員が自身のキャリアプランを立て、主体的にキャリア形成していくことを促す効果も期待できます。

等級が上がるごとに、求められる能力や役割が高度化していく様子を示すことで、従業員は自身のキャリア形成の道筋を描きやすくなるでしょう。

また、等級制度と連動した研修制度や人事異動制度を整備すると、従業員が自身のキャリア目標に合わせて必要な経験を積んだり、能力開発の機会を得たりできるようになります。

等級制度を効果的に活用することで、従業員の自律的なキャリア形成が促進され、長期的な人材育成につながります。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

人事評価シート無料公開中

等級制度が与えるキャリアと給与への影響

等級制度は、従業員のキャリア形成や給与に多大な影響を与える仕組みです。以下で、具体的な影響を解説します。

どのようにキャリアが築け、給与に反映されるのかを理解して組織全体の活性化に役立てましょう。

キャリアへの影響

等級制度により、各等級における役割や期待されるスキルが明示されるため、従業員は自分のキャリアパスを具体的に描きやすくなり、モチベーション向上にもつながります。

また、各等級に応じた基準が設定されると、従業員は自身の能力を向上させるための具体的な指針を知れ、組織全体のスキル向上に寄与するでしょう。

給与への影響

等級制度は、従業員に対する処遇決定の基準を明確にするため、給与や賞与の決定が透明かつ公平に行われます。

一般的に、等級が上がるほど給与も高くなるように設計されており、従業員は昇格を目指すことで、自身の能力や成果を認められます。

等級が上がれば、給与も上がるため、従業員は昇進を目指す意欲が高まるでしょう。

関連記事:昇給率についてまとめた記事はこちら

職能等級制度のメリット・デメリット

職能等級制度のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| 人材の長期確保が可能 | 長期的には人件費が高騰する |

| 組織改編を迅速に行える | 年功序列による若手社員のモチベーション低下 |

| 役職やポスト不足に対する不満解消につながる | 評価基準が曖昧になる |

メリット

人材の長期確保が可能

職能等級制度は、終身雇用を前提としており従業員に長期的に働いてもらえるよう設計されます。従業員は、年功序列をベースに自身のスキルや経験を向上させることで次の等級に昇進し、報酬やキャリアの発展が見込めます。年功序列による安心感から従業員は会社を辞めにくく、人材を長期間にわたって確保できるメリットがあるでしょう。

組織改編を迅速に行える

職能等級制度は、組織の業務や役割の変化に比較的迅速に対応できます。職能等級制度では、ジョブローテーションによって幅広い職務に対応できるよう従業員は育成されます。そのため、新しい部門が設立された場合や業務の見直しが行われた場合でも、既存の職能等級にしたがって適切な配置転換が可能です。

役職やポスト不足に対する不満解消につながる

職能等級制度は、役職やポストの競争が激化することを防ぎます。年功序列により順々に等級を与えることで、役職やポストをどれくらい確保する必要があるかあらかじめ予測を立てて組織運営できるのです。また、従業員の帰属意識を高め、組織内の不満や対立を緩和する効果が期待できるでしょう。

デメリット

長期的には人件費が高騰する

職能等級制度では、年功序列に応じて従業員の給与が上昇するため、組織全体の人件費が増加するおそれがあります。特に、経験豊富なベテランの報酬が増えることで、コストアップにつながる傾向があります。

年功序列による若手社員のモチベーション低下

職能等級制度では、昇進や報酬が年功序列に基づいているため、優秀な若手社員のモチベーションが低下するおそれがあります。若手社員が仕事で実力を発揮しても昇進や報酬に直結しないため、仕事への意欲に影響があると考えられます。

評価基準が曖昧になる

職能等級制度は、年功序列をベースとしているため評価基準が曖昧になりやすいデメリットがあります。

また、評価基準が曖昧だと公平な評価が難しくなり、従業員の不満や不和が生じる場合もあり結果的に、組織全体のパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があります。

職務等級制度のメリット・デメリット

職務等級制度のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| 給与と労働の関係が明確 | 職務記述書を作成する人事業務の負担が増える |

| 人件費の変動が少ない | 環境変化への柔軟性が乏しい |

| スペシャリスト育成に効果的 | 人材/組織の硬直化を招く |

| 優秀な人材を採用しやすい | 人材が離職しやすい |

メリット

給与と労働の関係が明確

職務等級制度は、従業員の職務内容と給与を明確に関連付けます。等級ごとに定められた基準に応じて従業員の職務が設定・評価され、それに応じた給与や報酬が与えられるため、公平性が高まります。

人件費の変動が少ない

職務等級制度では、給与と職務の関係が明瞭で、人件費の変動が少なく予測が比較的容易です。組織の予算や財務計画の立案において、安定性を確保する助けとなります。

スペシャリスト育成に効果的

職務等級制度は、職務に応じたスキルや知識の習得を促します。従業員はさまざまな職務を行き来するジェネラリストではなく、プロフェッショナルとしてステップアップすることで報酬やキャリアアップが見込めます。そのため、職務等級制度はスペシャリストの育成にメリットのある等級制度と言えるでしょう。

優秀な人材を採用しやすい

職務等級制度では職務をベースとした明確なキャリアパスを提示できるので、優秀な人材を採用しやすいメリットがあるでしょう。将来の昇進や成長が見込める制度は、競争の激しい労働市場で組織の魅力を出す一因となります。

デメリット

職務記述書を作成する人事業務の負担が増える

職務等級制度では、各等級に対する職務内容や評価基準を詳細に記述する必要があります。これにより、人事部門が職務記述書の作成や更新に時間と労力を費やすことになります。そのため、人事業務の負担増加もデメリットと言えるでしょう。

環境変化への柔軟性が乏しい

職務等級制度は定型化された評価基準に基づいていますが、社会の急速な変化にともなうビジネス環境の変化への適応が難しい場合もあります。職務等級制度はスペシャリストで構成されているため、新しい役割や職務が必要となった際に柔軟な対応が難しくなるおそれがあります。

人材/組織の硬直化を招く

職務等級制度では、従業員の昇進や報酬が職務の成果に基づいて進行するため、能力に応じた柔軟な評価が行いづらくなります。これにより、従業員や組織の成長が阻害になるおそれがあります。

人材が離職しやすい

職務等級制度では、同様の等級制度を採用している他企業において同ポジションを見つけることが容易です。

給与や職務内容が明確に提示されているため、ほかの企業に移ることが容易となります。従業員が離職しやすくなるため、優秀な人材の定着や長期的なキャリア育成に課題をもたらすおそれがあります。

役割等級制度のメリット

役割等級制度のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| 目標設定が明確になる | 豊富な運用実績やノウハウが必要 |

| 信賞必罰の報酬設定が可能 | 役割変更が発生した場合の再定義などの運用負荷 |

| 合理的な評価が可能 | 一部の社員から不満が生じる |

| 組織改編や環境変化にも柔軟に対応できる | |

| 従業員の主体性 / 自発性を促す |

メリット

目標設定が明確になる

役割等級制度は、等級ごとに明確な役割と責任を定義するため、従業員が目標設定をしやすくなることがメリットです。必要とされる役割を基に、自身の職務および能力について目標達成のための設定がしやすくなります。

信賞必罰の報酬設定が可能

役割等級制度においては、役割や責任に応じて報酬を設定できます。そのため、優れた業績を上げた従業員に対しては報奨や昇進を行い、逆に業績が不振だった場合には減給や降格の措置を取れます。

合理的な評価が可能

役割等級制度では、従業員の貢献度や実績を役割に基づいて評価するため、公平で合理的な評価が可能です。主観的な評価要素が少なくなることで、偏りのない評価の実施が期待できます。

組織改編や環境変化にも柔軟に対応できる

役割等級制度は、組織の変化や環境の変動に比較的柔軟に対応できる特性があります。職務だけに評価基準を置く等級制度と違い、能力面に評価基準があることでより柔軟性が増します。組織改編やビジネス環境の変化にも対応が可能となるでしょう。

従業員の主体性/自発性を促す

役割等級制度は、従業員に対して自らの役割を理解し、責任を果たす機会を提供します。年功序列による評価ではなく、役割の成果に対しての評価が重視されるため、従業員は自らの成長やキャリアパスを見据え、主体的に業務に取り組めます。

役割等級制度のデメリット

豊富な運用実績やノウハウが必要

役割等級制度の運用には、適切な評価基準や報酬設定などを確立するために十分な運用実績やノウハウが必要です。初めて制度を導入する場合は、運用における試行錯誤が発生するおそれがあります。

役割変更が発生した場合の再定義などの運用負荷

組織の変化や業務の変動により、役割の再定義が必要とされる場合があります。また、役割等級制度自体も定期的に見直すことが必要です。これにより運用負荷が増加し、人事部門や管理者にとっての負担となるデメリットが考えられるでしょう。

一部の社員から不満が生じる

役割等級制度では、個々の従業員のスキルや業績に応じた報酬設定が行われます。

ただし、一部の社員から不満が生じるおそれもあるため、公平性の確保やコミュニケーションの重要性を考慮し、従業員との適切な対話が求められます。

等級制度を廃止する動きもある

近年、企業のなかにはノーレイティング(No Rating)と呼ばれる等級制度を廃止する動きも出てきています。従業員の業績を数値的な等級や評価ではなく、柔軟な方法で評価する手法です。ランク付けをする代わりに、目標設定とフィードバックを適宜行い評価します。上司との1on1面談で運用されている企業が多いでしょう。

ノーレイティングではランク付けの評価を行わないため、評価の公平性を確保することが難しくなります。評価者のバイアスや感情が評価に影響を与えるおそれがあるからです。

そのため、フィードバックの質や効果的なコーチングの提供に関して、管理者や上司のスキルアップが必要とされる難易度の高い評価方法と言えるでしょう。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

人事評価シート無料公開中

どの等級制度を導入すべきか

現在、従来からある職能等級制度がモチベーションを低下させるとして、ジョブ型(職務等級制度)が注目されています。しかし、従来の仕組みと乖離解離が大きいため馴染まない企業も少なくありません。

等級制度は職能等級制度と職務等級制度の両者のメリットを盛り込んだ「役割等級制度」を導入することをおすすめします。ただ、組織の特性や文化に合わせた適切な制度の構築が重要です。役割等級制度を導入・運用する際には、制度の設計や運用の工夫が必要でしょう。

現状を把握し、自社に合った形で役割等級制度を導入することをおすすめします。

企業が等級制度を導入した事例

等級制度は、企業の成長や従業員のモチベーション向上に大きく貢献します。

ここでは、実際に等級制度を導入し、成果を上げている企業の事例を4つ紹介します。

株式会社ココナラ

株式会社ココナラでは、従業員の納得感を高めるために等級制度を導入しました。導入後、11段階に細分化された等級は「裁量」「コミット範囲」「育成責任」「業務レベル」「ノウハウレベル」の5つの軸で明確に定義しています。

これにより、マネージャー間の評価基準のばらつきをなくし、評価に関する議論の「空中戦」を回避することに成功しました。

株式会社アジケ

UXデザインカンパニーである株式会社アジケは、これまでグレードごとに求められる役割の定義がなく、職種別にスキルの高い人が昇級する傾向にあったため、4段階の等級制度を導入しました。

具体的にはG(ジェネラルマネージャー)・M(マネージャー)・L(リーダー)・S(スタッフ)の、各等級に求められる役割とスキルを明確化しています。これにより、従業員は自身の役割を理解し、主体的に業務に取り組むことが可能になりました。

また、多くの社員がクリエイターであるため、全社共通の役割に加えて「職種別スキル」と「行動指針」を評価軸に導入しました。

評価軸を「等級30%、職種別スキル55%、行動指針15%」とし、専門性と企業文化への貢献度をバランス良く評価しています。

株式会社ISAO

株式会社ISAOは、等級が同じ社員の強みや弱みをどうフィードバックすべきかが課題であり、等級制度を導入しました。そこで従業員の成長を促進するために、従来の5段階等級制度を11段階へと刷新しました。

新しい等級制度では、市場価値に基づく「コア」を基準とし、5つの要素を加減点することで最終的な等級を決定します。

さらには従業員が自ら評価者を選び、360度評価によって等級が決まります。等級と給与が連動し、全社員に等級が公開されることで、透明性の高い評価と成長機会を提供しています。

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社では、従業員の自律的な成長を支援するため、2015年から「グレードアップ宣言」という育成支援制度の運用を開始しました。

総合職・エンジニア職・デザイナー職の職種と、L職(リーダーシップ)・P職(プロフェッショナル)の役割で構成されています。また、グレード2への昇格時に、L職とP職の選択が可能で、マネジメントか専門性の追求かを自身で決定します。

制度を導入することにより、従業員は自身のキャリア目標を明確にし、主体的に成長に取り組むようになりました。グレードアップ宣言後、年間昇格数が倍以上に増加しています。

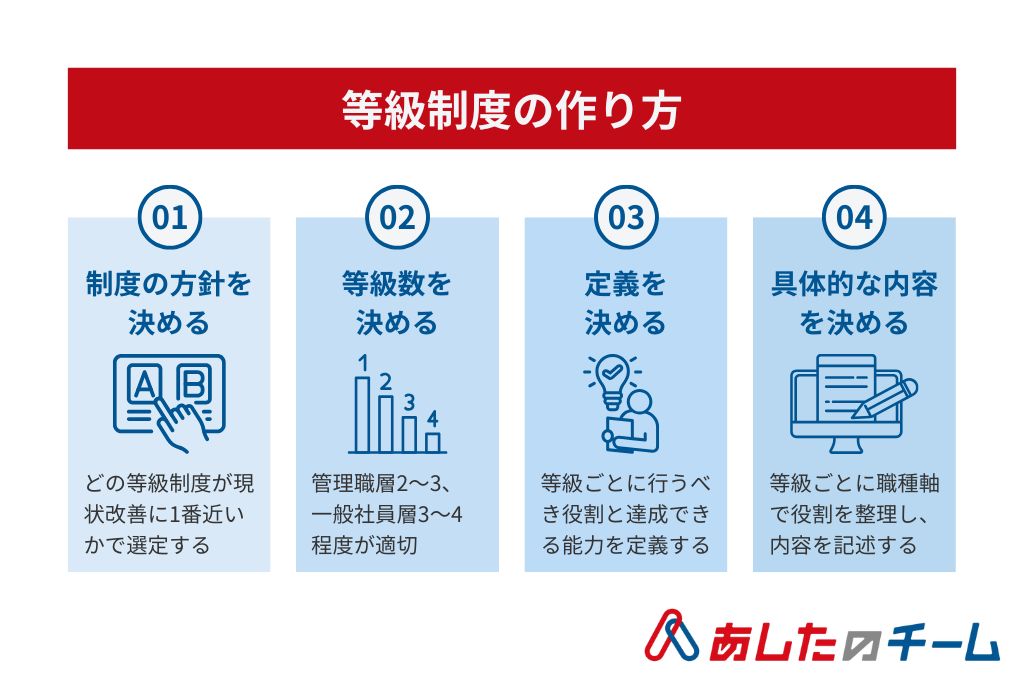

等級制度の作り方

具体的に等級制度の設計方法を紹介します。

各等級の役割や期待される能力を明確にすることで、従業員の成長とモチベーション向上につなげられます。

Step1 等級制度の方針を決める

まず大切なのは、等級制度の方針を決めることです。

今まで見てきた通り、各等級制度にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。

それぞれのメリット・デメリットを十分に把握したうえで、自社の課題と照らして、どの等級制度が現状改善に1番近いかどうかの選定が重要です。

また、等級制度はその組織がどのような人材を必要としているのか、経営目標や実現したい組織の姿に直結します。企業組織としてありたい姿を考えたうえで、選定を行いましょう。

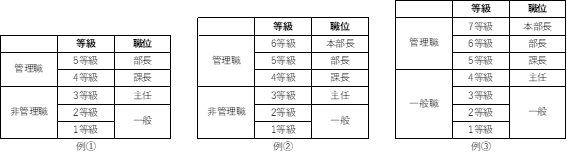

Step2 等級数を決める

等級制度の方向性が固まったら、各等級に細分化して等級数を決定しましょう。

管理職層2〜3、一般社員層3〜4程度で区分するのが適当です。

等級数が少なすぎると等級の幅が広がるため、同じ等級のなかで明らかにレベルの差がある社員が混在してしまいます。逆に、多すぎると、等級の差がわかりにくくなるデメリットがあるでしょう。

関連記事:会社の役職についてまとめた記事はこちら

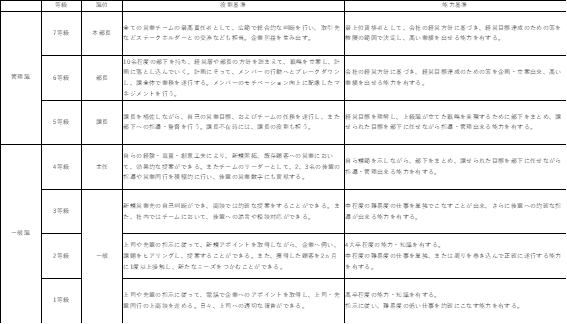

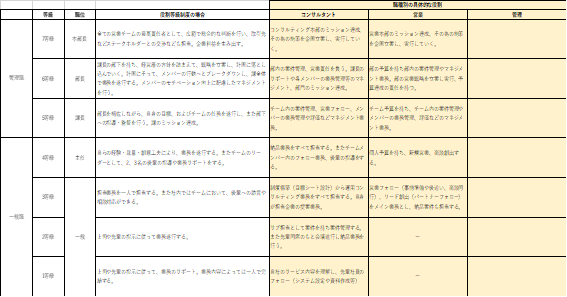

Step3 等級ごとの定義を決める

次に等級ごとに定義を決めましょう。役割等級制度での設計方法を記載していき、行うべき役割と、達成できる能力について定義します。

部門や職種に関わらず適用できる内容にしましょう。

Step4 等級ごとに具体的な内容を決める

さらに細分化し、等級ごとに職種軸で役割を整理し、具体的な内容を記述します。

そうすることで、等級と職種ごとに、具体的な役割に沿った目標設定も容易となるでしょう。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

人事評価シート無料公開中

等級制度の事例

実際に、職能等級制度から役割等級制度へと移行した電子機器関連商社の事例を見てみましょう。

等級制度の見直しにより、組織の活性化と人材の最適配置をの実現した過程を知り、自社への導入を検討してください。

導入の経緯

該社は従来、職能等級を採用してきましたが、急激な社会環境の変化にともない事業を維持・成長させるために役割等級制度の導入へと至りました。

1番の要因は、商社ビジネスそのものの変化。IT技術の進歩によりeビジネスが急速に普及し、商社の伝統的な役割であった物流・納期管理、売掛債権管理などの仲介機能を必要としないメーカーも増加することになりました。

結果、商社として必要とされることは、アイデアを提案しメーカーと共同で製品を開発する機能へと変化してきています。

このように、中核をなすビジネスが変化したことで、従業員に求めるスキルも変化することとなったのです。

役割等級制度を導入したのは、従来積み上がってきた陳腐化したスキルよりも、環境変化に柔軟に対応できるスキルを社内に求めるようになった経緯があります。

役割等級制度の内容

非管理職は従来通り職能等級制度を維持しつつ、2000年から管理職を対象として役割等級制度を導入しました。

経営戦略に対して貢献度を設定し、そのための役割を分類して各社員を等級分けする制度です。役割等級制度のポイントは、厳密には職務分析を経ない点でしょう。

また、工夫している点として、一定の割合については過去の査定点の合計を「貢献等級」として下げない仕組みを採用しています。

役割等級制度は、毎回の評価ごとに、その期間の役割への貢献度によって賃金が決まるため、さまざまな要因により賃金が激しくアップダウンするリスクもあります。 等級によっても割合は違うようですが、評価時の役割への貢献度で基本給の60%、過去の貢献度で40%が決まる仕組みです。

導入後の効果

役割等級制度を導入前の1996年時点では勤続年数を10年かけるとほかの査定点がまったく変わっていなくても賃金が10%上昇する状態でした。

導入後の2001年では、たとえ勤続年数を30年に延ばしたとしても2.6%としか賃金が上昇しないものの、査定点が80点まで上がると103.9に上がり1996年と比較して査定による効果が大きくなっていることがわかります。

職能等級制度で特徴的な年功序列での評価が薄まる一方で、個人の成績や貢献度で決まる役職による評価が強まっている結果となりました。

総括

IT技術によりビジネス環境のスピードが急速に変化し、次々に新たなサービスが登場しています。

そういった状況下で会社が生き残るためには、割合に違いはあるものの役割等級制度に近い仕組みを活用することで、柔軟かつ成長が期待できる組織を目指せると言えるでしょう。

参考文献:「日本企業の賃金改革を検証する」

第8回労働調査セミナー

自社に合った等級制度を構築しよう

等級制度には代表的なものとして、職能等級制度、職務等級制度、役割等級制度の3つがあります。

実際の運用は、自社で培ってきた従来の制度を残しつつ、今の時代に合った制度を部分的に導入している企業が多いようです。

そのなかでも、役割等級制度は職能等級制度と職務等級制度の中間のような立ち位置で、日本企業に合った等級制度として注目されています。

しかし、比較的最近登場した制度のため事例が蓄積されておらず、構築・運用の面では工夫が必要となります。

自社の特性や文化に合わせた等級制度の構築が重要ですので、まずは現状を把握し、自社に最適な等級制度を選定しましょう。外部コンサルタントの力を借りるのも一つの手段です。

導入後も、運用しながら定期的に見直しを行い、PDCAサイクルを回して継続的な改善につなげていきましょう。

等級制度に関するよくある質問

等級制度に関するよくある質問は、以下の通りです。

- 会社の4等級とはなんですか?

- 等級のない人事制度とはなんですか?

- 等級制度は給与に影響がありますか?

それぞれ、以下で詳しく解説します。

会社の4等級とはなんですか?

会社の4等級制度とは、従業員を能力や役割の違いによって4つの段階に分ける人事の仕組みです。

一般的には、入社直後の社員が1等級からスタートし、業務の熟練度や責任の範囲に応じて等級が上がっていきます。

等級による役割の例を、以下に紹介します。

| 等級 | 役割 |

|---|---|

| 1等級 | 業務の基本を覚える段階 |

| 2等級 | 自立して仕事を進めるレベル |

| 3等級 | 後輩指導なども含まれる中堅層 |

| 4等級 | チームやプロジェクトを統括する立場 |

この等級分けによって、会社は人材の能力を可視化しやすくなり、教育や評価、配置の方針を明確にできます。

ただし、4等級という区分はあくまで一例であり、業種や企業規模によって数や内容は異なるため、自社の方針に合った設計が必要です。

等級のない人事制度とはなんですか?

等級のない人事制度とは、従業員を階層的にランク付けしない人事の仕組みのことです。

従来の制度では、能力や経験、職務内容に応じた等級によって給与や昇格が決まっていましたが、このような固定的な枠組みをなくして柔軟な評価を重視します。

この制度のメリットは、変化の激しいビジネス環境でもスピーディーに人材マネジメントが行える点です。

一方で、明確な基準がないことから、評価に対する納得感や公平性を保つために、丁寧なコミュニケーションと透明な運用が求められます。

等級のない人事制度を適切に運用して、成果につなげましょう。

等級制度は給与に影響がありますか?

等級制度は、給与の決定に関わる重要な指標のひとつです。

企業は、等級ごとに求められるスキルや責任の重さに応じて処遇基準を設け、給与テーブルを設定するからです。

例えば、同じ職種であっても、3等級の社員と5等級の社員では、基本給や賞与の水準が異なります。

これにより、業務の成果や役割の重さに応じた報酬が支払われる仕組みとなり、従業員の成長意欲やキャリア意識を高める効果が期待できます。

ただし、運用の仕方によっては「年功序列」と誤解されることもあるため、実力や貢献度が正しく反映される評価制度と連動させることが重要です。

給与と等級が連動させて、公平性と透明性を両立させた処遇を実現させましょう。

制度構築に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

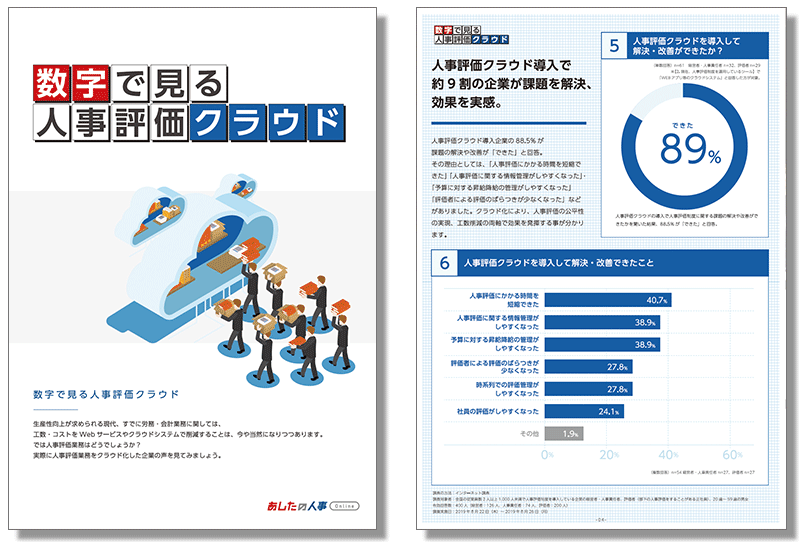

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

制度構築の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア