勤務態度とは、従業員が業務に取り組む際の姿勢や行動のことです。多くの企業では、仕事の成果だけでなく勤務態度も評価の対象としています。

勤務態度を成果とあわせて評価すると、企業目標の達成だけではなく、社内風紀の維持や協調性のある組織構築につながるでしょう。

本記事では、勤務態度の重要性をはじめ、評価項目や方法を解説します。

目次

勤務態度とは仕事中の行動・姿勢のこと

勤務態度とは、従業員の仕事に対する姿勢や行動を指します。人事評価では、業務スキルや成果に加えて、勤務態度も重要な評価基準の一つです。

勤務態度の主な評価項目には、以下のものがあげられます。

| 評価項目 | 概要 |

|---|---|

| 責任性 | 自分が任された業務の範囲や目標、仕事を達成する意義を正しく理解し、求められる成果を出すために主体的に努力しようとする姿勢や意欲 |

| 積極性 | 任された仕事に加えて、業績向上や業務効率化のために自ら行動する姿勢や意欲 |

| 協調性 | 組織内でのコミュニケーションや協力を欠かさない姿勢 |

| 規律性 | 企業で決められた就業規則や社会的規範を守る姿勢 |

| 安全意識 | 業務を安全に進めるうえでのルールを守る姿勢 |

| 経営意識 | 自身の立場への自覚を持ち、経営目標や理念を理解したうえで行動する姿勢(管理職以上に求められる) |

勤務態度は従業員の成長可能性や組織への貢献度を測るうえで、欠かせない指標です。

たとえ高いスキルを持っていても、勤務態度が悪ければチーム全体の成果を下げてしまうおそれがあります。そして、勤務態度の悪い従業員を放任すると、社内の風紀が乱れたり組織全体の生産性が下がってしまいます。

そのため、企業は従業員の勤務態度を正しく評価し、適切なフィードバックを行うことが重要です。

勤務態度の評価を行う重要性

次に、勤務態度を評価する重要性を解説します。

- 社内の風紀を保てる

- 上司と部下のコミュニケーションが円滑になる

- 協調性のある従業員を育成できる

- 会社の目標や経営理念が浸透する

- 組織全体の生産性が向上する

順番に見ていきましょう。

社内の風紀を保てる

勤務態度を適切に評価すると、職場内の風紀や秩序を保つ効果が期待できます。従業員一人ひとりの行動が見られ・評価されている意識が生まれると、自然と規律を守った行動をうながせるためです。

例えば、挨拶・時間厳守・身だしなみ・報連相(報告・連絡・相談)など、基本的なビジネスマナーが職場全体に定着します。また、不真面目な態度やルール違反に対して適切に注意・指導すると、他の従業員への悪影響も防げるでしょう。

逆に風紀が乱れると、業務効率の低下やチームワークの崩壊など、組織全体に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、勤務態度の評価は単なる人事評価にとどまらず、職場の秩序とモラルを保つうえでも重要な役割を果たしています。

上司と部下のコミュニケーションが円滑になる

勤務態度を評価する過程は、上司と部下のコミュニケーションの機会になります。上司は部下の働きぶりや姿勢に目を向け、部下も自分の成長や課題を考えるきっかけになるでしょう。

特に日頃から勤務態度を丁寧に観察し、具体的な行動に基づいたフィードバックを行うと、信頼関係の構築が促進されます。一方的な評価ではなく、対話を重ねながら目標を共有すると、部下のモチベーション向上にもつながります。

また、普段は言いにくいことも評価の枠組みで伝えられるため、誤解やすれ違いの防止にも効果的です。コミュニケーションの積み重ねが、風通しのよい職場づくりやチームワークの強化につながります。

協調性のある従業員を育成できる

勤務態度の評価は、協調性のある従業員を育てるうえで有効な手段です。

職場では個人のスキルや成果だけでなく、チーム全体で協力して成果を上げることが求められます。そのため、他者との関わり方や協力する姿勢を評価項目に含めると、従業員一人ひとりが「自分の行動が周囲にどのような影響を与えているか」を意識するでしょう。

また、協調性を評価すると「周囲との関係づくりが大切だ」との認識を持ちやすくなり、自発的に良好な人間関係を築こうとする行動が増えます。

結果、職場全体の雰囲気が良くなり、円滑なコミュニケーションやチームワークの強化にもつながります。

会社の目標や経営理念が浸透する

勤務態度の評価は、単に個人の行動をチェックするためだけでなく、会社の目指す方向性や経営理念を従業員に浸透させるうえでも効果的です。

例えば「顧客第一主義」や「チームワークの重視」などの理念がある場合、理念に沿った勤務態度を評価項目に取り入れると、従業員は日々の業務を通じて価値観を体現しようと意識づけられます。

また、理念に即した勤務態度をしっかりと評価・フィードバックすると、会社としての一貫性が生まれて組織全体に統一感が生まれます。結果、従業員一人ひとりが会社の目標やミッションを自分ごととしてとらえ、主体的に行動できるようになるでしょう。

組織全体の生産性が向上する

勤務態度の適切な評価は、組織全体の生産性向上にもつながります。従業員一人ひとりが自分の勤務態度を意識すると、無駄なトラブルやコミュニケーションロスが減少するためです。

結果、業務がスムーズに進み、チーム全体の効率が自然と高まっていきます。

また、努力やよい態度が正当に評価される仕組みがあると、従業員のモチベーションも上がりやすくなります。個人の意識改革が波及して、組織全体の行動レベルが底上げされるため、より質の高い成果を安定的に生み出せる環境が整うでしょう。

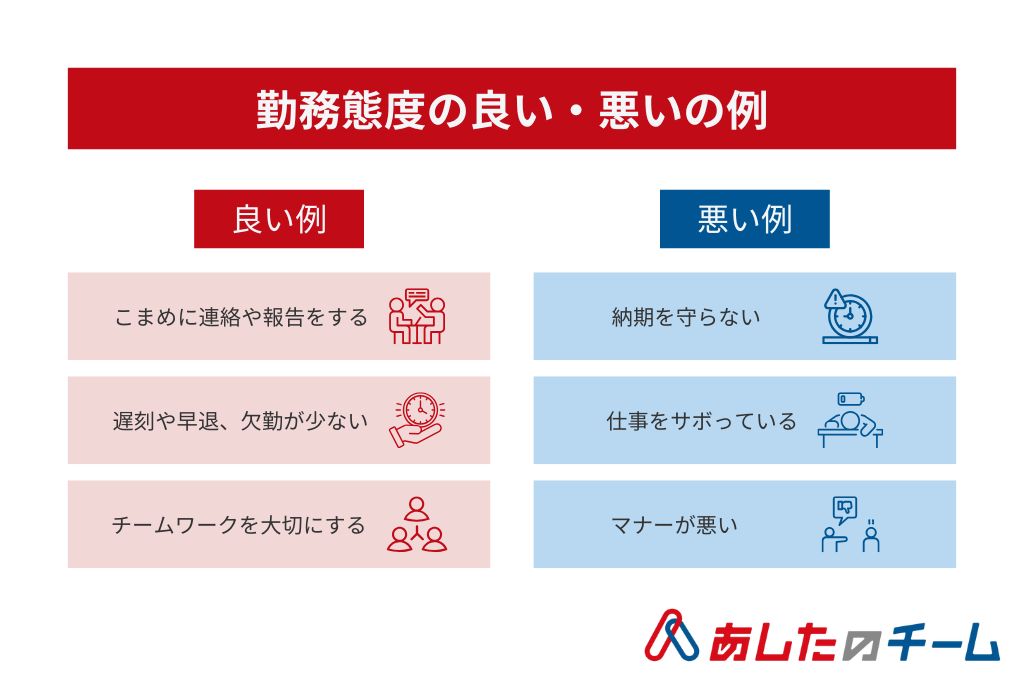

勤務態度の良い人の例

従業員の勤務態度を評価するうえで、どのような人のことを「勤務態度がよい」と評価するべきなのでしょうか。

ここでは、勤務態度がよい人の例を3つ紹介します。

- こまめに連絡や報告をする

- 遅刻や早退、欠勤が少ない

- チームワークを大切にする

以下で解説する例を、勤務態度を評価する参考にしてください。

こまめに連絡や報告をする

勤務態度のよい人は、上司や同僚への情報共有を徹底しているのが特徴です。業務の進捗や問題点、改善提案などをわかりやすく伝え、仕事を円滑に進めることを意識して行動しています。

例えば、会議の議事録を迅速に作成して関係者全員に共有したり、問題が発生した際にはすぐに上司へ報告して指示を仰いだりするなどの行動が挙げられます。

また、口頭での報告に加えて、メールやチャットで記録を残すなどの配慮も評価すべきポイントです。担当者が不在のときや後から情報を確認する必要がある場合でも、スムーズな対応が可能になります。

社会人の基本とされる「報告・連絡・相談」は、当たり前のことのように思われていますが、実際には実践できていない人も多いのが現状です。

そのため、日頃からこまめに連絡・報告を行っている従業員は、勤務態度の面でも正当に評価すべき存在です。

遅刻や早退、欠勤が少ない

勤務態度がよい従業員は、遅刻・早退・欠勤が少ないです。決められた時間に出社し、安定して勤務できる姿勢は社会人としての基本であり、周囲からの信頼にもつながります。

また、時間を守る意識が高い人は仕事に対して責任感を持っており、職場全体のリズムを乱さないよう配慮しています。

逆に、遅刻や欠勤が頻繁な場合、チームの業務に支障が出たり他の従業員に負担をかけてしまうこともあるでしょう。

日頃から勤務状況が安定している人は、仕事への責任感と自己管理能力が高い人材として、正当に評価しましょう。

チームワークを大切にする

勤務態度がよい人は、チームワークを意識して行動する傾向があります。自分だけでなく、周囲と協力しながら成果を出す姿勢を持っているため、自然と職場の雰囲気も良くなります。

例えば、自分の業務が終わったあとに他のメンバーを手伝ったり、困っている人に声をかけたりするなど小さな気配りができるのが特徴です。チームワークを大切にする姿勢は、信頼関係の構築や組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。

チームワークを大切にするのは組織で働くうえでの基本ですが、誰もができることではありません。組織の雰囲気づくりやパフォーマンス向上に貢献している従業員も、立派な評価にあたいします。

勤務態度が悪い人の例

逆に、以下のような勤務態度は、組織の生産性と職場環境に悪影響を及ぼします。

- 納期を守らない

- 仕事をサボっている

- マナーが悪い

勤務態度のよい人・悪い人の見極めを明確にして、正当な評価をしましょう。

納期を守らない

勤務態度が悪い人の代表的な例として、納期を守らないことが挙げられます。納期は業務上の信頼関係を築くうえで、基本となるルールです。納期を守れないと、周囲の業務に支障をきたし、チーム全体の進行に遅れを生じさせてしまいます。

たとえ本人が「少しくらい遅れても大丈夫」と考えていても、その遅れが他部署やクライアントとの信頼に影響を及ぼすこともあります。結果「信用できない会社」「仕事を任せにくい部署」との印象を持たれてしまうでしょう。

そのため、納期を守らない従業員を放任せず、適切な評価とフィードバックを行ってください。

仕事をサボっている

勤務態度が悪い人の典型的な例として、仕事をサボる行動が挙げられます。業務中に私用のスマートフォンを長時間操作したり、やるべき仕事を後回しにする姿勢は、周囲からの信頼を損なう原因です。

また、仕事をサボることは本人だけの問題にとどまらず、組織全体の士気や生産性にも悪影響を及ぼします。特に、他のメンバーが真剣に業務に取り組んでいるなかで、サボっている様子が見えると不公平感や不満を生み出し、職場の雰囲気が悪化することもあります。

そのため、意図的に仕事をサボる従業員に対しては、必要に応じて指導や部署異動を検討しましょう。

マナーが悪い

勤務態度が悪い人の特徴として、マナーが悪い点も見逃せません。あいさつをしない・身だしなみがだらしない・社内ルールを無視するなどの行動は、職場の雰囲気を悪化させる原因です。

また、顧客からは「社会人としての常識が欠けている」と見なされ、従業員だけではなく企業全体が悪い印象を持たれるおそれもあります。

そのため、マナーが悪い従業員に対しては、改善をうながす指導を行いましょう。

勤務態度の評価方法・評価項目

ここでは、勤務態度の評価項目と具体的な評価方法を解説します。

以下で解説する内容を参考に、従業員の勤務態度を評価しましょう。

評価項目

勤務態度の評価項目は、以下のとおりです。

| 評価項目 | 概要 |

|---|---|

| 責任性 | 自分が任された業務の範囲や目標、仕事を達成する意義を正しく理解し、求められる成果を出すために主体的に努力しようとする姿勢や意欲 |

| 積極性 | 任された仕事に加えて、業績向上や業務効率化のために自ら行動する姿勢や意欲 |

| 協調性 | 組織内でのコミュニケーションや協力を欠かさない姿勢 |

| 規律性 | 企業で決められた就業規則や社会的規範を守る姿勢 |

| 安全意識 | 業務を安全に進めるうえでのルールを守る姿勢 |

| 経営意識 | 自身の立場への自覚を持ち、経営目標や理念を理解したうえで行動する姿勢(管理職以上に求められる) |

企業によっては、上記以外に独自の評価項目を設定している場合もあります。

ただし、評価項目が抽象的すぎると評価の基準が曖昧になり、評価者ごとの主観に左右されやすくなる傾向があります。

そのため、評価項目はできる限り具体的な行動レベルにまで細分化し、誰が見ても同じ判断ができるような基準を設けましょう。また、なぜその評価に至ったのかを明確に示すことで、評価の納得感を高め公平性のある運用につながります。

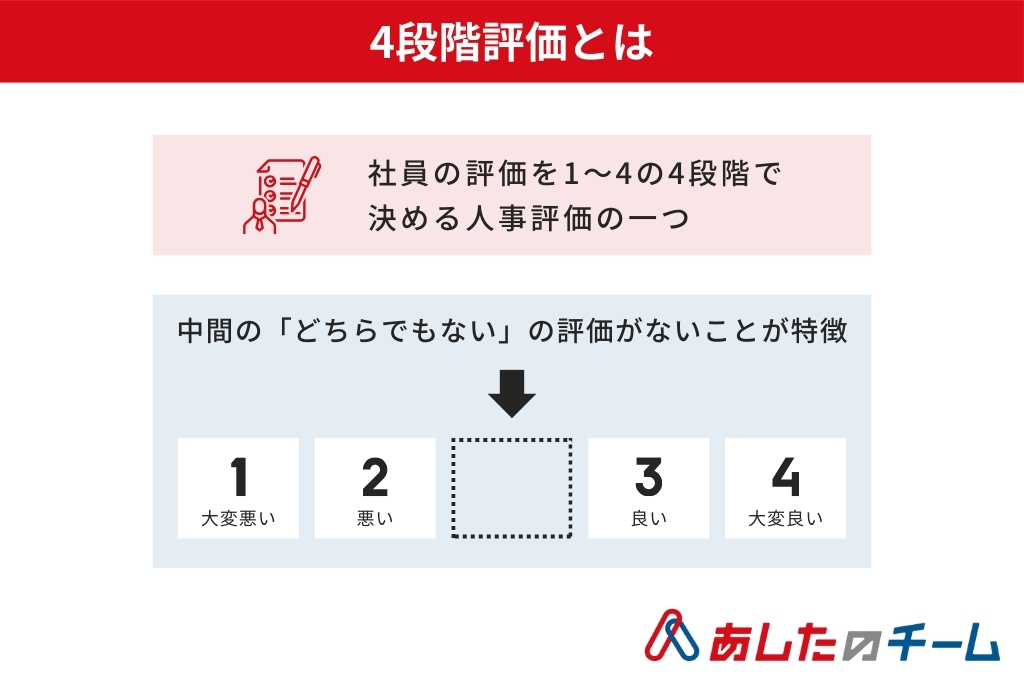

評価方法

勤務態度の評価方法は、一般的に以下の方法が用いられます。

- 自己評価:従業員自身による評価。自己認識の向上、主体的な改善を促進

- 上司評価:直属の上司による評価。日常的な観察に基づき、部下の成長をサポート

- 360度評価:上司、同僚、部下など、複数関係者による多角的な評価

- コンピテンシー評価:企業が求める人物像に基づいた評価

- 5段階評価:評価項目ごとに勤務態度を5段階に分けて評価

上記の評価手法を組み合わせると、評価の客観性や多角的な視点が高まり、従業員の納得感も得られやすくなります。

勤務態度を評価する際の注意点

勤務態度の評価を誤ると、従業員のモチベーション低下や不信感につながるおそれがあります。

評価する際は、以下の項目に気をつけましょう。

- 多角的に評価する

- 個人的な感情を持ち込まない

- 従業員の行動を深堀する

- 指導が難しい場合は配置転換を

順番に解説します。

多角的に評価する

勤務態度の評価は、複数の視点から総合的に行いましょう。

例えば、360度評価を用いて直属の上司だけでなく、同僚・部下・顧客など関わりのある人の意見を取り入れると、より正確かつ公平な評価が可能です。

日常業務では見落とされやすい従業員の行動や、チーム全体への影響などの側面も明らかになります。評価される側にとっても、多方面からのフィードバックは自己成長の貴重な材料になるでしょう。

また、評価の際には評価期間中の具体的なエピソードや行動記録を活用するのがおすすめです。

評価者の記憶や印象だけに頼るのではなく、事実に基づいたデータをもとに判断すると、評価の精度と納得感が高まります。

個人的な感情を持ち込まない

評価する際は、個人的な感情や人間関係に左右されることなく、具体的な事実に基づいて評価を行いましょう。評価を「好き・嫌い」などの主観で判断すると、従業員のモチベーションを下げたり、組織内に不公平感を生じさせたりする原因になります。

評価は、あらかじめ定められた評価項目に沿って、実際の行動や成果を客観的に見て判断するのが基本です。公平な評価を行うためには「感情的な判断になっていないか?」と自分自身に問いかけながら評価を進めることが大切です。

従業員の行動を深堀する

勤務態度を評価する際は、目に見える行動だけで判断するのではなく、原因や背景にも目を向けましょう。

例えば、遅刻が多い従業員に対して指摘する場合、家庭の事情・体調不良・過度な業務負荷など、遅刻の背景にある要因を把握して本人と解決策を考える姿勢が求められます。

また、普段と異なる行動を見せる従業員がいた場合も、何らかの理由が隠れている可能性があります。評価者は、従業員の変化にいち早く気付き、必要に応じて面談の機会を設けるなどして状況を丁寧に確認することが大切です。

単なる評価にとどまらず、従業員の成長と安心して働ける環境づくりにもつながります。

指導が難しい場合は配置転換を

勤務態度がなかなか改善されない場合には、部署異動も選択肢のひとつです。従業員の得意分野や適性に合った部署へ配置転換すると、これまで発揮できなかった力を引き出せる可能性もあります。

ただし、部署異動は従業員の今後のキャリアやモチベーションに大きく関わる重要な決定です。安易に進めるのではなく、本人との丁寧な対話を重ねたうえで慎重に判断しましょう。

不当解雇やハラスメントのリスクを考慮する

勤務態度に関する評価や指導を行う際には、慎重なプロセスと判断が不可欠です。不適切な対応が不当解雇やハラスメントとみなされると、企業にとっても信頼を失うなどのリスクになります。

勤務態度による解雇や、処分に関する重要事項は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 解雇の法的要件 | ・労働契約法16条に基づく客観的で合理的な理由が必要 |

| 解雇判断のポイント | ・具体的な勤務態度の事実 ・これまでの改善指導の経過 ・他従業員への影響度過去の処分例との一貫性 |

| 処分に関する規定 | ・就業規則での明確な規定が必要 ・減給は労働基準法第91条で上限あり |

評価制度を適切に運用するためには、評価基準を明確に定めて評価プロセスの透明性を確保する必要があります。また、適切なフィードバックを実施して従業員の納得感を高めるとともに、評価に関する情報は厳格に管理する体制を整えてください。

そして指導を行う際は、相手の人格を否定する発言は厳に慎み、あくまでも建設的かつ前向きなコミュニケーションを心がけましょう。評価や指導は、従業員の成長を促すための支援プロセスである認識を持ち、組織全体で公正かつ誠実な対応が求められます。

参照元①:e-GOV 法令検索|労働基準法第91条

参照元②:e-GOV 法令検索|労働基準法第16条

テレワークにおける勤務態度の評価方法

テレワークの普及にともない、従業員の勤務態度をどのように評価するかが新たな課題になっています。オフィス勤務とは異なり、従業員の働く様子を直接確認するのが難しいため、従来の評価基準や方法だけでは不十分なケースも出てきています。

そのため、テレワークに適した以下の評価方法を取り入れてみましょう。

- 成果とプロセスの両面を評価する

- 積極的にコミュニケーションをとる

- 評価ツールを活用して客観的・効率的な評価をする

順番に解説します。

成果とプロセスの両面を評価する

テレワーク環境では、従業員の働きぶりを目の前で確認できないため、成果とプロセスの両面からの評価が不可欠です。

どのような取り組みや姿勢で業務を進めているかにも注目すると、適切な人事評価につながります。

具体的な評価項目には、以下があげられます。

- 勤務時間の自己管理状況

- チームとのコミュニケーションの頻度と質

- タスクの進捗管理能力・自己管理力

成果のみに重きを置くと、従業員が無理な長時間労働に走るリスクがあり、健康面への悪影響やモチベーションの低下を招くおそれがあります。結果、長期的には生産性の低下にもつながりかねません。

上記のリスクを回避するためにも、プロセス評価を積極的に取り入れて、効率的かつ持続可能な働き方が実現できているかを評価する視点が重要です。

積極的にコミュニケーションをとる

テレワーク環境では対面でのやり取りが難しいため、コミュニケーションの機会を意図的に設けましょう。直接的なやり取りが制限される分、オンライン上での発言や関わり方が、勤務態度を評価する指標になります。

具体的な評価指標には、以下の項目が挙げられます。

- チャットでの発言の質と頻度

- オンライン会議での積極的な発言

- 情報共有の適切さ

- 1on1ミーティングへの参加態度

また、組織の一体感や心理的安全性を高めるために、非公式なコミュニケーション(オンラインランチ会・雑談タイム・共通の趣味に関する会話)への参加も評価の一部としてとらえます。

オンライン上での関わりが、健全なリモートワーク環境の構築に寄与するため、積極的に推奨・評価していくべき領域です。

客観的・効率的に勤務態度を把握するための業務支援ツールを活用する

テレワークでの勤務態度を適切に評価するには、ツールの選定と活用方法が鍵となります。主に活用されるツールは以下の3種類です。

| ツールの用途 | 目的 |

|---|---|

| 勤怠管理ツール | 出勤・退勤を正確に記録する |

| チャットツール | チームの連絡を活発にする |

| タスク管理ツール | チームの連絡を活発にする |

上記のツールを活用すると、データに基づく公平な評価ができます。

ただし、ツールで得られるのはあくまで数値的な側面に過ぎません。評価の際には、面談やフィードバックなどを通じて、質的な評価とのバランスをとることも重要です。

適切な勤務態度の評価が組織力向上の鍵

勤務態度は、成果と並んで従業員の評価に欠かせない重要な要素です。適切に評価することで社内の風紀が保たれ、協調性のあるチームづくりや経営理念の浸透、組織全体の生産性向上にもつながります。

ただし、勤務態度は数値化が難しく主観的な評価になりやすいため、評価基準を具体的に設定して複数の視点から公平に評価する仕組みが必要です。

特にテレワークの普及によって、プロセスやコミュニケーションの重要性がさらに増しており、成果だけでなく働き方そのものを正しくとらえる視点が求められます。

ツールの活用や質的なフィードバックを組み合わせて、従業員の成長と組織力の強化を両立させる評価制度を目指しましょう。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料ebookプレゼント】あしたのチーム®サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】コーチングとは?企業の人材育成を成功させるビジネスコーチングの活用方法

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】知っておきたいボーナスのすべて

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア