「ピグマリオン効果」は、教育者を育成する現場においては頻繁によく使われている言葉です。

このピグマリオン効果をビジネスの現場で活用していこうという動きもあり、主に人材育成の面での効果が期待されています。

ただし、誤った活用方法だと逆効果を招いてしまう恐れもあるので、注意が必要です。

今回は、「ピグマリオン効果」の意味や、期待できる効果、客観的に本当に効果があるのかを解説します。その上で、逆効果となってしまう期待と、正しい期待の方法についても紹介し、ビジネスの人材育成においてやる気を引き出すための活用方法・手順を紹介していきます。

目次

ピグマリオン効果とは?

ピグマリオン効果は、アメリカの教育心理学者ローゼンタールが発表した心理学の用語です。

ローゼンタールの行った実験で、教師が期待をかけた生徒とそうではない生徒の成績には、明らかな違いが見られました。

教師が期待をかけた生徒の方が、学力的な成長が大きいという傾向が表れたのです。

この実験結果から「他者から期待されることによって成長が高まる」という結論が導かれ、この効果をピグマリオン効果あるいはローゼンタール効果と呼ぶようになりました。

正反対の考えは「ゴーレム効果」

ピグマリオン効果が、期待によって人が良い方向に変化する効果を指すものなら、その逆にあたる考えが「ゴーレム効果」です。

つまり、他人に対して悪い印象を以て接することによって、その人が実際に悪い成果の方へ向かう現象を指します。

例えば、教師が生徒に接する際に「この生徒は成績が良くない生徒だ」と思って接すると、その対応が影響して、成績が下がってしまう現象を、ゴーレム効果によるものと考えられています。

ホーソン効果との違い

ホーソン効果は、「注目されている」「観察されている」という事実だけで人が行動を変え成果を上げようとする現象を指します。ホーソン効果は、1920年代から1930年代にかけてアメリカのホーソン工場で行われた照明実験で初めて観察されました。

実験では、照明の変更が労働者の生産性に影響を与えると予想されましたが、実際には労働者は、自分たちが観察されていることに気づいたために生産性が向上したという結果が得られました。この効果は後に「ホーソン効果」として知られるようになりました。

ピグマリオン効果は他者の期待が人の行動やパフォーマンスに影響を与える現象であり、ホーソン効果は人が注目されることで行動を変える現象という点に違いがあります。

ハロー効果との違い

ピグマリオン効果と似ている用語に「ハロー効果」があります。ハロー効果とは、相手の特定の部分に対する評価が、相手全体の評価にまで拡大する心理効果です。例えば、外見の良い人物を見た時に、特に根拠もなく能力が高いと錯覚する現象が挙げられます。このことから、ハロー効果は別名で「後光効果」、「光背効果」とも呼ばれることがあります。

ピグマリオン効果とハロー効果は、どちらも人の認識が元となる効果という点では同じです。しかし、ハロー効果は評価する側の認識が自分の中で拡大していくのに対して、ピグマリオン効果は評価する側の認識・印象が評価される側の認識に影響し、やがて行動にまで影響を及ぼすという違いがあります。

関連記事:ハロー効果についてまとめた記事はこちら

ピグマリオン効果の「ピグマリオン」とは?

そもそもピグマリオン効果の「ピグマリオン」とは、何から由来するのでしょうか?

ピグマリオンとは、ギリシャ神話に登場する王様の名前であり、自らが彫った女性像に恋をした人物として描かれています。

その愛が報われるように祈りつづけていると、女神がその祈りを聞き届けてくれ、女性像に命が吹き込まれ、2人は幸せに暮らしたという神話です。

「期待を持ち続けることで良い結果が訪れる」という神話と、「期待が相手に良いように影響する」という実験結果を結びつけ、ピグマリオン効果と名づけられました。

ローゼンタールが実施したピグマリオン効果の実験内容

ローゼンタールが実施した実験は、サンフランシスコの幼稚園年長児と小学生を対象に、あるテストを実施し、その際に、対象者の先生へ「あるウソ」を伝えることで成績に差が出るのか試したものです。

1度目のテストでは、ただの知能テストにもかかわらず、「児童の成績が将来伸びるかわかるテスト」と先生にウソを伝えました。

その後、「成長が期待できる児童とできない児童」に分けたテスト結果を先生に見せました。

ただ、その結果は全くのデタラメで、20%ほどの生徒をランダムに「成長できる生徒」として選んだリストでした。

そして、8ヶ月後にもう一度、知能テストを同じ児童に実施したところ、まったくランダムに選ばれたはずの20%の高期待児童の知能が大きく伸びる結果となり、学習への興味や自主性などにも向上が認められたのです。

実験結果からわかるピグマリオン効果とは

このようなローゼンタールの実験結果から、ランダムに選ばれた児童に対して、他者である先生が「成長が予測される児童」として期待をかけたことによって、実際の児童の成長が促されたとの仮説を立てられます。

また、この結果から、ピグマリオン効果は、知能のように数値で表されるものだけではなく、勉強に対する自主性などの内面に関わる部分についても、成長を促すことができる可能性があることがわかりました。

それが、知能向上に寄与したのではないかとも考えられます。

もし、ピグマリオン効果を、企業における人材育成に上手く活用することができれば、意欲的かつ積極的に業務を遂行する社員を増やすことにつなげられるでしょう。

ビジネスにおけるピグマリオン効果の具体例

ビジネスの現場でも、ピグマリオン効果はさまざまな形で見られます。以下に、その具体例を3つ挙げます。

新入社員に対して期待を寄せる

上司が新入社員に対して将来的な昇進の可能性を示唆し、その人材に期待を寄せると、その新入社員は自己成長や業務への熱意を高める傾向にあります。逆に、低い期待を持たれた従業員は、自己成長やパフォーマンスの向上に消極的になる可能性があるでしょう。

営業チームの目標設定

ピグマリオン効果は、チームの目標設定にも関連しています。営業部門のマネージャーやリーダーがチームに対して適切かつ高い目標を設定すると、チームメンバーはその目標を達成するために努力する傾向があります。逆に、目標を設定しない、もしくは目標が低すぎる場合は、チームメンバーの努力する意欲が低下する可能性があるでしょう。

関連記事:目標設定についてまとめた記事はこちら

フィードバックの影響

上司からのフィードバックも、ピグマリオン効果と関連しています。ポジティブなフィードバックを受けた従業員は、自己肯定感や自信を高め、より良いパフォーマンスを発揮する可能性があります。逆に、ネガティブなフィードバックを受けた場合は、自己肯定感やモチベーションが低下し、パフォーマンスに影響を与える可能性があるでしょう。

ピグマリオン効果は本当にマネジメントに役立つのか

ピグマリオン効果を学ぶ方の中には、「ピグマリオン効果は本当にマネジメントに役立つのか」と思われる方も少なくはないでしょう。人の期待や働きかけが、社員のマネジメントへいかに活用できるかについて、「ピグマリオン・マネジメント」を提唱したJ・スターリング・リビングストン教授の考えを見てみましょう。スターリング・リビングストン教授の主な考え方は下記の通りです。

- 上司の部下に対する期待や扱い方の内容によって、部下の仕事のパフォーマンスや昇進はほとんど決められる

- 優秀な上司は「高いパフォーマンスを発揮し、目標を達成できる」という期待感を部下に抱かせる能力がある

- 無能な上司は上記のような期待感を部下に抱かせることができず、部下のパフォーマンスは上がらない

- 部下は上司から自分へ期待されている内容についてしか仕事をしない傾向が強い

このように、上司の期待のかけ方によって部下のパフォーマンスは大きく左右され、ピグマリオン効果を踏まえてマネジメントを行うことは大切であると主張しました。

期待は逆効果?ピグマリオン効果が発揮されない理由とは

ただ、ピグマリオン効果には、「効果がある」と考えている学者ばかりではなく、のちに再実験したものから「再現性がない」として、各所から批判を浴びている面もあります。

再実験で失敗した理由の1つとして、「期待とは何か」が明らかにされていなかった点が挙げられるでしょう。

そもそも、期待とは、期待する側の主体が大いに関与するため、期待する側の考え方によって変化するものです。

例えば、「相手の主体性を下に得意なところが伸びるように」と促すのも期待ですし、「大手の企業に就職してほしい」など、一方的に理想とする理想像を押しつけることも一種の「期待」です。

もし、後者のような期待を相手に向けた場合、本人が望んでいないことであれば、無理やり押しつけることになり、「同じ期待」であっても、ピグマリオン効果とは逆の結果を生み出してしまう可能性があります。

ピグマリオン効果を本当に発揮させるための”期待”とは

それでは、ピグマリオン効果を最大限に生かしていくためには、どのような期待をかけることが正解なのでしょうか?

先ほどのような一方的な理想像を押し付ける期待ではなく、「本人の自主的なやる気を引き出す期待」「期待を表す行動」について、人材を育成する側はきちんと意識・把握する必要があります。

ピグマリオン効果の出やすい期待と、出にくい期待による実際の行動の特徴には下記が挙げられます。

期待する側の特徴 |

|

| ピグマリオン効果の 出やすい期待 |

|

| ピグマリオン効果の 出にくい期待 |

|

人材育成をする側は、ピグマリオン効果の出ない、むしろ逆効果である期待をかけないよう注意しながら、人材の育成を促す期待の方を行動で示すように心がけましょう。

ピグマリオン効果で仕事のやる気を引き出す!人材育成の具体的な4つの手順

ピグマリオン効果は、ビジネスの現場においても部下の人材育成に生かすことができます。

人材育成に生かすための具体的な4つの手順について見ていきましょう。

キャリア・目標を立てる

ピグマリオン効果を人材育成に生かすためには、まずは対象者自身に今後のキャリアプランや目標を立ててもらうことが肝心です。

この際に気をつけておきたい点は、対象者が本当に感じていないことを人材育成側の都合で、無理やり引き出そうとするのを避けることです。

あくまでも、本人の自主的な取り組みを見守り、人生の目標と結びつける視点で考えてもらうようにしましょう。

目標達成に向けた現状の立ち位置を明示

目標を立てた後には、定期的に、対象者となる人物の業務範囲や期待されていることが何かを具体的に明示していきます。

キャリアプランのなかにおいて、対象者が今、どの立ち位置にいるのかを説明してあげましょう。

特に、長期のジョブローテーションでほかの部署を回っている場合などには、「なぜこの業務が必要なのか」「どのようなプランであるのか」といった点を伝えることが大切です。

目標達成までの過程にあたる仕事を褒める

対象者自身が定めた目標を達成してもらうためには、どの部分の仕事を担っているのかをクリアにしたうえで、本人が努力している部分や達成できた部分を褒めることが大切です。

そして、今後に期待していることも合わせて伝えましょう。

ただし、自分にとって価値がないと思っていることを他人から褒められても、素直に受け止められなかったり喜びを感じられなかったりする人もいるので、その点は注意しながら「認めている」ということを表現するとより効果的です。

公平な人事評価制度を構築する

部下に対して単に期待するだけでなく、公正・公平な人事評価制度にもとづいて対象者を評価することも大切です。

きちんと公平な制度の下に、評価を受けて、良い点や改善点の指摘を受けているといった環境を育んでいくことが望ましいといえます。

公平な人事評価制度の仕組みが社員に周知されていない場合には、「頑張っても評価にはつながらない」といった誤った認識を与えてしまう恐れもあるので注意が必要です。

直属の上司や教育担当者だけが意識を変えて対象者の評価を下すのではなく、人事評価制度のクラウドシステムなどを導入することで評価の仕組みそのものを可視化することも重要でしょう。

評価の公平性を担保しつつ、業務負担の軽減にもつながるはずです。

関連記事:人事評価制度についてまとめた記事はこちら

ピグマリオン効果を発揮させるための注意点

ピグマリオン効果を上手に発揮させるためには、いくつかの注意点があります。ここでは主な4つの注意点を紹介します。

多様な価値観を認める

ピグマリオン効果を促進するためには、上司やマネージャーに多様な価値観を受容する姿勢が必要とされます。ピグマリオン効果を効果的に発揮するためには、適切な期待を部下にかけることが重要です。固定概念にとらわれていたり、一面的な部分の価値に重きを置いたりしていると多様な人材の肯定的な面を見つけるのは難しいでしょう。ダイバシティやインクルーシブについて体系的に学び視点を養うことが大切です。

ポジティブな視点を持つ

ピグマリオン効果を引き出すためには、上司やマネージャーはポジティブな視点を持つことが必要です。さまざまな背景や性格、モチベーションの源を持つ部下に対して良い点を見出し伸ばすことでピグマリオン効果は発揮されるでしょう。ひとつの物事には多かれ少なかれポジティブな面とネガティブな面、両方があることを理解し、改善点は示しながらもポジティブな面を部下に伝えることが重要です。

柔軟性を持つ

ピグマリオン効果を発揮させるためには、上司やマネージャーは柔軟性を持ちつつ部下を育成することが大切です。例えば、仕事上、部下には責任をもって仕事を遂行してもらうことが重要ですが、責任感について期待を持ちすぎるがゆえに追い詰められストレスを感じてしまうケースもあるでしょう。期待を持つことは大切ですが、ある程度の柔軟性を持って接することが必要となります。

チームで高め合う

ピグマリオン効果を発揮させるためには、チームで目標や課題を共有し、チームワークを高めながら進めることも重要です。チームのメンバーそれぞれがチーム全体のどこの成功に貢献しているのか理解し、協力し合って目標達成に取り組むことで、互いにモチベーションを高めることができます。

ピグマリオン効果を上手にビジネスで生かす具体例

ここではさらに、ピグマリオン効果を上手くビジネスに活かすための具体例を紹介します。

適切な目標設定を促す

ピグマリオン効果を活用するためには、適切な目標設定を促すことが重要です。マネージャーは部下と共に目標を設定し、それが現実的かつ挑戦的なものであることを確認します。さらに、目標の進捗状況を両者で確認しながら、よい点は認め、改善点は目標を再設定することで部下はモチベーションを高め、目標達成に向けて努力することができるでしょう。

裁量を与える

ビジネスでピグマリオン効果を活用するには、従業員に裁量を与え期待を示すことも一手です。上司が部下に業務の裁量を委任し、自らの判断と責任を持つことを許容すると、部下は自信を持ち、自己成長やパフォーマンス向上に向けて積極的に取り組むようになりやすいでしょう。

1on1に活かす

ピグマリオン効果は1on1ミーティングに活かすと効果的です。1on1ミーティングは上司が部下と個別にミーティングを行うことでコミュニケーションを深め、部下の成長を促します。1on1ミーティングの際、ピグマリオン効果を意識して適切なフィードバックやサポートを提供することで、従業員はモチベーションを高め、パフォーマンスを向上させることができるでしょう。

関連記事:1on1についてまとめた記事はこちら

こまめなコミュニケーション

ピグマリオン効果を活用するためには、こまめなコミュニケーションが重要です。上司が部下と定期的にコミュニケーションを取り、ピグマリオン効果を意識しながら進捗状況や課題について共有し、フィードバックを提供することで、ピグマリオン効果はその効果を十分に発揮するでしょう。

関連記事:コミュニケーション能力についてまとめた記事はこちら

「正しい期待」で、ピグマリオン効果を最大限に発揮しよう!

ピグマリオン効果は正しい認識のもとで活用すれば、ビジネスの現場において人材育成に役立てられます。

しかし、誤った使い方をしてしまうと社員の意欲を低下させてしまうことにもなるので注意が必要です。

公平な人事評価制度の仕組みを整えたうえで、社員それぞれに目標を持ってもらい、正しい期待を寄せていくようにしましょう。

人材育成・人事評価を効果的に行っていくためには、評価者・被評価者のコミュニケーションが大切となります。きめ細かなやりとりが行えるよう、クラウドシステムを導入してみることも一つの手段です。

人事評価制度の構築は人材育成の両輪

ピグマリオン効果とは、他者から期待されることによって成長が高まるという効果です。ピグマリオン効果は、ビジネスの現場でも応用することができ、人材開発の点で役立ちます。本記事では、ピグマリオン効果の実証実験や、正しい期待の方法についても触れながら、人材育成においてピグマリオン効果をどのように活用すべきなのかについても解説してきました。

ところで、人材育成を行うためには、ピグマリオン効果のような手段を意識することも大切ですが、同時に人事評価制度の見直しも不可欠です。人材育成のための施策の導入と合わせて人事評価制度も整えれば、高い成長効果が見込めます。以下の資料は、人事評価制度の役割や活用方法について解説したものです。経営者や管理者、人事担当者はぜひご覧ください。

人事評価制度の「いまとこれから」

人事評価制度サービスをリードし続けるあしたのチームが考える人評価制度の「いまとこれから」、深い洞察とエビデンスに基づいた最新のレポートをダウンロードいただけます。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

人事評価制度の役割とこれから〜基礎編〜

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

人事評価制度の役割とこれから〜応用編〜

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

人事評価を制度化する意義

人材育成に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

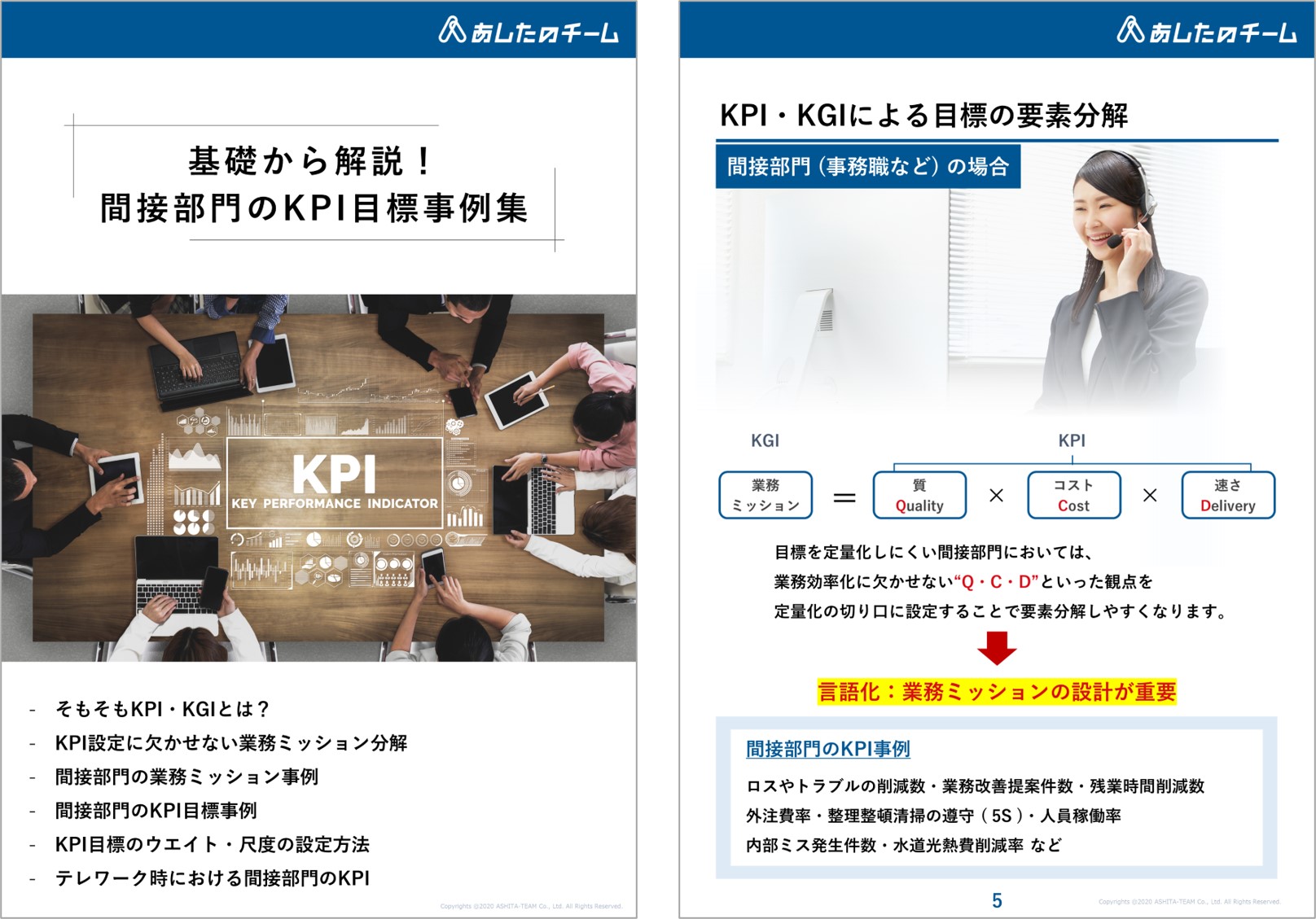

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】従業員の潜在能力を引き出す、すごい仕組み

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア