従業員の成長や組織の成果を最大化するうえで、「フォローアップ」は欠かせない取り組みです。

単なる研修や面談にとどまらず、定期的な支援やコミュニケーションを通じてスキル定着や離職防止、信頼関係の構築に貢献します。

本記事では、フォローアップの基本概念から具体的な方法、注意点まで詳しく解説します。人材育成や組織強化を目指す企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

フォローアップとは

フォローアップとは、一度実施した学習や活動に対して、その効果を確認・強化するために後から支援や追跡を行うことです。

人事分野では、社内研修やトレーニングを受けた後にフォローアップを実施することで、社員の理解度を深め、スキルの定着を図ることが目的とされています。

ちなみに広義では、「一度行ったことの効果を強化するため、同じことを再度行い進展を調べること」などを意味します。

フォローアップは人事分野に限らず、スポーツや教育など幅広い分野で使われる言葉です。

フォローアップとフォローの違い

人事分野では「従業員の足りない部分や失敗を補うこと」をフォローと表現します。

一方で「従業員に特定の事柄を徹底させるために、継続的に支援や追跡を行うこと」をフォローアップと呼びます。

例えば、従業員が業務でミスをした際にサポートをするのがフォロー。 その後、同じ失敗を繰り返さないための改善策を、一緒に考えるプロセスがフォローアップです。

従業員の成長、ひいては企業の成長を実現するためにはフォローとフォローアップ両方の視点が欠かせません。

ストレスチェックもフォローアップに該当するのか

従業員のストレスチェックも、フォローアップの一環として捉えられることがありますが、厳密に言えばストレスチェックは企業の「義務」です。 2015年12月から従業員が50名以上いる企業には、ストレスチェック制度に基づき、年に1回のストレスチェックの実施が義務づけられました。

従業員数が50名未満の企業(事業場)については、現在は努力義務(実施が望ましい)とされていますが、今後は義務化される方針が示されており、将来的には対象範囲が拡大される見込みです。

そのため、企業規模にかかわらず、早期からストレスチェックに取り組むことが推奨されます。

近年、増加傾向にある従業員のメンタルヘルス不調のリスクを軽減し、職場の環境を改善することが離職率の改善にもつながります。

フォローアップを行う5つの目的

企業が積極的にフォローアップを行う目的は、以下の5つです。

- 会社への帰属意識を高める

- スキルの定着度を高める

- 従業員の離職率を改善する

- 仕事の成果向上につながる

- 信頼関係を構築する

フォローアップの目的を理解して、自社への導入を検討しましょう。

1. 会社への帰属意識を高める

多くの企業にはそれぞれ企業理念があるものですが、従業員がその存在を入社時に把握していても、実際に浸透しているかどうかは別の話です。

企業理念は一度示しただけでは浸透しにくいため、繰り返しフォローアップを行い、徐々に定着を図る必要があります。

企業理念がしっかりと浸透すれば従業員の帰属意識が高まり、生産性の向上にもつながります。後述する「エンゲージメント」とも深く関係する重要な目的です。

2. スキルの定着度を高める

当然ながら、業務に必要なスキルは、一度の研修だけで身に付くものではありません。

定期的にフォローアップを実施し、どこでつまずいているのかを把握しながらスキルの定着状況を確認すると、従業員の確かなスキルアップを促せます。

3. 従業員の離職率を改善する

特に、入社後3年間に行うフォローアップは、従業員の離職防止に効果的です。近年では「新卒者の離職率が高い」と各所で指摘されており、多くの企業や組織が改善に頭を悩ませています。

新卒者の離職理由には「人間関係がよくなかった」「職場環境に馴染めなかった」などの声が、多く聞かれます。

人間関係や環境が原因の離職であれば、周囲の適切なフォローアップによって、離職に至る前に改善できる可能性もあるでしょう。

4. 仕事の成果向上につながる

フォローアップは、個々の従業員やチーム全体の成果向上にも貢献します。定期的な進捗確認と適切な軌道修正は、効率的な業務遂行に欠かせない要素です。

例えば、プロジェクトの途中でフォローアップミーティングを実施し、各工程の品質状況や課題を共有・確認します。非効率な工程が見つかった場合は原因を分析し、業務フローの見直しや品質管理体制の強化など、具体的な対策を講じます。

この過程では、上司が適切な助言や支援を行い、必要に応じてプロセス改善や業務の進め方の見直しを促すことが主な役割です。

フォローアップを継続することで、組織全体の業務効率と品質が向上し、持続的な改善サイクルの確立につながっていきます。

5. 信頼関係を構築する

フォローアップは、組織内の信頼関係を構築・強化する重要な基盤です。

特に、1on1ミーティングなど定期的なコミュニケーションの場を通じて、上司と部下の相互理解が深まれば、強い信頼関係が育まれます。信頼関係があれば、社員は心理的安全性を感じやすくなり、自由な意見交換や相談もしやすくなります。

結果、自然と助け合いの意識が芽生え、メンバー同士の協力体制も強化されるでしょう。チーム内の良好な関係性は、社員一人ひとりのエンゲージメント向上につながり、組織全体の活性化を促進します。

フォローアップを怠るとどうなる?

フォローアップを怠ると、以下のような問題が生じるおそれがあります。

- チーム内の関係が悪化する

- 業務の効率が低下する

- 社員の成長の機会を逃す

- 社員のモチベーションが低下する

順番に解説します。

1. チーム内の関係が悪化する

フォローアップが不足すると、チーム内の関係悪化につながるリスクがあります。上司からのフィードバックが不十分な場合、部下は不満や不安を抱きやすくなるでしょう。

また、相談の機会がないと従業員は孤立感を深めてしまい、メンバー間の連携も取れずにミスや不信感が生じやすくなります。

結果、チーム全体の雰囲気が悪化し、パフォーマンスの低下を招くおそれがあります。

定期的なミーティングや声かけでオープンな対話を促し、相互理解を深めることが良好な関係維持に不可欠です。

2. 業務の効率が低下する

フォローアップを怠ると、業務効率の低下を招くおそれがあります。進捗管理が不十分になり、遅延の発見が遅れることで、原因の特定や対策の実施が難しくなるためです。

また、チーム内での情報共有が不足すると、作業の重複や手戻りが発生しやすくなり、個人または組織全体のパフォーマンス低下につながります。

業務効率の低下を防ぐには、定期的な進捗確認・情報共有・課題の早期発見などのフォローアップが不可欠です。 業務の無駄を省いて効率を高めるためにも、継続的なフォローアップは組織運営で重要な役割を果たします。

3. 社員の成長の機会を逃す

フォローアップの不足は、従業員の成長機会を損なう要因です。定期的な評価や振り返りの機会がないと、従業員は自身の強みや課題を正しく把握できず、問題点が見過ごされてしまいます。

また、新たに学んだ知識やスキルもフォローアップがなければ定着せず、十分に能力を発揮できなくなるおそれがあります。

フォローアップが得られない環境では、従業員が自身の成長の方向性を見失い、キャリアアップの機会を逃してしまうでしょう。

4. 社員のモチベーションが低下する

フォローアップの欠如は、従業員のモチベーション低下を引き起こす要因です。適切な評価やフィードバックがないと、自身の貢献が認識されていないと感じ、仕事への意欲を失ってしまいます。

また、キャリア開発に関する対話や支援が不足すると、将来の成長機会に対する不安が募りやすくなります。結果、「自分の頑張りは誰にも理解されていない」「この環境では成長できない」と感じ、転職を考えるきっかけになることもあるでしょう。

従業員の意欲を維持・向上させるためには、定期的なフィードバックや成長支援の機会が不可欠です。

離職率が高くなる5つの原因

厚生労働省の調査やさまざまな企業の事例から、離職率が高い企業には以下の共通点が見られます。

- 賃金が低い

- 休みが少ない

- 勤務時間が長い

- 人間関係のストレスがある

- 企業に将来性を感じない

離職率が高くなる原因を理解して、適切なフォローアップにつなげましょう。

1.賃金が低い

賃金の低さは、従業員の離職を促す要因の一つです。生活費の上昇や将来への経済的不安が高まるなか、働きに見合った報酬が得られなければ、従業員の不満は蓄積されていきます。

また、給与水準が低い企業では優秀な人材ほど自身の市場価値を意識し、よりよい条件を求めて転職を検討する傾向があります。

このような人材の流出を防ぐには、競争力のある賃金水準の維持と、公平で透明性の高い評価・報酬制度の整備が欠かせません。

そのためにも、フォローアップ面談などを通じて従業員の賃金に対する意見を丁寧に聞き取り、可能な改善策を検討する姿勢を示すことが重要です。

2.休みが少ない

休日が少なく、有給休暇も取得しにくい職場環境は、従業員の心身に影響を及ぼします。

例えば、繁忙期や夏季に休めない・突発的な休みも取りにくいなど、柔軟な休暇取得が困難な状況は従業員の負担が増大する原因です。十分な休息が取れなければ疲労が蓄積し、集中力の低下や健康状態の悪化を引き起こすリスクが高まります。

さらに、長時間労働や休日出勤が常態化すると、家族との時間や趣味などプライベートの確保も難しくなります。

ワークライフバランスが重視される現代で、休暇が取りにくい職場環境は転職を考えるきっかけになりやすいです。

企業は従業員の休暇取得状況を把握し、フォローアップ面談等で希望や障壁を聞き取ります。その上で、柔軟な休暇制度の導入や取得しやすい職場風土の醸成に努めることが重要です。

3.勤務時間が長い

長時間労働の常態化は、従業員の健康と生活の質を著しく損なう原因です。過度な時間外労働などが原因で十分な休息が取れないと、業務効率や判断力が低下し、さらに長時間労働を招く悪循環に陥りやすくなります。

また、家族との時間や趣味の時間が失われることで、ワークライフバランスが崩れて生活全体の満足度が低下します。単なる時間の問題にとどまらず、従業員のキャリア形成や人生設計にも深刻な影響を及ぼしかねません。

このような状況に改善の兆しが見られない場合、従業員はより健全に働ける環境を求めて転職を検討するようになるでしょう。

企業は勤怠データ分析で実態を把握し、フォローアップで意見を聞きましょう。業務効率化や適正な人員配置、時間管理意識の向上などの対策が不可欠です。

4.人間関係のストレスがある

職場の人間関係は、従業員の職場生活に影響を与える重要な要素です。上司や同僚との関係悪化や、ハラスメントが存在するような職場環境では、従業員は深刻なストレスを抱えることになります。

人間関係のストレスを抱える要因には、以下のような状況が考えられます。

- 同僚からの無視や陰口

- 部署間の連携不足による軋轢

- チーム内での情報共有の不足や対立

- パワーハラスメントやセクシャルハラスメント

- 上司からの過度な叱責や否定的なフィードバック

人間関係のストレスは、従業員の仕事に対する意欲や生産性を著しく低下させます。問題を放置したり、ストレスが長期化したりすれば、うつ病などの精神疾患の発症につながるおそれがあります。

また、こうした心身の不調や職場への不信感が、休職や離職といった深刻な事態に至るケースも少なくありません。

したがって、フォローアップ面談などを通じて従業員の状況を詳細に把握し、コミュニケーションの活性化や相談窓口の設置など、具体的な改善策を継続的に実行していく必要があります。

5.企業に将来性を感じない

業績の低迷や不明確な経営戦略によって、企業の将来性に不安を感じた従業員が離職を検討するケースも少なくありません。

特に若手や中堅社員は、キャリアアップの機会や昇進基準が不明確だと、自身の市場価値に対する不安を抱きやすくなります。結果、より魅力的なキャリアパスや成長機会を提供する企業への転職を視野に入れるようになります。

そのため、経営陣が明確なビジョンを示し、従業員一人ひとりに対して丁寧なキャリア支援を行う姿勢が不可欠です。

フォローアップ面談やキャリア面談を通じて従業員のキャリアプランに寄り添い、研修制度の充実や挑戦機会を提供しましょう。

フォローアップの具体的な4つの内容

従業員の離職を防ぐだけでなく、スキルの定着や成長を促す手段としてフォローアップが有効です。

ここでは、フォローアップの具体的な方法を4つ紹介します。

- フォローアップ研修の実施

- 人事担当者による面談

- 直属上司による面談(1on1)

- メンター制度の導入

以下で紹介する方法を、ぜひ取り入れてみてください。

1. フォローアップ研修の実施

研修後に一定期間を置いて実施する「フォローアップ研修」は、研修内容の定着を促すほかに、実務で生じた疑問や課題の解消を目的としています。

ただし、研修は従業員同士が競い合ったり、研修内容の理解度によって優劣をつけたりする場ではありません。実際に「フォローアップ研修」と聞くと、身構えたり緊張したりする従業員もいます。

そのため、事前にリラックスした雰囲気で参加できる研修であることを、丁寧に伝えましょう。

具体的なフォローアップ研修の内容には、以下の活動が挙げられます。

| カテゴリ | 具体的な活動例 |

|---|---|

| 研修内容の復習 | ・クイズ形式 ・グループディスカッション |

| ロールプレイング | ・営業トーク ・接客対応 |

| ケーススタディ | ・実際の事例を基にしたグループワーク |

| 目標設定と振り返り | ・個人目標 ・チーム目標 |

上記の活動を通じて、従業員が安心して参加できる、前向きな学びの場をつくることが重要です。

2. 人事担当者による面談

フォローアップの方法として効果的なのが、人事担当者による面談です。研修や業務開始後に定期的に面談を行うことで、従業員が抱えている課題や不安、業務上の悩みなどを早期に把握できます。

特に入社間もない新入社員や、部署異動・昇進直後の社員に対しては、本人の適応状況や業務理解の程度を確認する絶好の機会です。

必要に応じてアドバイスや支援を行うことで、定着率やモチベーションの向上にもつながるでしょう。

また、面談を効果的に行うためには、評価だけでなく双方向のコミュニケーションを意識します。上からの一方的な指摘ではなく、従業員の声に耳を傾け、信頼関係の構築を図りましょう。

3. 直属上司による面談(1on1)

直属の上司による1on1ミーティングは、効果的なフォローアップ手段です。現場での業務やチームの動きをよく理解している上司だからこそ、部下の課題や悩みに具体的かつ現実的に対応できます。

面談では「現在の課題は何か?」「仕事に対する思いや不安はあるか?」などを問いかけると、部下の現状把握に役立ちます。

しかし、マニュアル通りに質問するだけでは、形式的なやり取りにとどまってしまうおそれがあるため注意しましょう。何より大切なのは、上司が部下の成長を真剣に願い、安心して本音を話せる雰囲気をつくることです。

傾聴・共感・対話を通じて信頼関係を築く姿勢が、部下の意欲や主体性を引き出し、心の通った有意義な1on1を実現します。

4. メンター制度の導入

メンター制度とは、新入社員や若手社員が抱える課題や悩みに対して、年齢や社歴の近い社員が助言を行う制度のことです。通常の上司との面談とは異なり、メンターは別の部署に所属する社員が担当します。

同じ部署に所属していないからこそ、メンティ(助言を受ける側)は本音を話しやすく、より客観的な視点からアドバイスを行いやすいメリットがあります。

上下関係にとらわれない対話の場として、若手社員の不安を軽減しながらスキルの定着や成長を促せる有効な手段です。

フォローアップを実施するべき4つのタイミング

フォローアップを実施するべきタイミングは、 大きく分けて下記4つです。以下で、それぞれどんな内容のフォローアップを行うべきなのか、簡単に解説します。

- 新入社員の入社から3ヶ月後

- 新入社員の入社から1年後

- 従業員の異動時

- 従業員の中途採用時

それぞれのタイミングで、どのようなフォローアップを行うべきなのかを解説します。

1.新入社員の入社から3ヶ月後

入社から3ヵ月後のフォローアップは、新入社員の課題や悩みを把握し、企業・組織へ適応できるように支援することが目的です。

3ヵ月も経つと、仕事内容や職場の人間関係にも徐々に慣れ始め、仕事が楽しくなってきたと感じる人もいるでしょう。一方で、入社前に抱いていたイメージとのギャップに気付き、新たな悩みや不安を抱えるケースも少なくありません。

人事担当者や直属の上司との面談を通じて、新入社員の悩みに寄り添い、必要なサポートの実施が重要です。

また、フォローアップ研修では、新入社員が設定した目標の達成状況を発表するプレゼンテーションが行われることもあります。仕事の進め方を再確認したり、業務を通じて感じた課題を共有したりする場としても活用されます。

2.新入社員の入社から1年後

入社から1年後のフォローアップは、現場での経験を踏まえた総合的な振り返りを行います。1年間で業務内容に変化があったり、部下をもつ立場になっていたりとステップアップを経験している場合もあります。

そのため、入社から1年後のフォローアップは、新たな目標設定を行う場としても有効です。

まだ部下がいない場合でも、「今後は先輩として、後輩を指導する立場になることが期待されている」と伝えると、次のステージへの意識づけを行う機会にもなります。

これまでの成長を認めて、次の役割やキャリアの方向性を前向きに話し合うことが大切です。

3.従業員の異動時

異動を控えた従業員に対して、新しいポジションでどのような業務を担当するのか、会社としてどのような期待をしているのかを、面談で丁寧に伝えましょう。

あわせて、新しいポジションで得られる経験やメリットを共有し、異動に対する前向きな気持ちを引き出すことも、モチベーション向上のために有効です。

また、異動後に一定期間が経過した従業員には「異動前とのギャップはないか」「新しい職場環境で無理なく働けているか」などを丁寧にヒアリングしましょう。

異動は、環境や人間関係の変化に適応する必要があるため、新しい職場に早く馴染めるように継続的なサポートが重要です。

4.従業員の中途採用時

中途採用で入社した従業員に対しては、入社前にやりたかったことと実際の業務にギャップが生じていないかを確認しましょう。

現在の仕事ぶりについてフィードバックを伝えたい気持ちもあるかもしれませんが、面談では「ギャップの有無」の確認を優先してください。冒頭でフィードバックを行うと、従業員が萎縮してしまい、その後に本音を話しづらくなるおそれがあります。

その他、面談では「新しい同僚や上司と円滑にコミュニケーションが取れているか」など人間関係の確認も重要です。

あわせて「〇ヵ月後にはどのような姿を目指してほしいか」など今後の期待を伝えると、本人の成長意欲や目標意識を高めることにもつながります。

フォローアップ研修の具体的な内容・実施例

面談のほかにも、フォローアップの要となるのが「フォローアップ研修」です。

ここでは、フォローアップ研修の具体的な内容・実施例を紹介します。

- 新入社員研修の復習

- 課題点を振り返る

- プレゼンテーションを行う

- キャリアプランを作成する

フォローアップ研修を行う際の、参考にしてください。

新入社員研修の復習

入社時に実施したコミュニケーション研修やビジネスマナー研修などの内容を、あらためて復習します。

ただし、単にプログラムを繰り返すのではなく、研修で学んだことを実際の業務でどのように活かしているかを共有し合う場にするのが望ましいです。

理解を深めるだけでなく、他の従業員の実践事例からも学びを得られるでしょう。

課題点を振り返る

継続的に行うフォローアップ研修では、業務を遂行するうえでの課題やまだ十分ではないと感じているスキルなどを、その都度洗い出していきます。

グループワークも有効で、自分ひとりでは気付けなかった強みや課題を、他者との対話を通じて新たに発見するきっかけとなるでしょう。

プレゼンテーションを行う

自分の課題点が明確になったら、明日からどのように業務へ活かしていくかをプレゼンテーションで発表します。

重要なのはうまくプレゼンすることではなく、インプットした情報をアウトプットすることです。

発表という形で言語化・共有すると、課題や目標がより明確になり、自身の行動にもつながりやすくなります。

キャリアプランを作成する

研修に参加する従業員には「何のために働いているのか」「中長期的にどのような目標を掲げているのか」を明確にした、キャリアプランを作成してもらいましょう。3年後、5年後……と長く会社で働き、着実にステップアップしてもらうためのモチベーション向上が狙いです。

また、キャリアプランの共有を通じて、従業員の価値観や目指す方向性を深く理解するきっかけにもなります。

ただ漠然と働いているだけでは、従業員のエンゲージメントは低下しやすく、離職につながるおそれもあります。

キャリアプランの作成は、長期的に見て従業員の離職を防ぐ効果も期待できる取り組みです。

フォローアップを効果的に行うための3つのポイント

ここでは、フォローアップを効果的に行うためのポイントを3つ紹介します。

- 管理職研修を行う

- フォローアップを受けている人の意見を集める

- フォローアップに役立つツールを活用する

以下で紹介するポイントをおさえて、フォローアップを効果的に進めましょう。

1. 管理職研修を行う

実際にフォローアップを行う人事担当者や管理職が、適切な対応を行えるように適宜研修を実施しましょう。

研修では、具体的なフォローアップのテクニックだけでなく、日頃から新入社員・若手社員・部下とどのように接するべきかを学ぶ必要があります。

また、管理職としての適切な振る舞いなども理解したうえで、適切なフォローアップにつなげましょう。

2. フォローアップを受けている人の意見を集める

フォローアップを受けている従業員からは、定期的に意見を集めましょう。

どのような支援が求められているのか、次回のフォローアップ研修では何を重視すべきかなどを把握するのに役立ちます。

例えば、フォローアップ研修の後にアンケートを実施し、研修内容の理解度を確認するとともに、フォローアップに対するさまざまな意見を集めるのが効果的です。

3. フォローアップに役立つツールを活用する

ツールの活用が、効果的なフォローアップの助けになるでしょう。

フォローアップを行う際は、以下のツールの活用がおすすめです。

| ツール | 概要・用途 |

|---|---|

| 1on1記録用のシート・テンプレート | 面談の内容や従業員の課題、アクションプランなどを整理しやすくなる |

| 勤怠管理システム | 従業員の長時間労働を可視化する |

| 人事システム・タレントマネジメントシステム(TMS) | 個人のスキルやキャリア情報を一元管理し、適切なタイミングでのフォローアップが可能になる |

| アンケートツール | 研修後や定期フォローのフィードバック収集に便利 |

| チャットツール・社内SNS | 日常的なフォローや声かけを気軽に行える |

上記のツールをうまく使うことで、従業員一人ひとりの状況を継続的に把握しやすくなり、タイムリーかつ個別性のある支援が実現できます。

現場に合ったツールを選定し、仕組みとして継続できる形で運用していきましょう。

フォローアップの注意点4つ

最後に、フォローアップの注意点を4つ解説します。

- 過剰なフォローアップに注意する

- 一方的な連絡にならないようにする

- プライバシーに配慮する

- 目的を明確にする

従業員のモチベーション低下や離職を防ぐためにも、以下で解説する注意点をよく理解して運用しましょう。

1. 過剰なフォローアップに注意する

フォローアップは重要ですが、頻度が過剰になると逆効果になることがあります。管理が細かすぎると、従業員の意欲や業務効率を損なうおそれがあるためです。

例えば、業務の進捗報告を頻繁に求めるような場合、部下は「監視されている」と感じてしまいます。また、過度な管理は自主性や創造性を阻害し、受け身の姿勢や指示待ちの態度を助長する原因です。

報告や面談に時間を取られることで本来の業務に集中できず、効率の低下を招くおそれもあります。

大切なのは、従業員の経験や能力に応じてフォローアップの頻度や方法を調整し、適度な裁量を与えて自律性を促すことです。

適切な距離感を保ちながら、必要なサポートを柔軟に提供する姿勢を心がけましょう。

2. 一方的な連絡にならないようにする

フォローアップは一方的な指示ではなく、双方向のコミュニケーションが基本です。

一方的なアドバイスや自分の考えの押しつけは、かえって反発を招くおそれがあります。

面談ではまず、相手の話を丁寧に聞き、理解に努めることが大切です。そのうえで質問やフィードバックを行う際には、「◯◯はどうだろうか?」など、提案型の表現を用いることでより柔らかく受け入れられやすくなります。

相互理解と尊重をベースに信頼関係を築き、従業員の成長を後押しするようなコミュニケーションを心がけましょう。

3. プライバシーに配慮する

フォローアップでは、私的な情報に触れることが多いため、プライバシーへの配慮が欠かせません。面談で得た悩みや家庭の事情などの個人情報は、本人の同意なく第三者に伝えず適切に管理し、守秘義務を徹底しましょう。

特に、メンタルヘルスやハラスメントに関する相談は慎重な対応が求められます。必要に応じて、社内外の専門家との連携も検討してください。

4. 目的を明確にする

フォローアップを行う際は、「何のために実施するのか」を明確にしましょう。目的が曖昧なままだと焦点が定まらず、期待する効果が得られにくくなります。

例えば「新入社員の早期戦力化」や「スキルの定着・向上」など、具体的な目標を設定したうえで、それに合った方法やタイミングを検討します。

また、目的は従業員にも忘れずに共有しましょう。「なぜ面談や研修を行うのか」という意図が伝われば、従業員もより積極的に関わりやすくなります。

目的の明確化と共有は、フォローアップの方向性を定めるだけでなく、共通認識の形成や評価の透明性にもつながります。

適切なフォローアップで優秀な社員を育成しよう

フォローアップは、社員のスキル定着やモチベーション維持、信頼関係の構築を通じて組織の成長に直結する取り組みです。

面談や研修、ツールの活用などを通じて適切なタイミングで従業員を支援すれば、離職の防止や成果向上にもつながります。

また、目的の明確化やプライバシー配慮などの運用面にも十分な配慮が必要です。

一人ひとりに合ったフォローアップを継続的に行い、優秀な人材の育成と定着を実現していきましょう。

人材育成に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

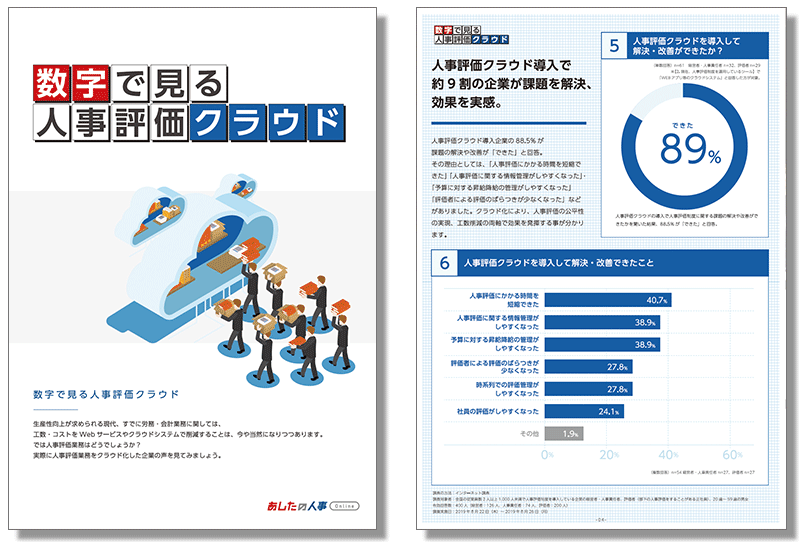

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

人材育成の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア