「キャリアパス」は人材育成の場面において、どのようにキャリアを積んでいくのかを示した道筋のことを指します。

キャリアパスを導入すると「優秀な人材確保につながる」「従業員のモチベーションを高められる」などのメリットも考えられます。

この記事では、キャリアパス制度の導入時に具体的にどのような人事制度が必要なのか、それによってどのような効果があるのかを紹介します。

目次

キャリアパスとは?

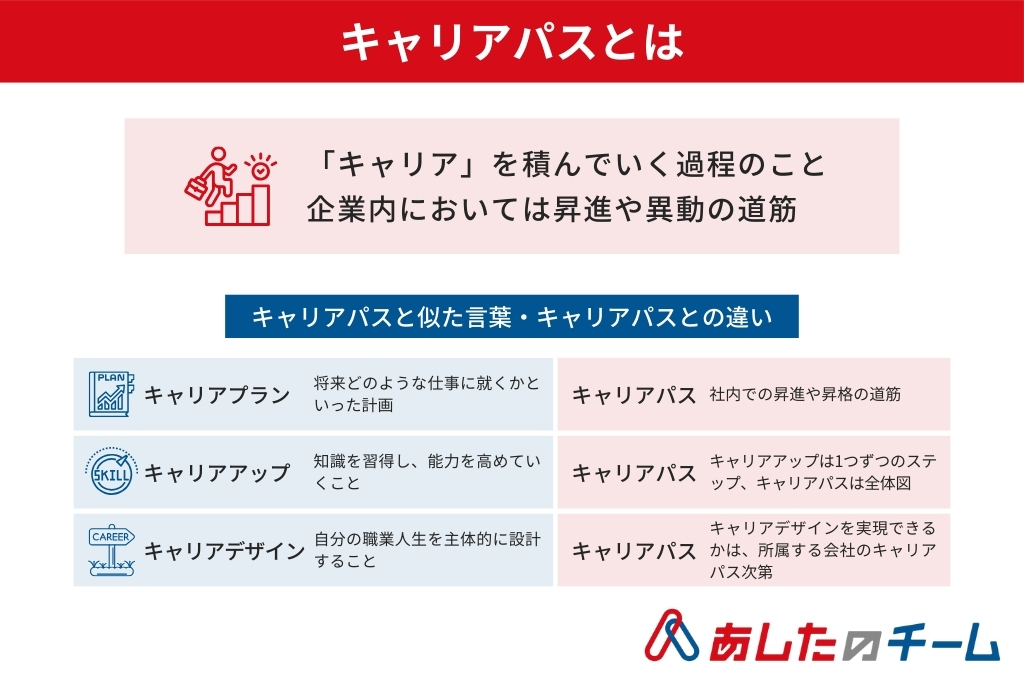

キャリアパス(Career Path)は、経歴や役職を意味する「キャリア」を積んでいく過程のことを指しており、企業内においては昇進や異動の道筋を表しています。

目標とするキャリアに到達するためにどのような職務に従事し、必要なスキルを身につけていくかの鍵となるものです。

キャリアアップの道筋を企業として示しておくことは、従業員のモチベーションを高めるうえでも重要です。

対象者の能力や適性を把握し、人材育成をきちんと行っていくためにも、キャリアパスを重視する必要があります。

以下で、キャリアパスに似た言葉の意味とキャリアパスとの違いを解説します。

- キャリアプランとの違い

- キャリアアップとの違い

- キャリアデザインとの違い

キャリアパスと混同しがちな内容なので、本章で違いを明確にしましょう。

キャリアプランとの違い

キャリアパスが社内での昇進や昇格の道筋を示したものであるのに対して、「キャリアプラン」は従業員自身が将来どのような仕事に就くかといった計画のことです。

ライフプランを含めた上で、どのような職業生活を送るかをイメージし、具体的な行動指針を立てるのがキャリアプランです。

キャリアパスは社内での指針ですが、キャリアパスはキャリア全体の指針となります。

キャリアアップとの違い

「キャリアアップ」とは、特定の分野において専門的な知識を習得し、能力を高めていくことを指します。

昇進や昇格のような立場を目指すことよりも、自己成長の面が注目されているため自身を高めることです。

キャリアパスと比較すると、キャリアアップの方が個人の力について焦点が当てられています。

キャリアデザインとの違い

「キャリアデザイン」とは、自分の職業人生を主体的に設計することを指します。

仕事に関することだけでなく、結婚や出産などライフイベントも含めて職業人としての自分の人生を考えます。

思い描いたキャリアデザインを実現できるかどうかは、所属する会社のキャリアパスにも左右されるでしょう。

キャリアビジョンとの違い

「キャリアビジョン」とは、職業を含めた個人のなりたい理想像を指します。

「キャリアビジョン」とは、将来どのような自分になりたいか、仕事を含めた人生の最終目標です。

働き方や生き方を含む理想像を指すため、抽象的な度合いが高くなります。

キャリアパスの目的

キャリアパスの目的は、従業員が自ら職業としての成長する方向性を理解し、実現を促進することです。

そして企業側は従業員のキャリアパスに対し、達成できるようにサポートをすることが大切です。キャリアパスのサポートにより、従業員の業務意欲を向上させる効果があります。

業務に目標をもって取り組めるのは、本人にとってやりがいを感じられます。

従業員の活性化はいい影響が企業にとっても増えるため、双方にとってメリットがあるでしょう。

キャリアパスが注目される理由

キャリアパスが求められるようになった背景には、日本社会の動きに変化が生まれたことがあります。

キャリアパスが求められる3つのポイントは、以下の通りです。

- 終身雇用や年功序列制度の崩壊

- 働き方の多様化

- 少子高齢化

今、なぜキャリアパスが求められるのか、その背景を知りましょう。

1. 終身雇用や年功序列制度の崩壊

キャリアパス制度に注目が集まった背景として、終身雇用制度や年功序列の仕組みが崩壊した点が挙げられます。

従来の仕組みでは、従業員個人が自分のキャリアを意識しなくても、年齢を重ねるごとに給与や待遇が上がっていきました。

しかし、その仕組みが崩れ、企業が個人のキャリアを定年まで保証してくれる状況ではなくなったことで、従業員が自身のキャリアを考えることが必要になりました

企業の人事においても「自社で活躍する人材か」が重視されるようになり、それを確かめるためにキャリアパスが注目されるようになりました。

関連記事:年功序列制度についてまとめた記事はこちら

2. 働き方の多様化

従来の採用市場においては、新卒一括採用が主流であり、正社員として採用されると自社内でキャリアを形成していきました。

しかし、さまざまな働き方の多様性が推進されている現代においては、在宅勤務や副業など働き方も多様化しており、1つの基準だけでキャリアを見れなくなっています。

働く側が自らのキャリアをデザインし、一人ひとりが希望を実現するキャリアパスを考える時代になっているのです。

一旦採用されたら定年まで1社に勤めるといったキャリアプランだけでなく、転職も視野に入れた働き方を考えていく必要もあります。

関連記事:働き方の多様化(ダイバーシティ)についてまとめた記事はこちら

3. 少子高齢化

日本は少子高齢化、人口減少の影響によって、今後も労働人口が減少していきます。

業界や業種にかかわらず人材確保が難しくなる中で企業が優秀な人材を確保するためには、キャリアパス制度を設けて魅力をアピールしていく必要性があります。

単に人材を採用するだけではなく、入社後のキャリア支援をきめ細かく行うことによって、人材の定着を図る取り組みが行われています。

キャリアパスの書き方

キャリアパスは、従業員が達成したい道筋を示す重要な指針です。キャリアパスの書き方は次の順番で進めます。

- キャリアのゴール設定

- 現状の把握

- 具体的な計画

- 定期的な見直し

キャリアパスに必要な4つのステップについて解説します。

キャリアパスの書き方1:キャリアのゴール設定

キャリアパスではじめに取り組むのは、具体的なキャリアのゴール設定です。

たとえば「〇年後に〇〇を任されている」のように、実現可能な目標を数字などをいれて設定するのがポイントです。

目標を設定するときは、仕事で目指したい姿だけでなく、ライフプランや価値観も一緒に考えましょう。

仕事の目標だけ先走り、ライフプランと価値観を考慮しないままでは、モチベーションの維持が難しくなります。

キャリアパスの書き方2:現状の把握

自分自身の現状を把握し、目標とのギャップについて考えましょう。

現状の把握とは、適性やスキル、成果や経験などキャリアの棚卸しをしながら自己分析と評価をすることです。

「自己分析と評価の結果」と「ゴール設定」を比較すれば、理想と現実のギャップが見えてきます。

キャリアパスの書き方3:具体的な計画

ギャップを考えることで、不足している経験やスキルが見えます。

不足分を埋めるため、「いつまでに」「何を」「どのように取得するのか」を考えましょう。

中間目標を決め、段階的に達成しながらゴールへの計画を立てると、必要な行動が具体的に考えやすくなります。

キャリアパスの書き方4:定期的な見直し

キャリアパスは設定して終わりにせず、定期的な見直しを実施し、現状に合わせて調整しましょう。

定期的な見直しをすると、現状の行動がゴールに対して改善を繰り返しやすくなるためです。

環境や個人の状況は、常に一定ではありません。

定期的に見直しをして目標設定や行動内容を調整すれば、キャリアパス達成に向けてモチベーションを維持できます。

キャリアパス制度に関連する4つの制度

「キャリアパス制度」は社内での昇進や昇給において、どのようなキャリアをたどっていくべきかの基準や条件を明示した仕組みのことを指します。

キャリアパスを全従業員に対して適切に示していくことで、従業員が抱える「将来への不安」や「待遇面の不満」の解消につながります。

そして従業員が自分のキャリアを見つめ直し、どのようなスキルを身に付けるべきか主体的に考えられるようになります。

このキャリアパス制度によって、従業員が自分のキャリアを見つめ直し、何のスキルを身に付けるべきかを考えてもらえます。

では、キャリアパス制度を人事制度に落とし込むために、関連してどういった制度を整える必要があるのでしょうか。密接に関わるものとして、主に4つの制度があります。

- 等級制度

- 評価制度

- 研修制度

- 賃金制度

キャリアパス導入にあたり、上記の制度をどのように整える必要があるのか、詳しく紹介します。

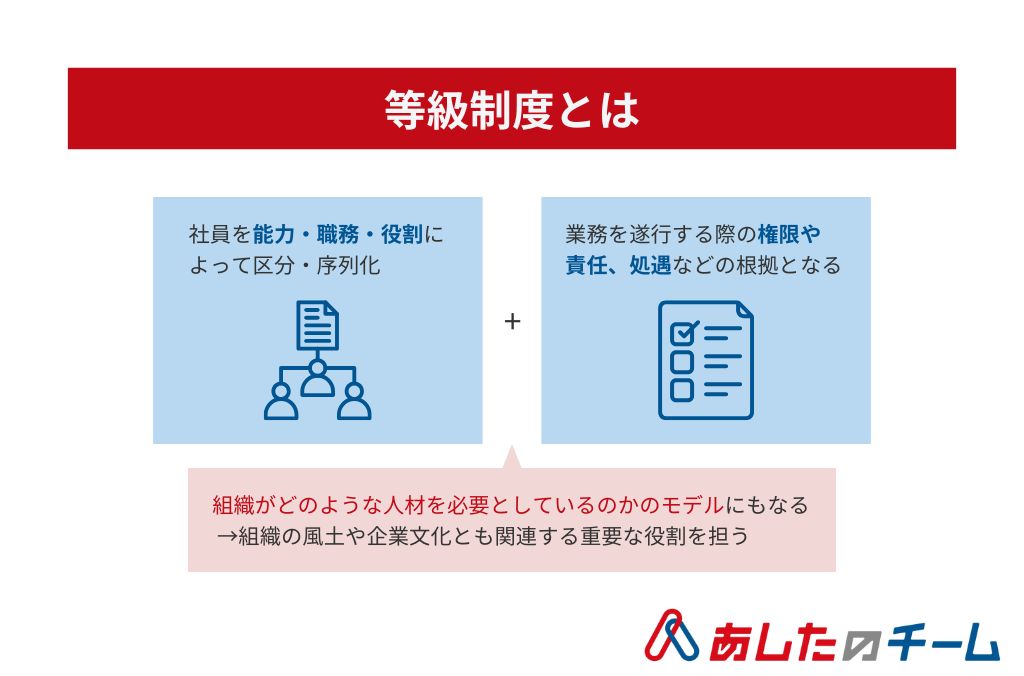

等級制度

まずはキャリアに応じて階層・等級が適切に設定されていることが必要となります。

それぞれの等級に必要なスキルや能力、知識、担うべき業務内容や役割が言語化されることによって、等級の差ごとの違いが明確となり、従業員のキャリアアップへの意識が高まります。

関連記事:等級制度についてまとめた記事はこちら

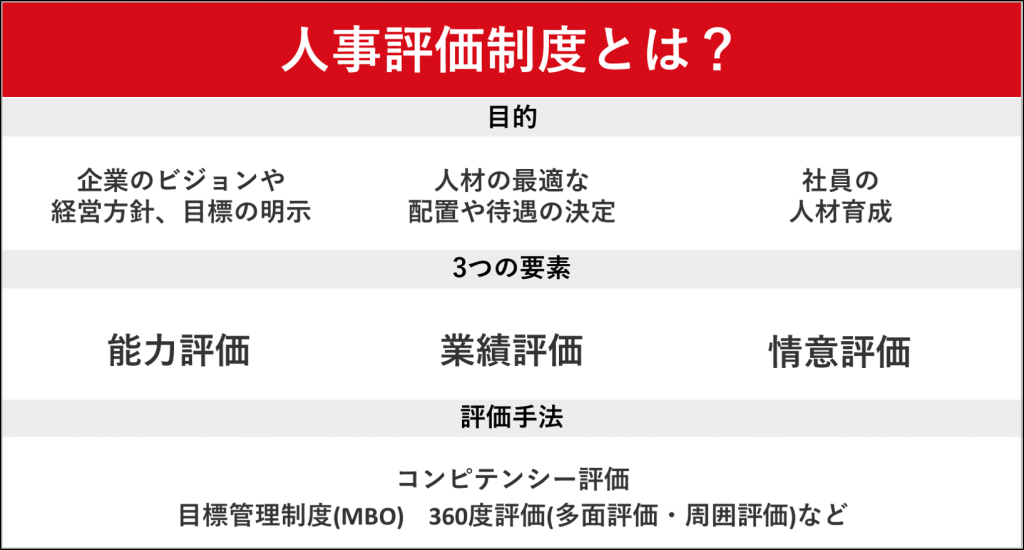

評価制度

階層・等級ごとに必要なスキルや能力が設定されたうえで、公平な評価がなされるよう評価制度が整っている必要があります。

評価者によってばらつきが出ないよう、評価項目が詳細に設定され、必要な習熟度・到達度も数値化されているとよいでしょう。

研修制度

キャリアパス制度は、従業員自身のキャリアアップを支援するものでもあります。その等級に対して自社が求めるスキル・能力を従業員が身につけるための研修制度も欠かせません。

年次や等級・役割によって、必要なスキルを身につけられるよう研修を設定しましょう。

賃金制度

キャリアパスの中で、階層・等級ごとの給与や待遇を設定するのが賃金制度です。一般的に階層・等級が上がるにつれて役割や責任も重くなりますので、職責に応じて待遇も上がっていくよう設計する必要があります。

また、それぞれの等級の待遇を開示し、透明性のある制度にすることで、従業員が意欲的にスキルアップに励む環境づくりにもつながるでしょう。

キャリアパス制度には、従業員の自社で働くことへの満足度を高め、離職率を低下させる狙いもあります。

上記4つの制度で重要なことを踏まえ、競合他社やベンチマーク企業の制度と比較しながら、自社に合った仕組み作りをしていきましょう。

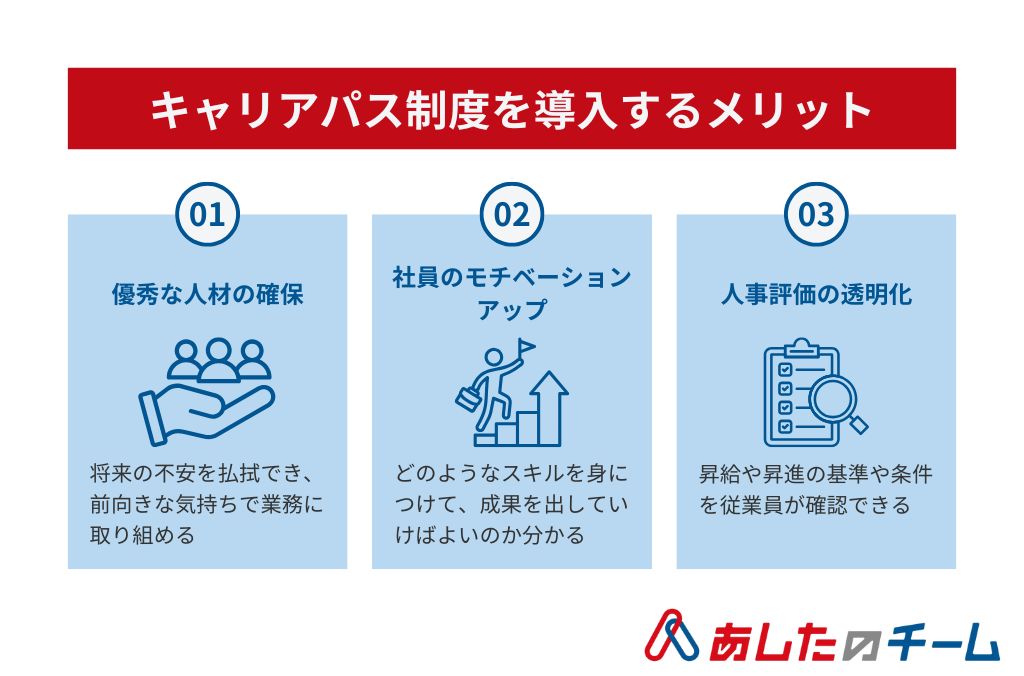

キャリアパス制度を導入するメリット

キャリアパス制度を明示することは、企業側にとって「優秀な人材確保につながる」「従業員のモチベーションを高められる」「人事評価の透明性を担保できる」といったメリットがあります。

- 優秀な人材の確保

- 社員のモチベーションアップ

- 人事評価の透明化

それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

1. 優秀な人材の確保

キャリアパス制度を作ることによって、従業員の定着率を高められるといった効果を期待できます。

キャリアパスが魅力的なものであれば、従業員は将来に対する不安を払拭でき、前向きな気持ちで業務に取り組めるからです。

また、離職率を低下させるとともに、新規採用の場面においても自社のアピールポイントとして打ち出していけるでしょう。

企業では、外部環境や自社の状況によって事業の縮小や拡大が行われることがあり、従業員にとっては突然キャリアアップの道筋が断たれたり選択肢が増減したりすることもあり得ます。

そのため、複数のキャリアパスを「見える化」してキャリアアップの道を明示しておくことによって、従業員の不安をなくせます。

優秀な人材を確保し、定着させるためにキャリアパス制度の整備は欠かせません。

2. 社員のモチベーションアップ

キャリアパス制度が明確なものであれば、従業員は昇進や昇格の基準を理解しやすくなります。

従業員はどのようなスキルを身につけて、成果を出していけばよいのかが分かるため、自然とモチベーションが高まります。

キャリアパス制度では、企業側が一方的に制度を設けるのではなく、社内の意見を集めながら、自社に合った制度を整えていくことが重要です。

3. 人事評価の透明化

人事評価の透明性を担保することにも、キャリアパス制度は役立ちます。

昇給や昇進の基準や条件を従業員が確認できるからです。

人事評価の仕組みが透明化されることで、各従業員の評価に対する正当性や妥当性の証明にもなります。

さらに、人事評価において公平な制度を持っていることは、クリーンな文化を持つ企業として対外的なアピールにもつながります。

関連記事:人事評価制度についてまとめた記事はこちら

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

キャリアパス制度のデメリット

キャリアパス制度を整えていても、会社の状況によって、条件を満たしても昇進できないケース(ポストが空いていない、事業縮小の影響など)があり、従業員の不満につながってしまうおそれもあります。

また、従業員自身が望まないキャリアパスの場合、モチベーションが下がってしまうこともあります。

これらを回避するには、キャリアパスはひとつではなく複数設定しておくことが大切です。複数のキャリアパスを従業員自身が知っておくことによって、従業員は自分が取り得る道を把握でき、キャリアプランを設定しやすくなります。

従業員のキャリアパスを支援する方法

上記のようにキャリアパスが必要な理由はいくつかありますが、企業が従業員のキャリアパスを支援する方法にはどのようなものがあるのでしょうか?

- 柔軟な人事異動制度を導入する

- 従業員に学習機会を提供する

- ロールモデルを提示する

支援方法を理解して、キャリアパスが描きやすい職場を作りましょう。

上記のようにキャリアパスが必要な理由はいくつかありますが、企業側が従業員のキャリアパスを支援する方法にはどのようなものがあるのでしょうか?

柔軟な人事異動制度を導入する

従業員のキャリアパス支援には、柔軟な人事異動制度の導入が効果的です。

理想とするキャリアパスは人それぞれです。従来のように会社が一方的に異動を決めると、不本意なキャリアパスをたどらざるを得ない従業員も出てきてしまいます。

従業員の立候補や希望をもとにした柔軟な人事異動制度を導入することで、各人が自分らしいキャリアパスを実現しやすくなり、企業へのエンゲージメントを高められます。

従業員に学習機会を提供する

従業員に学習機会を提供することも、キャリアパスの支援につながります。

従業員が理想とするキャリアパスを実現し社内で活躍するには、知識やスキルを身につける必要があります。スキルや知識が不足していると、柔軟な人事異動制度があってもそれを活用できず、モチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。

社内での交流会や勉強会、外部機関と連携した学習機会の提供をすることで、従業員がより理想のキャリアパスに向けて動きやすくなります。

ロールモデルを提示する

従業員の中から理想的なキャリアパスをたどった人を選び、ロールモデルとして提示することも効果的です。

柔軟な人事異動制度などを導入しても、これまで固定されたキャリアパスしかなかった会社では従業員は自分らしい将来をイメージできないかもしれません。

そこで、社内でキャリアパスを活用して自分らしいキャリアを実現した人をロールモデルとして取り上げれば、従業員たちも自分のキャリアパスを考えやすくなります。

さまざまな年齢・職種のロールモデルをピックアップすることがポイントです。

キャリアパスの考え方・作り方3ステップ

ここからは、キャリアパスの考え方・作り方を解説します。

- キャリアのゴールを定める

- スキルや業務適性を棚卸しする

- 今やるべきことを逆算して考える

従業員へのアドバイスに活用できるので、確認していきましょう。

1.キャリアのゴールを定める

まずは、キャリアのゴールを定めます。ゴールを決めることで、そのゴールを実現するための道筋・方向性が明確になるからです。

ゴールは「チームをまとめる存在になりたい」「家族との時間をしっかり確保したい」など、自分のありたい姿・価値観から考えることがポイントです。

何となく思い描いているゴールを言語化することで、目指すべき将来像が明確になります。キャリアパスは途中で変更してもよい前提で、今の理想を洗い出しましょう。

2.スキルや業務適性を棚卸しする

次に、現在のスキルや業務適性を棚卸しします。

これまで携わってきた仕事内容や成功体験・失敗体験などから、強み・弱み、今あるスキル、適性などを洗い出すのです。

同時に、仕事をする中で感じる「やりがい」や「面白さ」を棚卸しします。

そうすることで、1で考えたキャリアのゴールが本当に自分に合っているのか検討したり、ゴールをより深掘りしたりできます。

3.今やるべきことを逆算して考える

最後に、ゴールから逆算して今やるべきことを考えます。

キャリアのゴールを明確にし、今あるスキルや自分の適性を洗い出したら、足りないスキルや経験も見えてくるはずです。

そして「キャリアのゴールにたどり着くにはどのようなスキルや経験を、いつまでに得る必要があるのか」「そのためには何をすべきなのか、どのような部署・環境に身を置くべきなのか」を考えます。

こうすることで、キャリアパスの実現に向けた行動を起こしやすくなるのです。

職種別のキャリアパス具体例

職種別キャリアパスの具体例を紹介します。

- Webマーケターのキャリアパス

- プログラマーのキャリアパス

- 営業職のキャリアパス

- 介護職のキャリアパス

具体的なキャリアパスを知ることで、イメージが湧きやすくなるはずです。

1. Webマーケターのキャリアパス

Webマーケターのキャリアパスは、以下のとおりです。

- ディレクター

- コンサルタント

- CMO(チーフマーケティングオフィサー)

- 正社員✕副業のダブルワーク

上記のように、Webマーケターの実績を積み重ねればディレクターへの昇進や、マーケティング現場の最高責任者であるCMOまで目指せます。

また、将来的に独立を目指し副業でWebマーケティング業をする選択肢もおすすめです。Webマーケターはパソコン1台で仕事ができるため、副業で稼いでいる方も多く存在します。

2. プログラマーのキャリアパス

プログラマーのキャリアパスは、4つのパターンが主流です。

- プログラマーからチームリーダーへ|管理職

- システムエンジニアへ転身してシステム設計に携わる|SE転身

- プログラマーのスキルを磨き続ける|エキスパート

- プログラマーとしてさまざまな案件に対応する|フリーランス独立

プログラマーは、高いスキルを持ち合わせているため、さまざまなキャリアパスを描きやすい職種です。

上記で紹介したほかにも、知識と経験を活かし営業職へ転身する方も少なくありません。

3. 営業職のキャリアパス

営業職のキャリアパスの具体例は以下のとおりです。

- マネジメントや管理職

- 他部署への異動

- 独立や起業

営業職を続けることで、マネジメントや管理職の立場へと昇進する人もいます。

マーケティングや商品企画など他部署へキャリアチェンジする人もいるでしょう。

また、営業で培った人脈を活かし、フリーランスとして独立したり、起業したりする人も多く、営業職のキャリアパスは多岐にわたります。

4.介護職のキャリアパス

介護職のキャリアパスの具体例は以下のとおりです。

- 介護福祉士

- 認定介護福祉士

- ケアマネージャー

- 施設長や管理職

介護職は実務経験を積むことでさまざまなキャリアを目指せます。

国家資格である介護福祉士を取得し、さらに認定介護福祉士へとステップアップすることが可能です。

また、ケアマネージャーを目指す人や、施設長や管理職に昇進する人もいるでしょう。

従業員がキャリアパスを作成する際の3つの注意点

従業員がキャリアパスを作成する際の注意点は、以下の3つです。

- ゴールを設定し逆算思考で作成する

- 具体的に何をすべきかを設定する

- 進捗状況を定期的に見直す

注意点を知ることで、キャリアパスがより具体的に進行できるでしょう。

1. ゴールを設定し逆算思考で作成する

キャリアパスは、最初にゴールを設定してそこから逆算して考えるよう従業員に促しましょう。

現在から将来を考えると今あるスキルにとらわれてしまい、本当に理想とするキャリアパスを作成できないおそれがあります。

ゴール達成までの過程で中間目標「マイルストーン」を設定することもポイントです。今の自分からは遠いように思えるゴールでも、マイルストーンを設定することで現実的なキャリアパスを描けます。

関連記事:目標設定についてまとめた記事はこちら

2. 具体的に何をすべきかを設定する

ゴールやマイルストーンを達成するためには、具体的に何をすべきなのかも設定しましょう。

例えば「チームをまとめ引っ張る存在になりたい」というゴールがあるなら、まずは自分個人の業績を伸ばし、リーダーとなるにふさわしい実績を積む必要があります。

また、リーダーになるための研修や試験があるなら、それらにも積極的に取り組むべきです。

具体的な行動を設定すると目標に向けて進んでいる実感が得られ、従業員のモチベーションもアップするでしょう。

具体的な行動が設定できていない社員に対して、人事面談をセッティングするのも良い方法です。

関連記事:人事面談についてまとめた記事はこちら

3. 進捗状況を定期的に見直す

キャリアパスを作成したら、進捗状況を定期的に見直すことも重要です。

進捗状況を見直すことでモチベーションを維持できたり、自身や社内の状況に応じてマイルストーンや取るべき行動を軌道修正したりできます。

当初設定したキャリアパスを見直さずにいると、ゴールまで到達できなかったり進む方向性がずれてしまったりするため要注意です。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

キャリアパス制度を導入するときのポイント

- キャリアパスを複数設定する

- 達成点を明確にする

キャリアパスを複数設定しておくことで、多様な人材の確保につながります。

また、社員のモチベーションの向上や、適切な評価をするためにも達成点を明確にすることが必要です。

それぞれ詳しく解説していきます。

キャリアパスを複数設定する

社員が目指す方向性や適正に対応するため、複数のキャリアパスを用意しておくことが必要です。

管理職を目指すルートや、他部署へのキャリアチェンジなど、さまざまなルートを用意しましょう。

社員が自らキャリアを選択できることで、モチベーションが向上します。

その結果、離職率の低下にもつながり、多様な人材を確保できます。

達成点を明確にする

キャリアパスは、達成点を明確にしておくことが必要です。

曖昧な表現ではなく「昇進するためには◯◯のスキルと資格が必要」「◯年以上の在籍と社内テストに合格する」など、達成するための条件を明確にしましょう。

達成点が曖昧だと、社員は「本当にキャリアアップできるのか」と疑問を持ち始めてしまい、モチベーションの低下を招いてしまいます。

達成点を明確にすることで、社員はやるべきことや目標を定めることができ、モチベーションの向上につながります。

キャリアパス制度の活用・事例を5つ紹介

本章では、5社のキャリアパス制度を紹介します。

- 株式会社三菱UFJ銀行の事例

- 株式会社リコーの事例

- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データの事例

- キヤノン株式会社

- みずほフィナンシャルグループ

自社に合ったキャリアパス制度を整備するために、すでに取り組んでいる企業の事例を参考にしてください。

1. 株式会社三菱UFJ銀行の事例

メガバンクの1つである三菱UFJ銀行では、「人を育てる風土作りと、自主的な学びの支援」というキャリア支援の方針を打ち出しています。

具体的には、「階層別研修」「人事考課制度」「公募制度」を導入しています。階層別研修では、これまでの仕事の取り組みを振り返り、今後のキャリアを考える機会を設けています。

例えば若手の行員に対しては3年目研修を実施し、先輩行員のインタビューやグループワークを通じて、より広い視野でキャリアを見つめ直す場を提供しています。

人事考課制度では、「キャリア自己申告」といった仕組みを導入しており、希望する職務や部署などを年1回自己申告する制度を設けています。

また、公募制度は、進むべきコース(職種)への転換や、本人が希望する業務に挑戦できる制度です。

そして、経験豊富なキャリアアドバイザーによる「キャリア相談室」を人事部内に設け、行員一人ひとりのキャリア形成に関する相談に、きめ細かく対応する取り組みを実施しています。

行員ごとのキャリア形成に関する相談に、きめ細かく対応していく取り組みを実施しているといった特徴があります。

2. 株式会社リコーの事例

電気機器メーカーのリコーでは、「ありたい姿の実現に向け、自ら取り組み、自ら学ぶ」というキャリア支援の方針を打ち出しています。

具体的には、「目標統合プログラム」「ダイバーシティ&ワークライフマネジメント」に取り組んでいます。

目標統合プログラムとは、中長期におけるキャリアプランと能力開発を上司と部下の間で共有するものです。

上司の部下育成を強化することを目的としており、従業員自身が主体的にキャリア形成する仕組みを整えています。

そして、ダイバーシティ&ワークライフマネジメントは、「意識・風土醸成」「両立支援と働き方の見直し」「女性活躍推進」を軸として、従業員が持っている能力を最大限に活用する取り組みです。

従来の価値観にとらわれず、新たな企業価値を生み出すために、全社的な取り組みを進めているといえるでしょう。

3. 株式会社エヌ・ティ・ティ・データの事例

情報サービスを提供するエヌ・ティ・ティ・データでは、社員が自分の学びたい内容を選んで学べる研修サポートシステム「LearningDreiku」が導入されています。ITスキルや階層別の研修など、さまざまな領域で自由なスキルアップを図れます。

スキルアップの客観的な評価は、分野ごとに習熟度を測る社内認定制度があり、合格基準が明確になっているため、キャリアパス実現に向けたマイルストーンを設定しやすくなっています。

また、社内公募制度で転属希望が出せるため、柔軟なキャリアパスを描きやすくなっている点も特徴です。

4. キヤノン株式会社

キヤノン株式会社では、従業員のキャリアパスを支援するため「キャリアマッチング制度」(社内公募制度)を採用しています。

この制度のポイントは、上司を介さず応募できること、各部署が求める人材が公表されていることです。これにより、気軽に社内公募を利用しやすくなっています。

また、研修がセットになった社内公募もあり、未経験の領域であっても挑戦しやすい環境が整っています。

他にも国外での研修・留学を支援する制度もあり、キャリアパスの達成に必要な学び・経験を得やすい点がポイントです。

5. みずほフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループは、支店長へのキャリアパスが開かれており、女性で課長に昇進する方も少なくありません。

その一方で、現場で働きたい方に対しては、銀行員としてのキャリアを積むキャリアパスも用意されています。その他に、専門職として勤務地を限定し、業務の専門性を高めていくキャリアパスもあります。

上記のように、多様なキャリアの選択肢を与え、自ら柔軟にキャリアデザインを描ける環境になっているのが特徴です。

キャリアパス制度で知っておきたい厚生労働省の施策

厚生労働省には、キャリアパス制度の能力評価基準作成に役立てられる「職業能力評価基準」があります。

「職業能力評価基準」は、職業能力評価を以下3つに分類して評価します。

- 知識

- 技術・技能

- 成果につながる職務行動例

さまざまな業種別に標準的な基準が整理されており、例えば物流現場で働く中堅管理者の育成ガイド作成に役立てるといった活用ができます。

国が出している基準も活用し、自社の能力評価基準策定づくりに役立ててください。

キャリアパスに関するよくある質問

キャリアパスに関するよくある質問は、以下の通りです。

- キャリアパスの意味は何ですか?

- キャリアアップ制度とは何ですか?

- キャリアアップ制度の課題は何ですか?

事前によくある質問内容を理解することで、余分なリサーチ時間を削減できます。

キャリアパスの意味は何ですか?

キャリアパスは、単なる仕事の経歴ではなく、職業人として目標を定め、向かう道筋のことを指します。言い換えれば、「職位・職務に就任するために必要な業務経験を積む順序」です。

長期的な職務の道筋を立て、行動し続けることで、スキルや知識を体系的に学べるでしょう。

キャリアアップ制度とは何ですか?

特定の分野に対し、現在より高い専門知識を身につけ、経歴を高めるための制度です。

現状の経験や資格・スキルと5年〜10年後のキャリアビジョンを照らし合わせ、自分に不足している部分を改善します。キャリアビジョンとは、自分が将来像や理想をまとめたものです。

具体的には、転職による年収アップや、ポジションの昇格など、自分の市場価値が向上する行動です。

キャリアアップ制度の課題は何ですか?

キャリアアップ制度の課題は、主に以下の通りです。

- 非正規雇用労働者は、勤続を重ねても賃金が比較的低水準であること

- 職場内外での教育訓練の機会が少ないため個人のスキルや能力が向上しないこと

同一労働同一賃金制度の導入などは、施策が国を挙げて行われています。

家具小売企業では、パートタイム労働者を含む全従業員を正社員にして、労働時間の違いに関わらず、無期契約雇用(正社員)にしたケースもあります。

キャリアパス制度の導入には人事評価を一元化できるツールがおすすめ

優秀な人材を確保し従業員のモチベーションを保つには、適切なキャリアパス制度を導入することが重要です。そして、キャリアパス制度を運用していく上で、人事評価制度は欠かせない要素の一つです。

「あしたのクラウド」を活用すると、人事評価項目を設定し、クラウド上で情報の一元管理が可能となります。キャリアパス制度に応じた適切な人事評価制度を実現し運用していくために、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】従業員の潜在能力を引き出す、すごい仕組み

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア