嘱託という契約形態について、耳にしたことがあっても、明確にはわかりにくいと思われる方も多いのではないでしょうか。

特に人事部門の方で、今後社員の方と嘱託での契約について交渉する可能性がある方は押さえておきたい用語です。

今回は嘱託の意味、契約社員や派遣社員との違い、契約条件、社会保険の取り扱い、給与相場、制度の事例について紹介します。

目次

嘱託とは

そもそも嘱託とは仕事を任せることや、正式の雇用関係でなく業務を依頼することを意味します。また、依頼された人や身分を指すこともあるでしょう。

「嘱託社員」として使用されることが多く、非正規社員の形態のうちのひとつです。

法律上で明確に定義はされていませんが、一般的には非正規社員のうちでも定年退職した後の社員と有期雇用の契約を結ぶ場合に使用されるのが一般的でしょう。

また、医療業界や弁護士業界など専門性の高い分野で、臨時的に雇用される場合に嘱託と呼ばれることもあります。

嘱託社員とは

嘱託社員とは、一定期間限定で雇用される社員のことです。

嘱託社員は、正社員や契約社員とは異なり、雇用期間が固定されていることが一般的でしょう。嘱託社員は、企業や組織において、一定の業務を担当するために雇用される場合が多いです。例えば、専門的な技術や知識を持った人材を一定期間限定で採用することがあります。

嘱託社員の雇用期間は、就業規則や労働契約書などで明確に定められます。期間が終了すると、契約が更新されない場合は、雇用が終了することになります。

嘱託社員と正社員の違い

嘱託社員と正社員の違いは、雇用形態や労働条件、雇用期間、待遇などが異なることです。

嘱託社員は、有期雇用契約で雇用されることが多く、雇用期間が定められていることが多いです。一方、正社員は、無期雇用契約で雇用され、定年退職まで働くことができます。

労働条件にも違いがあり、嘱託社員は、正社員と比較して、労働時間が短めに設定されていたり、退職金がなかったり正社員よりも少ない場合があるでしょう。ボーナスの支給についても正社員より少ない場合があり、嘱託社員は、正社員と比較して、年収が低くなる傾向にあります。

ただし、近年、同一労働同一賃金の原則に基づき、同じ仕事をする場合は、同じ労働条件で雇用されることについて法律が強化されてきています。嘱託社員においても正社員と同じ仕事をする場合は同じ待遇を受けられるよう是正されてきているでしょう。また、嘱託社員でも契約時の取り決めによって長期雇用や、スキル・能力に応じた待遇が与えられる場合もあります。

関連記事:正社員雇用についてまとめた記事はこちら

嘱託社員と契約社員の違い

それでは契約社員と嘱託社員との違いは何なのでしょうか。

契約社員とは嘱託社員と同じく非正規社員の一種で、雇用期間の定めのある有期雇用契約の社員を言います。

契約期間は労働基準法14条にて「原則として3年」であるものの、契約上の定めによるでしょう。ただし、3年を超えて契約はできず、3年を超えて契約をしたい場合は契約終了後に再度契約することが必要です。

契約期間内はやむを得ない事由がない限りは退職できないことが労働契約法で定められています。ただし、暫定的には、契約日から1年経過した後は、いつでも退職することができることとなっているでしょう。

一方、嘱託社員についても、雇用期間の定めがある有期雇用契約の社員である点は契約社員と一緒です。

そのため、定める契約期間は基本的には3年である点や、3年を超える場合には再度契約が必要な点、1年経過してからでないと解雇や退職などができない点は契約社員と同じでしょう。

契約社員との違いは、嘱託社員は退職者など特定の専門的スキルを持った人との有期雇用契約を指します。

既に特定のスキルを持ち、会社にも慣れている社員が多いため、嘱託は時短勤務や週4勤務など変則的な労働時間で働いているケースが多いです。

嘱託社員と派遣社員の違い

嘱託社員と派遣社員の一番の違いは雇用主が異なる点でしょう。

嘱託社員は勤める会社との労働契約になりますが、派遣社員の場合は派遣元の会社と労働契約を締結することになります。

派遣社員の場合は、嘱託社員と同じく時短など短時間での勤務も一般的で、雇用形態も有期雇用契約となります。

給与形態は嘱託社員が月給や年俸制など社員と同様なのに対して、派遣社員は時給であることが一般的です。

関連記事:派遣社員についてまとめた記事はこちら

嘱託社員とパートの違い

パートと嘱託社員の違いは、雇用形態や労働条件にあります。

まず雇用形態について、パートとは、定期的に一定の時間帯だけ働くことができる非正規労働者のことを指します。一方、嘱託社員は、一定期間限定で雇用される社員であり、フルタイムでの就業が可能な場合もあります。

次に労働条件について、パートは、基本的に時給制で働くことが多く、社会保険の加入が任意であることが多いです。一方、嘱託社員は、正社員と同様に、給与や福利厚生が与えられ、社会保険に加入することが義務付けられていることが多いです。

また、パートは雇用期間が無期契約でも契約できるのに対して、嘱託社員は、契約期間が決まっています。嘱託社員は、契約期間満了後に更新されなければ、長期的に働くことはできません。

嘱託社員の種類

嘱託社員の種類にはどのような種類があるのでしょうか。ここでは、大きく2つに分けて嘱託社員の種類を説明します。

専門性の高い嘱託社員

専門性の高い嘱託社員は、企業や団体が特定の業務を遂行するために、専門的なスキルや知識を持つ人材を雇用する場合に利用されます。例えば、弁護士や会計士など、高度な専門知識が必要とされる職種の場合や、ある分野で専門的に実績を積んでいる人などです。このような専門性の高い嘱託社員は、一定期間限定の業務委託契約を結んで仕事を行い、契約期間終了後は雇用契約が継続する場合もあります。

プロジェクト戦力の嘱託社員

プロジェクト戦力の嘱託社員は、企業が一定の期間限定のプロジェクトを行う際に、そのプロジェクトに必要な人材を確保するために利用されます。例えば、新商品の開発プロジェクトやシステム開発プロジェクトなど、限られた期間で特定の目的を達成するための人材として雇用されます。プロジェクト戦力の嘱託社員は、プロジェクトの期間中に限り雇用されるため、プロジェクト終了後は雇用契約も終了することが多いでしょう。

嘱託社員の具体例

ここではさらに詳細に、実際に嘱託社員として契約する場合の具体例をいくつか紹介します。

非常勤講師

大学や専門学校、短期大学などの教育機関では、非常勤講師として嘱託社員を雇用することがあります。講義や実習、研究指導などの業務を担当。非常勤講師は、専門的な知識や技能を持つ人材を確保するために採用され、授業時間数や担当科目などが契約で決まります。

M&Aのプロジェクト担当者

企業がM&A(合併・買収)などのプロジェクトを進める際に、嘱託社員としてM&Aの経験者を雇用することがあります。M&Aの知見を活かして事業統括、M&Aに必要な調査や分析、交渉などの業務が担当です。M&Aは一般的に期間が限られたプロジェクトであるため、その期間中のみの雇用契約となる場合もありますが、長期的にPDCAを実施するために契約を延長する場合もあります。

研究開発の技術者

研究機関では、新商品や新技術の開発に必要な技術者を嘱託社員として雇用することがあります。例えば、化学・物理・生物などの研究分野において、研究に必要なスキルや知識を持つ技術者が該当します。研究開発のプロジェクト期間中に嘱託社員として雇用されることが一般的でしょう。

海外事業の責任者

企業が海外進出や海外事業を展開する際には、事業責任者などに経験者を嘱託社員として雇用することがあります。海外進出や海外事業展開には、地域特有のルールや文化、法律などについての深い理解が必要です。嘱託社員として雇用された責任者は、現地でのビジネス展開を担当することになります。

嘱託社員のメリット

それでは、嘱託社員を雇用する企業のメリットとは何なのでしょうか。ここでは、嘱託社員のメリットを4つ紹介します。

即戦力の人材を確保できる

企業は、嘱託社員を通じて、即戦力の高い人材を手軽に確保できます。嘱託社員は、企業の要望に合わせた期間限定の業務を担当することが多く、自らの専門知識や経験を活かした業務に取り組むことができます。そのため、業務に迅速に適応し、成果を出すことが期待できます。

人件費を抑えられる

嘱託社員は、社員として採用する場合よりも人件費を抑えることが期待できます。正社員と比較して労働時間が短い傾向にあり手当や福利厚生費など、従業員としての負担が少ないことが一因です。また、嘱託社員は期間限定の契約であるため、契約が終了すれば継続的な人件費の負担は必要ありません。

職場に慣れている

企業にとって、職場に慣れた嘱託社員は貴重な存在です。定年退職後に同じ企業で、嘱託社員として再雇用されるケースは少なくありません。その場合、職場環境に慣れているため、すぐに業務に取り組めることが期待できます。また、企業側の対応としても業務の説明の必要がなく、周囲とのコミュニケーションの面でもスムーズに対応できることが期待できます。

自社にはないノウハウを獲得できる

嘱託社員は、自社にはない専門的なノウハウや経験を持っていることがあります。そのため、企業は嘱託社員を通じて、新しい知識や技術を獲得することができます。また、嘱託社員との業務協力を通じて、自社の業務プロセスや技術の改善など、新しいアイデアを生み出すことも期待できます。

嘱託社員のデメリット

一方で、嘱託社員を雇用するには企業にとってデメリットもあります。ここでは、嘱託社員のデメリットを3つ紹介します。

更新手続きに手間がかかる

嘱託社員は契約期間が決まっているため、契約期間が終了すると更新手続きをする必要があります。そのため、更新のための手続きや書類作成など、時間や手間がかかります。嘱託社員を雇用する場合は、有期雇用にかかる負担が社員に業務として発生する点に留意が必要です。

上司・部下関係の配慮が必要

定年後、再雇用としての嘱託社員の場合、管理職ではなくなり平社員となることも珍しくありません。以前は部下だった社員が、実質の上司となることもあるでしょう。立場が逆転することから、両社員ともにやりにくさを感じることがあります。例えば、以前は部下だった上司からの業務命令や改善提案などについて、嘱託社員が受け入れられないなどが考えられます。会社は嘱託社員の上司・部下関係に配慮が必要となるでしょう。

モチベーションの維持が難しい場合がある

正社員から嘱託社員へ再雇用される場合、以前の役職がなくなりこれまでと待遇が違う事でモチベーションが下がってしまうことがあります。また、嘱託社員は契約期間が決まっており、正社員と比較して将来のキャリアプランを描きづらい場合があるため、その点でもモチベーションの低下が起きる可能性があるでしょう。

嘱託の契約条件とは

前述の通り、嘱託契約には法的な定めはありませんが、有期雇用契約で締結することになります。

契約上で明記しておく条件には、下記のような内容が必要です。

・雇用期間

・勤務場所

・仕事内容

・勤務時間

・休憩時間、休日、休暇、時間外勤務の有無

・基本給、各種手当

・賃金の締め日・支払日

・賞与の有無、昇給の有無、退職金の有無

・更新の有無、更新する場合の基準、更新の際の取扱い など

賞与の有無や退職金の有無は、その会社の就業規則の定めによります。

実際の運用としては、賞与はありで、退職金は契約変更時に一度支払っているのでない場合が多いようです。

ただし、注意が必要なのが、2020年より法改正により同一労働同一賃金の義務化が進んでいる点です。

嘱託社員であっても正社員と同一の労働をしていると認められる場合には、同等の賃金を支払うことが求められます。この点に配慮しながら、契約内容と報酬とを取り決めるようにしましょう。

嘱託社員の労働条件とは

ここでは嘱託社員の労働条件について、いくつか説明します。

ボーナスは支給されるか

一般的に、嘱託社員はボーナスの対象外となることが多いです。ただし、契約によってはボーナスの支給が明示的に規定されている場合もありますので、契約書を確認する必要があります。

有給休暇は取得できるか

有期雇用の嘱託社員も、労働基準法に基づく法定の有給休暇の対象となります。ただし、契約期間が短い場合は、労働日数に応じて取得可能な有給休暇日数が減少することがあります。また、企業によっては、独自に有給休暇制度を設けている場合もあるため、契約書や就業規則などで確認する必要があります。

退職金は支給されるか

嘱託社員は、一般的には退職金の対象外となることが多いです。ただし、企業によっては、特定の条件を満たした場合に退職金の支給がある場合もありますので、契約書や就業規則などで確認する必要があります。

嘱託は社会保険に加入できるのか

嘱託社員であっても正社員と同様に、下記要件をすべて満たす場合は社会保険に加入する必要があります。

1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること

2)1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること

3)雇用期間の見込みが1年以上であること

4)学生でないこと

5)以下のいずれかに該当すること

①従業員数が501人以上の会社で働いている

②従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている

1)については、時間外勤務の労働時間は含まれません。労働契約書で定めた所定労働時間により算出されます。

2)の賃金について、賞与・残業代・通勤手当は含めません。契約書上で定められた所定内賃金が該当賃金です。

3)の雇用期間について、1年未満であっても就業規則や雇用契約書において、その契約が更新される場合があると記載されている場合には3)に該当します。

4)について、学生の中でも夜間、通信、定時制の学生は対象内です。

上記と照らし合わせて、対象内である場合は嘱託であっても社会保険に加入できる権利があります。

厚生労働省

嘱託社員を雇用する際の注意点とは

嘱託社員を雇用する際には、以下のような注意点があります。

・同一労働同一賃金の原則厳守

嘱託社員を雇用する場合、同一労働同一賃金の原則に抵触しないよう注意が必要です。定年退職後に再雇用で嘱託社員となる場合、管理職ではなくなり以前よりも給与が下がることが一般的でしょう。ただし、嘱託社員についても、同一労働同一賃金の原則が適用されるので、同じ仕事をしている場合には、正社員と同じ賃金を支払う必要があります。また、待遇についても差異が出ないよう、労働分の対価に合った対応が必要とされるため注意が必要でしょう。

・高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法の改正により、企業が60歳以上の社員を嘱託社員として再雇用するケースが増えています。改正後、企業は定年の年齢を65歳未満としている場合「定年の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入」のいずれかを措置をとらなければならないことが義務付けられました。そのため、60歳で退職後に嘱託社員として再雇用するケースが増えているのです。企業は高年齢者雇用安定法についてしっかりと押さえた上で、嘱託社員の運用を決めるよう注意しましょう。

・無期転換ルールの特例制度

無期転換ルールとは、契約が更新されて通算で契約期間が5年を超えた場合は、契約期間を定めない無期雇用契約に転換しなければならないというルールのことで、嘱託社員も該当します。ただし、特定の条件を満たす場合には無期転換ルールの適用を受けない特例制度があります。定年退職後に再雇用される嘱託社員については、引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しないため、5年年を超えても無期雇用契約に転換する必要はありません。

・期間途中の解雇は難しい

嘱託社員の雇用期間が満了した場合には、更新しないことができますが、契約期間中の解雇は原則として禁止されています。労働契約法17条によると「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と定められています。

そのため、正社員など無期雇用契約の社員と比較して、解雇をすることはハードルが高いと覚悟しておくことが必要でしょう。

嘱託の給与相場とは

嘱託の給与相場とはどのようなものなのでしょうか。

嘱託契約の場合、従来正社員として退職時までに支払われていた給与よりも低めの給与金額となることが一般的です。

労働時間が少なくなり、管理職が解かれて職務内容が以前と比較して狭まることが給与に影響します。

ただ、専門性の高いスキルなどを保有しており、会社側で辞めてほしくない人材については、交渉により高額となるパターンもあるようです。

同一労働同一賃金が強化されているという背景もありますので、企業は改めて労働内容と給与が社内水準で一致しているか確認しつつ、嘱託社員の給与金額を決めるようにしましょう。

嘱託制度の事例とは

嘱託社員と契約する場合には、きちんとルール決めをして嘱託制度を整えておくことが大切です。

ここでは、大和ハウス工業株式会社の嘱託制度の事例を紹介します。

嘱託制度を導入した背景:

建築業界で人材不足が叫ばれてきましたが、該社の場合も人材不足が深刻で、特に新規事業やグループ会社の経営者不足が顕著でした。また、今後を見据えた時に、海外展開を拡大する際に人材が足りないという問題も。

しかし、従来からある嘱託再雇用制度では、60歳の定年後に退職しない社員はおおよそ半数ほどしかいませんでした。シニア社員にも疎外感を感じることのない制度の構築をすることが必要とのことで新制度の導入が決定します。

導入内容:2013年に「65歳定年制」2015年に「アクティブ・エイジング制度」を導入しています。

「65歳定年制」では、60歳の役職定年前に、活躍の場が明確になるよう3つのコースを選定してもらいます。特例的に引き続き組織の長にとどまる「理事コース」、後進の指導や教育に特化した「メンターコース」、1プレイヤーとして働く「プレイヤー」の3つです。

その他、60歳以降も期間の定めのない契約であることや、基本給に変更がなく役職定年前の7~8割は年収水準が保たれる点が喜ばれ、嘱託社員の増加につながりました。

また、「アクティブ・エイジング制度」では、65歳以降も1年更新で働き続けられます。

例えば年齢が80歳であっても、会社と本人が希望する場合は働き続けられるのです。

勤務形態は、健康を考慮して原則週4日勤務で、給与は一律で月20万円と定められています。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

就業規則などルール整えてから嘱託制度を導入しよう

嘱託社員は定年退職の年齢が変わる中で、今後ますます必要とされる契約形態です。

企業は就業規則などのルールをきちんと整え、嘱託制度を導入することが必要とされます。

人事部門の方は、嘱託についての取り扱いを理解した上で、社内の制度を整えていきましょう!

人事管理に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

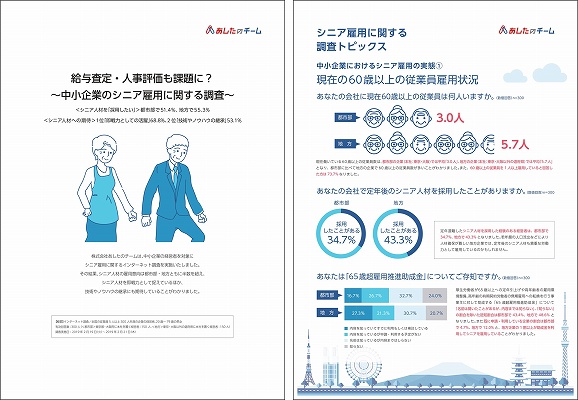

【無料eBookプレゼント】中小企業のシニア雇用に関する調査

人事管理の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア