企業が業務をアウトソースするときに締結されるのが請負契約です。しかし、請負契約の意味や法律における規則などを把握しているでしょうか。

業務内容に適した契約を締結するためにも、請負契約を正しく理解しておかなければいけません。

ここでは、請負契約の定義や責任範囲、委任契約と違い、契約書の作成ポイントについて解説していきます。

目次

請負契約とは

請負契約とは、請負人が仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる形式の契約です。

請負人は、依頼された仕事を完成させる義務があり、完成していない状態であったり、依頼主の要求レベルを満たしていなかったりする場合は、報酬を請求することができません。

請負人が仕事を完成させることが前提となる契約形態で、民法では次のように定められています。

適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成しなければならない。仕事に着手しないとき、又は約定の期日までに仕事を完成しないときは、注文者は、債務不履行を理由に契約を解除できる

民法541条

また、完成物を納品した後に、ミスや欠陥が発見された場合には、依頼主は請負人に対して修繕を要求したり、損害賠償を請求したりすることができます。請負人には完成物に対する担保責任があり、民法では次のように定められています。

仕事の目的物に瑕疵がある場合には注文者は原則として瑕疵修補請求権、損害賠償請求権及び契約解除権(土地の工作物については解除は不可)を有する

民法634、635条

請負契約の例としては、次のような業務・仕事があげられます。

- 建設工事

- 運送業務

- ITシステム構築

- ソフトウェア開発

- デザイン制作

- ホームページ制作

「委託」「委任」と請負の違い

よく比較される言葉に「委託(いたく)」と「委任(いにん)」があります。委託とは、第三者に対して何らかの依頼を行うことをさします。

その依頼する方法として「請負」と「委任」が存在します。つまり、「委託」という大項目の中に「請負」と「委任」が含まれているのです。

委任とは、仕事を遂行することを目的として、その時間や工数に応じて報酬が支払われる契約のことです。

仕事の成果物に対して報酬が発生するのが「請負」であり、仕事の遂行に対して報酬が支払われるのが「委任」と覚えておくと良いでしょう。

「委任契約」と請負契約の違い

よく混同されがちである請負契約と委任契約について、次の4つのポイントで比較しながら、双方の違いを解説していきます。

1.契約の定義

請負契約の定義は「仕事の完成に対して対価を支払う契約」と民法632条で定められています。一方で、委任契約は「法律行為をすることを相手に委託する契約」と民法643条で定義されています。

また、委任契約において、法律行為ではない業務を委託することを「準委任契約」と呼びます。

2.報酬請求のタイミング

次に報酬を請求できるタイミングです。請負契約では、仕事を完成させることが前提となるため、請負人が請求できるのは「仕事の完成」のタイミングです。

委任契約では、仕事の完成の有無にかかわらず、一定の業務を行ったタイミングで請求することができます。業務を行った時間や工数に対して報酬が支払われるのが一般的です。

3.担保責任

前述したとおり、請負契約では請負人に担保責任が発生します。委任契約では、仕事を受ける側には担保責任は発生しません。

4.契約の解除

請負契約では、発注側の意向で損害を賠償した上で、いつでも契約を解除することができる、と民法で定められています。

委任契約では、発注側の意向でいつでも契約を解除することができます。(民法651条より)ただし、相手側に不利な時期に委任の解除をしたときは、相手側の損害を賠償する必要があると定義されています。(民法651条)

(参照元)国土交通省「請負契約とその規律」

関連記事:準委任契約についてまとめた記事はこちら

請負契約書とは

請負契約書とは、請負契約を締結する際に取り交わす契約書です。完成物に対する要件や納品方法、責任範囲などを明記することでトラブルをなくす効果もあります。

契約締結前に提示した完成物の条件や仕様、制限事項などを契約書に記載しておくことで、双方の意見や認識の食い違いを防ぐ目的も大きく、「言った・言わない」のトラブル防止にもなります。

また、請負契約書は第2号文書に該当するため課税の対象になります。そのため、契約の金額に応じた印紙税が必要になります。金額に応じた税額は、以下の表のとおりです。

| 請負契約書に記載された契約金額 | 税額 |

| 1万円未満のもの | 非課税 |

| 1万円〜100万円 | 200円 |

| 100万円〜200万円 | 400円 |

| 200万円〜300万円 | 1,000円 |

| 300万円〜500万円 | 2,000円 |

| 500万円〜1,000万円 | 10,000円 |

| 1,000万円〜5,000万円 | 20,000円 |

| 5,000万円〜1億円 | 60,000円 |

| 1億円〜5億円 | 10万円 |

| 5億円〜10億円 | 20万円 |

| 10億円〜50億円 | 40万円 |

| 50億円〜 | 60万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

請負契約書の作成ポイント

それでは、実際に契約書を作成するには、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。請負契約書に必ず記載するべき項目が、次の5つになります。

- 報酬の支払い方法とタイミング

- 納入方法

- 検収基準

- 瑕疵担保責任

- 契約の解除

それぞれの詳細について、解説していきます。

1.報酬の支払い方法とタイミング

請負代金の全額、もしくは一部の前金の支払い方法を定める必要があります。請負人が請求書を発行し、依頼主が入金する方法が一般的です。

また、報酬が支払われるタイミングも定めておく必要があります。

仕事の完成までに長期間かかるようなプロジェクトでは、いくつかのフェーズに分けて、フェーズごとに報酬を支払う形式もあります。

また、契約が途中解除になった場合の報酬額や支払い条件なども定めておく必要があります。

2.納入方法

完成物をどのような方法で、依頼人に納めるかを定めておきましょう。

完成物を郵送で納品するのか、電子媒体によってデータで納めるのか、など完成物の性質によって最適な納入方法を明記しておきます。

3.検収基準

検収とは、納められた完成物の数量や種類、品質などを点検して受け取ることです。

どのような条件であれば、完成物として認められるかを契約書に明記します。この基準を満たすことで、報酬が発生することになるため、請負契約においては非常に重要なポイントです。

例えば、ソフトウェアの開発などでは、完成物を納品してから2週間動かして問題がなければ検収、というような条件を設けることもあります。

4.瑕疵担保責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、完成物を納品した後に欠陥や不具合が発生した場合に、請負人の責任の範囲や期間を定めたものです。

ポイントは完成物を納品した後に、明らかになった瑕疵が対象であることです。納品した時点では何の問題もなく検収基準を満たしていたものの、一定期間後に瑕疵が発覚するようなケースです。このとき、請負人の責任範囲やその期間を定めるのが瑕疵担保責任です。

例えば、完成物の納品から6ヶ月以内に発生した瑕疵については、請負人は修繕の義務が発生する、というような条件を定めるのです。なお、2020年4月施行の民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」という名称に変わりました。

5.契約の解除

請負契約では、発注側の意向で契約を解除することができますが、その対象や条件を契約書に定めておきます。

例えば、指定の期日(納期)までに仕事が完成しない場合は、「契約解除」というように明確に定義しておきましょう。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

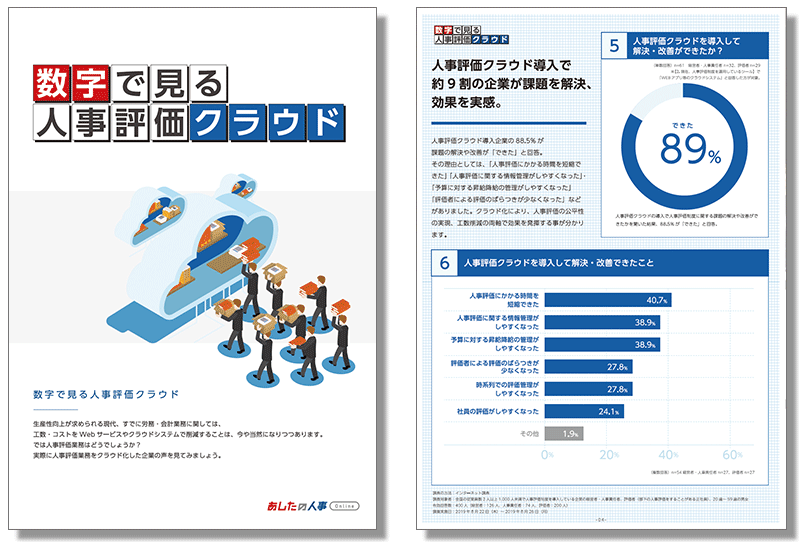

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア