「同一労働同一賃金制度」は2020年4月から大企業に適用が開始され、中小企業も2021年4月から適用になります。

政府が掲げてきた働き方改革の目玉の一つでもある同一労働同一賃金とは、一体どのような制度なのでしょうか。何となく言葉の意味は分かっていても、実際にどういう制度なのか説明できない方も多いはずです。

本記事では「同一労働同一賃金がどういうものか」、「どのような差であれば問題なく、どのような差が問題なのか」を解説した上で、公平な賃金制度を整備することの重要性についても解説します。

目次

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、 “同じ職務の内容であれば、同じ額の賃金を従業員に支払う “ という制度です。

端的にいうと「同一労働同一賃金」とは、現在の雇用をめぐる状況で問題視されている“正規社員と非正規社員の格差解消を図る”という点に集約されるといってよいでしょう。

同一労働同一賃金の改正法は、2020年4月1日から順次適用となっています。

具体的に解説すると、この制度はパートタイム・有期雇用労働法で定められており、2020年4月1日からは大企業に、2021年4月1日からは中小企業に対して適用されます。派遣労働者を対象としている労働者派遣法は2020年4月1日より施行済みです。

そのため、各企業はそれまでに対策・準備をしておく必要があります。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

引用:厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

同一労働同一賃金のガイドライン

2016年8月、当時の安倍首相が記者会見で「同一労働同一賃金」について言及したのが始まりとなり、「同一労働同一賃金」という言葉は注目されるようになりました。

それ以降、マスコミなどでも度々取り上げられるようになりました。そして同年の12月には厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示されました。

本ガイドラインは、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。

この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。

引用:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

その後、2018年6月には働き方改革関連法案が成立し、同一労働同一賃金を定めるパートタイム・有期雇用労働法や労働者派遣法も改正されました。こういった流れを経て、2020年4月から同一労働同一賃金が順次適用されています。

諸外国に比べ大きい正社員とパートの賃金格差

日本では、これまでも非正規社員に対する待遇格差を禁じる法律はありました。

しかし、欧州諸国との比較では正規と非正規の差は大きく広がっている現状となっています。

正社員と非正社員の賃金格差は、1時間当たりで日本が56.6%なのに対し、イギリスは71.4%、フランスが89.1%、ドイツは79.3%となっていて、厳しい格差がうかがえます。

首相官邸「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年)より

これに対し政府では、欧米並みの水準にまで引上げていくことが望ましいとしています。

合理的ではない待遇差の現状を改め、非正規雇用労働者の雇用状況を改善することが、早急な政策課題となっているのです。

厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドライン案が作成されたのは、このような背景を受けた取り組みといってよいでしょう。

同一労働同一賃金は「働き方改革の目玉」

経営のプラス材料として積極的に推進されていく同一労働同一賃金

このように政府の主導で進められている「働き方改革」を経済界も”経営にプラスになる”と前向きに捉え、積極的に取り組む企業も多くなってきました。

企業の人材確保・採用および定着、仕事の質向上などに役立てようという動きも活発化しています。

この働き方改革を推進する「働き方改革実現会議」では9つの討議テーマが掲げられています。

- 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

- 賃金引上げと労働生産性の向上

- 時間外労働の上限規制のあり方など長時間労働の是正

- 雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題

- テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方

- 働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性や若者が活躍しやすい環境整備

- 高齢者の就業促進

- 病気の治療や子育て・介護と仕事の両立

- 外国人材の受け入れの問題

いずれも日本の雇用をめぐる問題として、解消に向けた話し合いが行われていますが、その中でも「同一労働同一賃金」は目玉になる存在です。

また併せて大きな目標として掲げられているのは、やはり「労働生産性の向上」と言えるでしょう。

現在は少子高齢化が急速に進み、働き手の確保が難しくなっています。女性や高齢者など幅広い働き手を活用してかつ高い時間単価賃金を両立させるためには、一人ひとりの生産性向上が重要になるのです。

そのためには、従来型の「年功給」、「職能給」から「業績・成果給」、「役割給」、「職務給」へと賃金体系を変革することが求められます。それがひいては非正規社員の待遇格差の改善にもつながっていくと思われるのです。

労働関連法規も見直しの方向へ

労働関連法規では正社員と非正規社員で、職務内容や配置の変更範囲などにおいて格差のある待遇を設けることを禁じています。

しかし、正社員と非正社員間で、どのような「差」があれば、不合理と判断されるのかは明示されていませんでした。先に触れた厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドライン案では格差に関する解釈が提示されています。

「どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差なら問題ないのか」を判断する上で重要な基準は以下3つです。

- 職務内容

- 職務内容・配置の変更の範囲

- その他の事情

例えば、「正社員と契約社員とも、職務内容は同じで、なおかつ職務内容や配置変えの範囲も同等なのに、正社員の方が待遇が高い」という状況は問題となる可能性があります。

「働き方改革」での議論の進展に伴い、関連法規の改正なども今後速やかに進められていき、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法を改正していくことが予想されています。こういった法整備に対して、企業が漏れなく対応するのは労力がかかりますが、現在は厚生労働省が「WEB上の自主点検ツール」や「同一労働同一賃金取組手順書」などを公開しており、取り組む際はこれらも参考にするとよいでしょう。

賃金制度を整備するメリット

大企業においても脱年功序列の取り組みが一般的になってきていますが、中小企業においては、成果と報酬が連動した賃金制度が必要となり、正社員と非正社員の格差を解消していくことが、人材の確保・定着にもつながっていきます。ここでは賃金制度を整備する重要性とメリットについて解説します。

社員満足度アップにつながる

まず、社員にとって分かりやすく、公平感がある賃金制度であれば、給与や賞与への納得感が高まり、社員の満足度が向上する可能性があります。

業績が向上する

次に、努力が報われる賃金制度を実現することで、社員の士気が上がりパフォーマンスが改善する可能性があります。また、会社側にとっても、「適切な成果に対して適切な報酬」という方針によって報酬を最適化することで、人件費の効率化につながる効果が期待できるでしょう。結果的に、業績がアップする可能性があるのです。

制度を運用しやすくなる

これまで複雑・手間がかかる賃金制度だった場合は、制度を見直したり、ツールを導入したりすることで運用が効率的になることもあります。それにより管理者や担当者の負担が減り、別の業務にリソースを割けるようになるでしょう。

賃金制度を見直して働き方改革を成功させよう

同一労働同一賃金は、政府の進める「働き方改革」の重要なテーマの1つで、企業はガイドラインに沿った対応が必須です。また、賃金体系・人事報酬体系を見直して同一労働同一賃金を徹底したり賃金制度の不公平感をなくしたりする取り組みは、優秀な人材の確保やモチベーション向上のためにも不可欠と言えます。

以下2つの資料では、それぞれ適切な人事評価や能力を引き出す仕組み作りについて解説しています。同一労働同一賃金への対応を機に人事評価制度や賃金制度の見直しを検討している経営者や人事担当者の方はぜひご覧ください。

人事評価制度の「いまとこれから」

人事評価制度サービスをリードし続けるあしたのチームが考える人評価制度の「いまとこれから」、深い洞察とエビデンスに基づいた最新のレポートをダウンロードいただけます。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

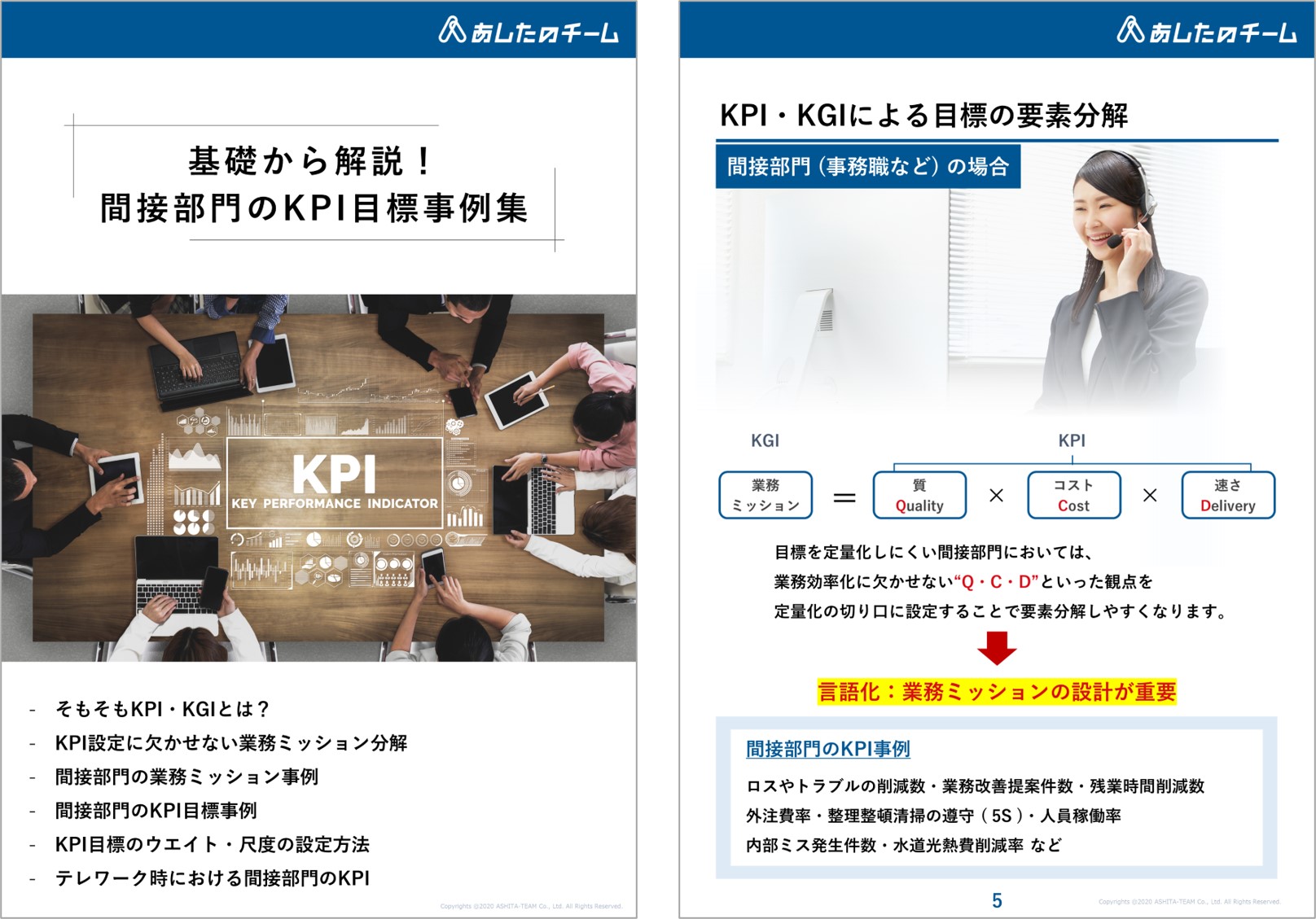

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア