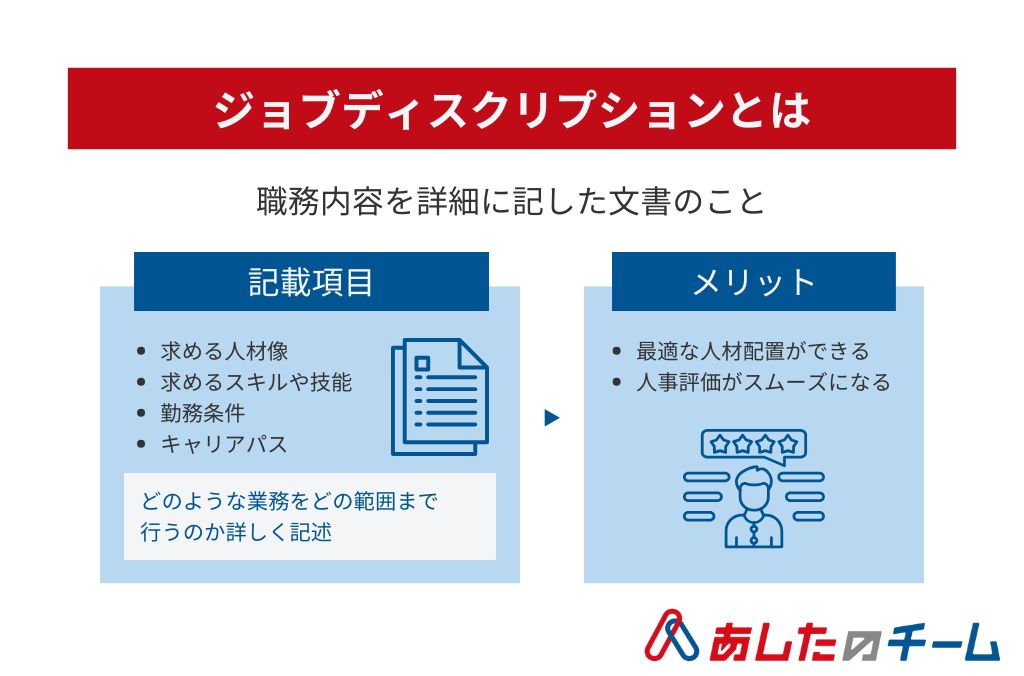

ジョブディスクリプション(職務記述書)とは、職務内容を詳細に記した文書のことです。

日本ではまだまだ聞きなれない言葉ですが、企業のグローバル化が進む昨今、各業界から注目されている重要なビジネス用語です。

この記事では、ジョブディスクリプションの記載例や、メリット・デメリットなどを解説していきます。

また、「あした式人事評価シート」のサンプルを無料で公開していますので、社員の成長に活用したい事業者はぜひ最後までご覧ください。

>【無料ダウンロード】人事評価制度の最新情報が詰まったレポート、

適切に人事評価制度を運用するための評価シートサンプルを配信中。

目次

ジョブディスクリプション(職務記述書)とは

「ジョブ・ディスクリプション(job description)」とは、職務内容を詳細に記した文書のことです。日本語では「職務記述書」と呼ばれています。

日々の業務について記録できるだけでなく、採用活動や人事評価にも欠かせないアイテムであり、欧米の企業の多くが導入しています。

職務記述書に相当する資料を活用している企業は、日本ではまだまだ少ないことでしょう。しかし、外国人を採用する機会が増えたことから、日本企業においてもジョブ・ディスクリプションが重要視される傾向にあります。

ジョブ・ディスクリプションの記載項目としては、「職務のポジション名」「目的」「責任」「内容と範囲」「求められるスキルや技能」「資格」などが代表的です。特に、「どのような業務を行うのか」「どの範囲まで行うのか」といった職務内容については詳しく記述します。

「ジョブディスクリプション(job description)」とは、職務内容を詳細に記した文書のことで、日本語では「職務記述書」と呼ばれています。

ジョブディスクリプションの目的は、採用活動・人事評価・人材育成など、人事業務全般において、より明確な基準や指針を提供することにあります。

組織運営を効率化し、従業員の能力を最大限に引き出すための重要なツールです。

近年では、グローバル化や労働市場の流動化などを背景に、日本企業でもジョブディスクリプションが重要視される傾向にあります。

特に、外国人を採用する機会が増えたことから、文化や言語の壁を越えて、職務内容を明確に伝えるために、ジョブディスクリプションの必要性が高まっています。

ジョブディスクリプションの記載項目としては、以下の内容が代表的です。

- 「職務のポジション名」

- 「目的」

- 「責任」

- 「内容と範囲」

- 「求められるスキルや技能」

- 「資格」

特に、「どのような業務を行うのか」「どの範囲まで行うのか」といった職務の「内容と範囲」については詳しく記述します。

日本企業でジョブディスクリプションが導入されている理由や背景

なぜいま、日本企業でジョブディスクリプションの導入が進んでいるのでしょうか?

日本企業でもジョブディスクリプションの重要性が認識されつつある主な背景は、以下のとおりです。

- ジョブ型雇用の増加

- スペシャリストに対するニーズの高まり

- 同一労働同一賃金の広まり

それでは、詳しく見ていきましょう。

ジョブ型雇用の増加

従来の日本型雇用は、社員は幅広い業務に携わり、経験を通してスキルを身につける「メンバーシップ型」が一般的でした。

しかし、変化の激しい現代では、それぞれの役割を明確化し、効率的かつ柔軟に対応できる組織づくりが求められています。そのため、職務内容を明確にした「ジョブ型」雇用への移行が進んでいます。

ジョブ型雇用では、職務内容が明確に定義されることが前提となるため、ジョブディスクリプションの導入が不可欠です。

ジョブ型雇用によって期待できるメリットは下記のとおりです。

- 職務範囲の明確化による効率的な人材配置

- キャリアパスの可視化によるモチベーション向上

- 社内外での人材の流動性促進

スペシャリストに対するニーズの高まり

技術革新やデジタル化の進展にともない、特定分野に精通したスペシャリストの需要が高まっています。

例えば、UXデザイナーです。

Webサイトやアプリの使いやすさを左右する「UX(ユーザーエクスペリエンス)」は、顧客満足度向上に欠かせない要素です。

顧客視点でWebサイトやアプリを設計・改善できるUXデザイナーは、IT企業のみならず、製造業や金融機関など、幅広い業界で需要が高まっています。

専門性の高いスキルや知識を持つスペシャリストは、さまざまな業界・業種で必要とされており、そのニーズはますます高まっていくと予想されます。

同一労働同一賃金の広まり

働き方改革関連法の施行により、同一労働同一賃金の原則が広まっています。

ジョブディスクリプションは、職務内容と待遇の関係を明確にすることで、公平な評価と報酬体系の構築に貢献します。

具体的に貢献できる点は、以下のとおりです。

- 正規・非正規社員間の不合理な待遇差の解消

- 職務に基づく公正な評価制度の確立

- 従業員の納得性向上によるモチベーション維持

上記3つの背景により、日本企業におけるジョブディスクリプションの導入は今後さらに加速していくと予想されます。

ただし、従来の日本的経営の良さを失わないよう、自社の文化や特性に合わせた柔軟な導入が求められるでしょう。

ジョブディスクリプションを導入するメリット

組織や人材マネジメントの改革が求められるなか、ジョブディスクリプションの導入は以下の理由から多くの企業で注目を集めています。

- 生産性が上がる

- 評価基準が明確になり公平性が高まる

- 採用の質が向上する

- 人材育成に役立つ

組織によい影響を与えるために、ジョブディスクリプションのメリットを確認しましょう。

生産性が上がる

適材適所に人材を配置することにより、組織全体の生産性は大きく向上します。

ジョブディスクリプションは業務に求められる職務内容を明確に記載しています。そのことから、すでに業務のスキルや特性を持つ人材を業務に配置することで、教育コストを抑えながら、早期から高い成果をあげられるためです。

また、業務の職務範囲が明確になると、「これは誰の仕事?」という無駄な混乱を防ぎ、業務の重複や漏れを最小限に抑えられるでしょう。

時短勤務やリモートワークを希望する従業員でも、ジョブディスクリプションの職務範囲をもとに作業ができるため多様な働き方に対応できます。

評価基準が明確になり公平性が高まる

人事評価において最も重要なのは、評価の納得性と公平性です。ジョブディスクリプションでは、以下の項目が明確に定義されています。

- 具体的な業務内容

- 求められる成果

- 必要なスキル

など

評価者側は、職務ごとの期待値と実際の成果を比較しやすくなり、正確な評価が可能です。評価基準が統一されることで、評価者による判断のバラつきも防げます。

従業員側にとっても、入社時から期待される役割や目標が明確なため、自身の評価基準を理解した上で業務に取り組めます。評価結果に対する納得度も高まり、モチベーション向上にもつながるでしょう。

評価の基準を明確にし、公平に扱うことで、良好な組織の雰囲気を構築できます。

採用の質が向上する

ジョブディスクリプションを活用することで、必要なスキルや業務遂行までの能力が明確になります。業務に必要な人材の特徴がわかるため採用の精度が格段に向上するでしょう。

たとえば、従来の募集要項には「コミュニケーション能力が高い人」といった抽象的な表現が多くありました。

一方でジョブディスクリプションを用意すると応募者の適性を正確に判断できます。中間管理職の中途採用を考えている場合は「チーム規模10名以上のプロジェクトマネジメント経験」などの基準が設けられるでしょう。具体的なスキルや経験を明示すれば、求める人材像とのマッチング精度が高まります。

ジョブディスクリプションをもとに採用活動をすると効率よく進められます。

人材育成に役立つ

ジョブディスクリプションでは、職務に必要なスキルや能力が明確に定義されているため、社員一人ひとりの成長に向けた目標設定が容易になります。現在の業務内容からステップアップするために必要なスキルの違いがわかるため、効果的な学習計画を作成できます。

評価制度と連動すれば、上司のフィードバックとしても活用可能です。

従業員は「この半年で身につけるべきスキル」が明確になることで、自身のキャリアパスをイメージしながら、日々の業務に取り組めます。

専門性を持った人材の育成という観点でも、ジョブディスクリプションは大きな効果を発揮します。特定の分野で深い専門性を学び、企業にとって戦力となるスペシャリストの育成ができるでしょう。

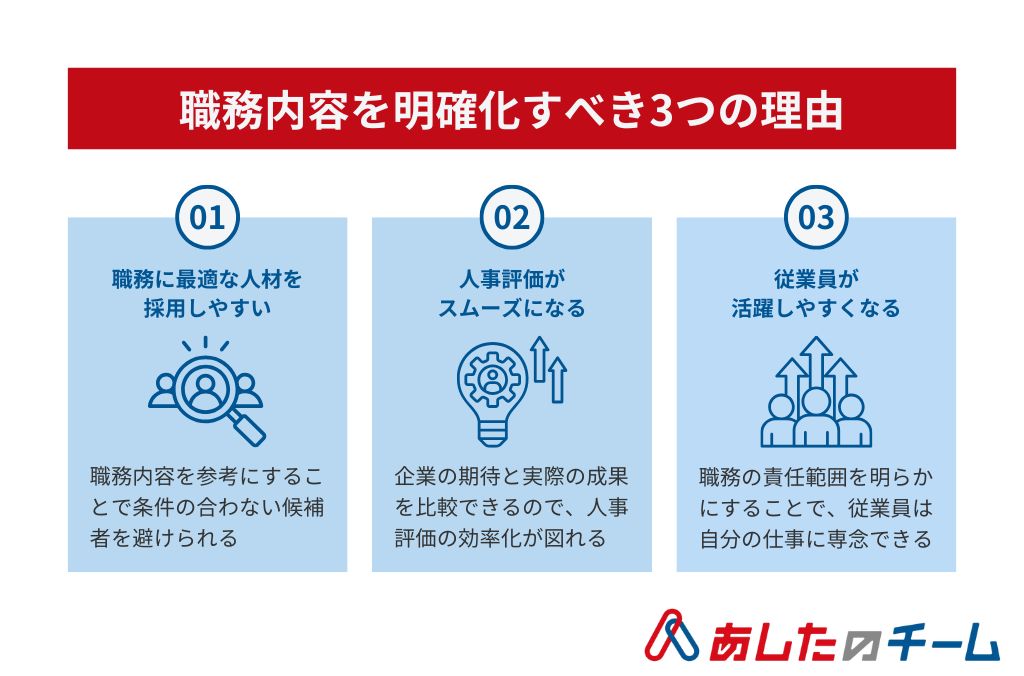

ジョブディスクリプションで職務内容を明確化すべき3つの理由

ジョブディスクリプションで職務内容を明確化すべき3つの理由を紹介します。

- 職務に最適な人材を採用しやすくなる

- 人事評価がスムーズになる

- 従業員が活躍しやすくなる

メリットを知って、ジョブディスクリプション導入の判断材料にしましょう。

1. 職務に最適な人材を採用しやすくなる

人材の採用活動にあたり、「ターゲットを広げて、なるべく多くの人材と出会いたい」理由で募集要項を広げすぎることは効率の面で賢明ではありません。

具体的なジョブディスクリプションを提示することで、希望や条件の合わない候補者を避けることができます。それは結果的に、職務に最適な人材とスピーディーに出会うことにつながるでしょう。

候補者を絞る時には、ジョブディスクリプションを参考にすることで第一印象や感情などによる合格理由のあいまいな採用を避けられます。採用・不採用とする理由が判明すれば、応募要項の改善にも役立つでしょう。

また、募集段階で細かい職務内容がわかるため、候補者側の期待度も管理しやすくなります。入社前後のイメージギャップを防ぎやすくなるため、早期離職などのリスクも減らせるでしょう。

2. 人事評価がスムーズになる

ジョブディスクリプションがあれば職務に求める成果が明確になります。

期待と実際の成果を比較しやすいので、人事評価の効率化が図れます。人事評価に関わる数値目標があれば、ジョブディスクリプションに必ず明記するようにしましょう。

また、組織図があっても、関わりの少ない部門からは職務内容が見えてこないことがあります。ジョブディスクリプションを用いて、職務が持つ役割や企業への貢献度を示せば、各部門からの評価と納得を得られます。

部門間の透明性が高い企業は、居心地や風通しが良く、長く働きたいと感じてもらえるでしょう。

ジョブディスクリプションで、従業員の給与設定・昇進・降格・解雇に関する情報を明示できるのもメリットです。従業員から苦情や不服の申し入れがあった場合、法的リスクを軽減するための判断基準となります。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

あしたのチーム式人事評価シートはこちら>>

3. 従業員が活躍しやすくなる

採用活動において、募集要件をすべて満たした人材を採用できないケースもあります。

採用した人材にスキルの不足があれば、ジョブディスクリプションを参照することで適切な研修の場を提供できるでしょう。

希望通りの人数を採用できず、配置ポジションを変更する場合も、それぞれに必要な研修を素早く判断できます。

ジョブディスクリプションで職務の責任範囲を明らかにすることで、従業員は自分の仕事に専念できます。

「仕事を頼みやすい人」や「手が空いていそうな人」といった主観により、個人に仕事が集中する不公平も防げるでしょう。

自分のやるべきことがわかれば、キャリアアップのための目標も立てやすくなります。

目指している役職のジョブディスクリプションをもとにスキルアップに励めるため、企業は従業員の主体的な成長を期待できます。

ジョブディスクリプションに記載すべき代表的な項目(記載例)

最適な人材を採用・育成していくためには、ジョブディスクリプションに何を記載するべきでしょうか。

- 企業が求める人材像

- 職位名

- 求める経験・スキル

- 求める人物像

- 具体的な業務内容

- 企業・チームの構造

- 報告経路

- 給与・待遇

- 評価基準

- 勤務地・勤務時間

代表的な項目を解説していきます。

企業が求める人材像

企業が求める人材像を詳細に記述しましょう。応募者に自社でのキャリアパスをイメージさせやすくなります。

職位名

採用を考えている職位名は、ジョブディスクリプションの必須項目です。ポジションや肩書きのランク・レベルに至るまで詳細に記載します。

他の企業における同職種も参考にして、実際の仕事と応募者のイメージがかけ離れないようにしましょう。職位に求められる役割や業務などの概要もまとめます。

求める経験・スキル

業務に必要となるスキルや資格を具体的に記載します。資格の場合はスキルレベルの目安となる等級も指定し、業務経験は勤務年数から判断します。

求める人物像

- 「環境や現場の変化に対応できる」

- 「プロとして意識的に行動できる」

- 「チームワークを重視する」

など、候補者に求める資質も記載します。ジョブディスクリプションにおいて、社風や個性が表れるポイントです。

具体的な業務内容

ジョブディスクリプションには、具体的な日々の業務内容はもちろん、職務の責任範囲などもなるべく詳細に記述します。

職務において重要度の高い項目、対応する頻度の高い仕事から記載しましょう。業務が複数ある職務は、勤務時間のうち該当業務に費やす割合と数値目標を明記します。

臨機応変な業務が求められる職務は、基本的な業務のほかに「その他の業務」「割り当てられた作業」といった項目を設けておきましょう。

変更する可能性のある業務内容に対して、職務ランクに収まらない責任や業務範囲が与えられたり、仕事の割り振りが不平等になったりしないよう注意してください。

さらに、「どのような成果につながる業務なのか」「どの程度の業務レベルなのか」「割り振られる分量はどのくらいか」といった点にも触れておくべきでしょう。

企業・チームの構造

ジョブディスクリプションには、企業の体制や構造、待遇がわかる項目も記載します。

報告経路

「レポートライン」と呼ばれる、指揮命令や情報共有の報告経路も記述しましょう。

職務に管理監督責任が課される場合、責任の範囲や対象も明確にします。業務と深く関わる他の職位や部門があれば忘れずに記述してください。

給与・待遇

職務ごとの給与の目安は記述必須です。経験による待遇や特筆したい福利厚生があれば明記します。

評価基準

応募者は、職位に対する評価や査定の基準も気になります。評価が行われるタイミングや評価の基準も細かく記載できるとベストです。

勤務地・勤務時間

主な勤務地と勤務時間はもちろん、転勤の有無、転勤がある場合の候補地も明記しておきます。外部出向がある業務や出張が多い業務の場合、主な出張先やその際の勤務時間も記載します。

ジョブディスクリプションの書き方テンプレート

ジョブディスクリプションとは、職務内容を詳細に記した文書で、採用、評価、育成などの人事業務の指針となる重要なツールです。

記載項目は、以下のようなものが挙げられます。

- 「ポジション名」

- 「目的」

- 「責任」

- 「内容と範囲」

- 「スキル・経験・資格」

- 「勤務条件」

- 「求める人物像」

- 「キャリアパス」

特に、具体的な行動や成果をイメージできるよう、業務内容を詳細に記述することが重要です。

以下のテンプレートを参考にしてください。

| 項目 | 内容 | 具体例 |

| 1. 基本情報 | 職務の基本的な情報を記載 | |

| 部署名 | 所属する部署名 | 営業部、マーケティング部、人事部など |

| ポジション名 | 役職名 | 営業部長、Webデザイナー、人事担当など |

| 上位ポジション | 上位となる役職名 | 部長 → 役員、係長 → 課長など |

| 下位ポジション | 下位となる役職名 | 係員 → 担当、メンバー → リーダーなど |

| 作成日/更新日 | ジョブディスクリプションの作成日・最終更新日 | 2023年10月27日作成、2024年4月1日更新など |

| 作成者 | ジョブディスクリプションの作成担当者名 | |

| 2. 職務概要 | 職務の目的や内容を具体的に記載 | |

| 職務の目的 | その職務が、組織全体の中でどのような役割を担っているのかを明確にする | 売上目標達成に貢献する、顧客満足度向上に寄与する、円滑な人事労務を実現するなど |

| 職務内容 | 具体的な業務内容を箇条書きで列記 | 顧客へのヒアリング、提案資料作成、契約交渉、売上管理、顧客フォローなど |

| 3. 責任・権限 | 職務上の責任や権限を明確に記載 | |

| 責任 | どのような責任を負うのかを具体的に記載 | 営業目標達成、プロジェクトの成功、部下の育成など |

| 権限 | 職務遂行上、どこまでの権限が与えられているのかを具体的に記載 | 予算の使用範囲、決裁権限、部下への指示命令権限など |

| 4. 必要条件 | 職務遂行に必要なスキル・経験・資格を具体的に記載 | |

| スキル | 業務に必要な知識や能力 | コミュニケーション能力、プレゼン能力、語学力、パソコンスキルなど |

| 経験 | 業務に必要な経験年数や内容 | 営業経験3年以上、マネジメント経験2年以上、特定の業界での就業経験など |

| 資格 | 業務に必要な資格や免許 | 弁護士資格、公認会計士資格、TOEIC〇〇点以上など |

| 5. 勤務条件 | 勤務地や時間、給与、休日・休暇、福利厚生など、具体的な労働条件を記載 | |

| 6. 求める人物像 | 職務遂行にあたり、どのような人物を求めるかを具体的に記載 | コミュニケーション能力が高く、チームワークを重視できる人、チャレンジ精神旺盛で、積極的に業務に取り組める人など |

| 7. キャリアパス | 将来的にどのようなキャリアパスを描けるのか、具体的な昇進・異動の可能性などを記載 | 営業担当 → 営業リーダー → 営業マネージャー、Webデザイナー → アートディレクター → クリエイティブディレクターなど |

ジョブディスクリプションの活用方法

ジョブディスクリプションは、多岐にわたる活用が可能な重要なツールです。主な活用方法として、採用活動の効率化があります。詳細な職務内容を提示することで、適切な人材の確保と選考プロセスの改善が図れます。

また、新入社員のオンボーディングや、パフォーマンス評価の基準としても有効です。さらに、キャリア開発支援や組織構造の最適化にも貢献します。従業員のスキルギャップの特定や、組織全体の効率性向上にも役立つでしょう。

これらの活用を通じて、ジョブディスクリプションは単なる文書以上の価値を持ち、効率的な人材マネジメントと組織のパフォーマンス向上を実現する多目的ツールとなります。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

人事評価で社員の個性を活かす

人事評価の基礎をお伝えします

PDFダウンロードはこちらから>>

ジョブディスクリプションの3つのデメリット・注意点

ジョブディスクリプションにはデメリットや注意すべき点も存在します。

- 記載された仕事にしか取り組まなくなる

- ゼネラリストの育成には適さない

- あらゆる意見を取り入れる

職務記述書を用意する際の注意点を把握しておきましょう。

1. 記載された仕事にしか取り組まなくなる

ジョブディスクリプションを公開することで、「記載されている業務をしない」「記載内容の範囲でしか行動しない」といった流れが生まれることがあります。

ジョブディスクリプションには仕事内容だけでなく、職責までもが明確に記載されています。最初に指定された仕事以外はしなくてよい、という考えが従業員に芽生えてしまうことは危険です。

組織内で仕事が円滑に回らなくなったり、誰も手を付けない業務やタスクが生じたり、さらには仕事を押し付け合うトラブルに発展しかねません。

それらのトラブルを防ぐためにも、業務内容の記載漏れがないようにジョブディスクリプションを作成しましょう。

プロジェクトによって業務内容に変化が生じる場合は、定期的なジョブディスクリプションの改定も必要となります。

2. ゼネラリストの育成には適さない

特定の職務内容を細かく記述するジョブディスクリプションは、スペシャリストの獲得と育成に絶大な効果をもたらします。

その一方で、ゼネラリストの育成には不向きな点がデメリットです。ゼネラリスト、つまり幅広いジャンルの知識やスキルを持つ人材は、企業にとって大きな戦力にもなります。

企業が生産力を高めていくためには、ゼネラリストとスペシャリストのどちらが欠けてもいけません。

ゼネラリストとなりえる人材を求める場合は、ジョブディスクリプションに重きを置かない方が賢明であり、採用活動における切り札を目的によって使い分けるべきです。

3. あらゆる意見を取り入れる

ジョブディスクリプションを作成するにあたっての注意点として、あらゆる意見を取り入れることが大切です。

文書を作成する前には、実際に職務にあたっている人はもちろん、人事担当者、部門・部署の管理職やマネージャー、経営者・幹部などにアンケートをとります。

役職や職務経験を問わず、できるだけ多くの従業員に意見を求めるようにしましょう。

たとえ、経営者など組織上層部の理解を得がたい意見があっても、職務に就いている人の声はしっかりと聴くべきです。

ジョブディスクリプション作成に留まらず、業務全体の効率化を図る機会にもなるでしょう。

ジョブディスクリプションを導入している企業の活用事例

ここではジョブディスクリプションを導入している企業の活用事例を3つ紹介します。

- 株式会社日立製作所

- NEC(日本電気株式会社)

- 富士通株式会社

株式会社日立製作所

株式会社日立製作所は業務内容にあわせて人材の配置を実施する「ジョブ型」人財マネジメントの導入に向けて、2022年7月よりジョブディスクリプションを開始しました。

全職種や役職で求められる仕事内容や責任を定義した約450種類のジョブディスクリプションを作成し、必要なスキルや経験を「見える化」する計画を進めています。

今後は、キャリア目標や空きポジションの社内公募に活用するようです。

NEC(日本電気株式会社)

NEC(日本電気株式会社)は時代にあわせた価値提供をするために、ジョブ型人材マネジメントの導入を開始しました。あわせて新卒採用にもジョブ型を採用したようです。

応募する学生は公開された企業の数百ある役職や立場のジョブディスクリプションをもとに、ポジションを選んで応募をする必要があります。

結果、学生側と企業側の調節ができ、マッチ度が高められていました。

富士通株式会社

富士通は2020年4月にジョブ型人材マネジメントを導入しました。この新たな人事制度は以下のような目的から指導し始めたようです。

- 事業戦略に基づく組織設計

- 人員計画

- 社内外からの柔軟かつタイムリーな人材の獲得・最適配置

- 従業員のキャリアオーナーシップに基づく挑戦・成長の支援

具体的な施策の一つとして、ジョブディスクリプションを開始しています。

結果、2023年3月期には売上収益が前年同期比で3.5%増加、生産性も2019年度と比較して約60%向上するなど、顕著な成果を上げています。

雇用の強化とともに人事評価制度の見直しを

ジョブディスクリプションは、単なる人事書類ではなく、企業の成長戦略を支える重要なツールです。

- 採用

- 評価

- 育成

など、人事業務全般を効率化し、変化の激しい時代でも、組織の力を最大限に引き出すために活用していくことが重要です。

本記事では、ジョブディスクリプションの基礎から、メリット・デメリット、注意点、具体的な作成方法まで解説しました。

ぜひ上記の内容を参考に、自社に最適なジョブディスクリプションを構築し、活用していくことをおすすめします。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】従業員の潜在能力を引き出す、すごい仕組み

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

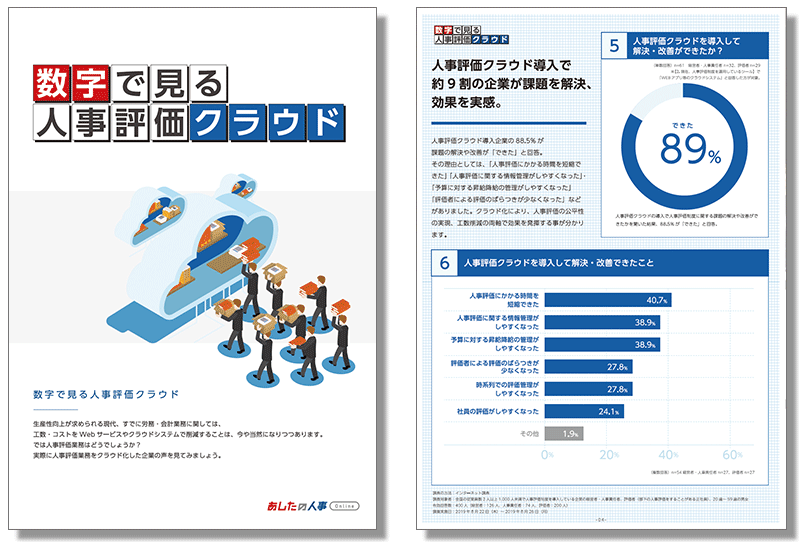

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア